OB・OG寄稿文

冬来たりなば春遠からじ

熊本 水賴 (OB・OG会名誉会長)

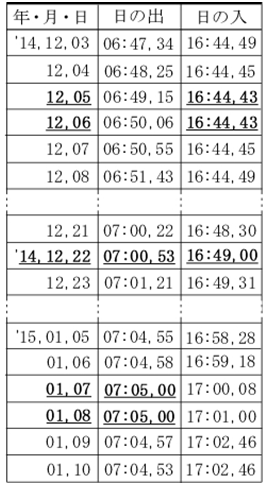

"冬来たりなば春遠からじ"京大カヌー部も長い存続危機時代を堪え忍び、漸く春の兆しが感じられるようになって参りました。目出度い限りです。"朝の来ない夜はない"とか、いろいろと落ち込んだときの励ましの言い回しが伝えられているなかで、一番人口に膾炙している"冬来たりなば春遠からじ"を日の出、日の入り時刻から調べて見ました。以前から、冬至は昼間の時間が一番短い日だが、日の出、日の入りの時刻が変わるのは冬至の日ではない、と聞いてはいましたが、どのくらい違うのか確かめたかった訳です。他愛のないこと乍ら、気になると放っておけない面倒な性格なのです。

表は大津市のデータで、昨年12月22日の冬至の昼間が9時間48分07秒で最短でしたが、前後秒差であったのは驚きでした。日の出、日の入り共に秒単位でピークが2日連続していたのもまた驚きでした。それにしても、日の入りの最も早い12月5,6日から、日の出が最も遅くなる1月7,8日まで1ヶ月を超えるとは予想外で、春遠からじと云うが、辛抱、絶えざる努力の継続が大事だろうとつくづく考えさせられています。カヌー部も部員1名の時もあったところから廃部の危機状態が7,8年は続いたでしょうか。危機的状態の中の体験も貴重であり、そこから、立ち直りを見せているのは、矢張り強いリーダーシップの台頭であろうと思っております。直接部員達に接する機会は著しく減りはしましたが、明るく積極的な雰囲気は伝わって参ります。諸々の懸案事項も解消の兆しがあり、本当の"日の出"も近いと信じております。

2015,01,14 記す

高木先生との邂逅

小内 勝雄

今年は乙未、つまり私は人生6度目のひつじを迎えました。これまで仕事や趣味を通じて一期一会を繰り返す中に、人間関係も想像以上の広がり、その事に驚嘆する時があります。エッセイ集『野みち 第24号』に 岡 美波さん(高木 公三郎さんの長女)が『父のこと』を寄稿されているのを拝読した時にも同感と偶然にびっくりでした。早速に後述の登山の友人を通じて『河奴27号』への掲載を依頼し快諾を得ましたので、皆様もご拝読よろしく。(原文通り記載)

****************************************************************************

『父のこと』

岡 美波

学生時代の親友から電話があった。公民館の文化教室「登山部」で最近、初対面なのに話が合う男性に会ったとか。その彼との話。

昭和18年生まれの彼は、K大学の漕艇部で「カヌーを楽しんだ」と言う。話をするうちに、その漕艇部の顧問が私の父だったとわかった。彼は父を偲ぶ会にも出かけてくださったとか。

親友と私はお互いに、夫々の両親のことを話したことがあまり無かったね、と言い合った。だから、登山部の彼との話がそれほど続かなかったと残念がる彼女に、私の思い出せる限りの父を、電話口で話した。

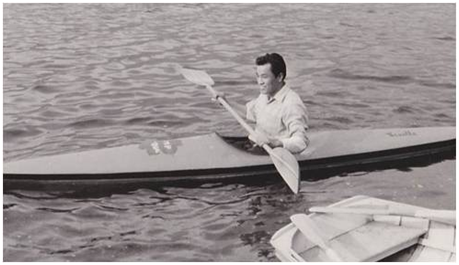

大学での講義とは別に、漕艇部の顧問だった父は、帝大生の頃はボート部員だった。小柄なのでコックスだったというが、それからの父の生涯に、ボートはなくてはならないものとなった。戦前の勤務を経て、新制大学に勤め、講義をやめた1年後に83歳で亡くなるまで、ボートとの繋がりは続いた。

帝大では宇宙物理学を専攻していた父。卒業後、大日本帝国より命を受け、昭和13年から中国の南京紫金山天文台長として赴任。母と2人の兄も一緒で、かなり贅沢な生活だったらしい。昭和17年に3人目(私)の出産を控えていた母は、長男の入学期でもあるので、16年太平洋戦争の始まる直前に、父を残し日本への帰国を決めた。父は南京と日本との行き来となったが、何度目かの17年5月に都合がつかず、乗船するはずだった大洋丸の乗船を見送ったところ、その船が潜水艦に撃沈された。父は運よく死なずに済んだ。

父の恩師は敗戦後帝大を退き、田舎での農耕生活に入った。父も京都府天田郡上夜久野村に恩師の後を追った。その後私たち母子4人もその村のお寺で世話になった。

昭和24年からの新しい学校制度に向けて、これからの大学の使命は、「学生達の健康の向上が一番」との考えから、講義の中に「保健体育」を取り入れることになった。大学から、京都に戻ってくるよう声が掛かり、昭和22年、父は一人で戻り準備を始めた。私たち母子が京都に戻ったのはその3年後だった。

全く新しい分野である。まずは人体の仕組みから学ぶために、当時の医学部教授の平澤興先生に医学部の授業を受けたいと申し入れ、受理され、それから父の猛勉強が始まった。毎日午前様の帰宅で、その腕に抱える革製の鞄の中身は人の骨だった。それがカチャカチャ、カシャカシャと鳴る。聞きなれぬその音は不気味だった。帰宅してからもその人骨を部屋に吊るし、骨の動きを研究していた。

筋肉の研究にも没頭していて、筋肉の状態も描写していた。結果、動作によって筋肉はどのように動くのか、筋肉の動き、つながり、影響などを調べて……あらゆる筋肉の動きの変化を描いた鉛筆画が大量に、今も実家に残っている。

これらの筋肉図に、理論的な解析を加えて、父が精魂込めて必死に纏め上げ、宮畑虎彦先生との共著としたのが『身体運動学』(KINESIOLOGY)であり、1冊の分厚い大きなB5版592頁の書物となって昭和32年に刊行された。初めて筋肉の研究をした新分野の総合的な学問が出来上がったのだ。最近はテレビや新聞、書物等でよく見かけるが、理屈抜きに懐かしい。その先駆者だった父を誇らしく思い、尊敬している自分に気付く。

戦後「保健体育」で父が大学へ呼び戻された理由を、今、改めて考えると、そうか、ボートなんだ、と気付く。昭和11年のベルリンオリンピックに、漕艇関係の役員で参加した父が、ベルリン郊外で見た、子供とカヌーを楽しむおばさんたちの姿に感動したことから始まった。本当のスポーツとはここから始まると確信したと、後々言っていた父は、ベルリンで見かけたカヌーを日本に持って帰り、研究を始めた。

スポーツとは競技することだけでなく、もっと先に楽しみと結びつき、そして健康に結びつかなくてはならないと、思い至ったのだ。戦後、田舎に引っ込んでも、この考えは消えず、何かと日本の地形や河川に合うボートを造りたい、という望みをずっと持ち続けていた。それが大学関係者にも知られていて、父を呼び戻すきっかけとなり、父に白羽の矢が立った、と私は推察する。何よりも大好きなボートの話で、父に「ノー」とは言わせず、説得できたのだろう。昭和30年頃、父の長年の夢はファルトボートとなって誕生した。

何よりも学生の健康の向上を目指すとの思いを強くして、要請を受け入れた父は、平澤先生に教えを受けながら、ほとんど独学で家庭をも顧みず、その結果、新しい学問分野を創設するまでになった。

電話の親友の「もともと宇宙の研究者やと聞いていたと思うのに、なんでボートで、体育なん?」との質問に、ざっと答えたのが以上である。久し振りに父のことを思い出した。親友とその新しい登山仲間のお蔭である。1年でも長く生きていると、いろんなところで偶然が重なり、自分も懐かしく思い、父の供養にもなり、と電話が切れてからでも、しんみりと幼い頃からを回想することができた。久し振りの心静かな夜を過ごせて幸せだった。

カヌー部のこと

西村 光一(S47年卒)

今年の初漕ぎは、雪景色の瀬田川河畔で行われた。例年になく寒い中を、唐橋付近まで往復した。私は漕がなかった。というよりも、現在の幅規制が

なくなった細いカヤックに乗る自信がないし、今のパドルを扱えない。ブレードがスプーン状になっており、右固定である。僕らの時代の木製のデンマーク艇が最終的な形かなと思っていたが、

なくなった細いカヤックに乗る自信がないし、今のパドルを扱えない。ブレードがスプーン状になっており、右固定である。僕らの時代の木製のデンマーク艇が最終的な形かなと思っていたが、 現在の、幅規制のないカーボンファイバー製の艇は、すごくかっこよく見える。40数年の歴史を感じさせる。

現在の、幅規制のないカーボンファイバー製の艇は、すごくかっこよく見える。40数年の歴史を感じさせる。

今年こそは、何とか、このかっこいいカヤックに乗ってみたいと思っている。乗るだけではなく、現役諸君と競ってみたい。もちろん、そのためのフィジカルの準備は怠りない。

乗艇後はいつものとおり艇庫二階で懇親会。今回の現役の参加者は、ほとんど三回生で、彼らは カヌー最後の一年ということもあり、「がむしゃらな漕ぎ」から、「考える漕ぎ」がテーマとなっているようだ。昨年9月に新幹部とともに、熊本先生に挨拶に行ったとき、カヌーの運動理論について講義を受けた。二関節筋のことは、理解できなかったが、先生の講義の中で、なるほどと思ったことは、水をキャッチすることは、カヌーという運動の支点にあたる。またカヌーの本質を極論すれば、「カヌーは漕ぐものではない。」ということである。そうだ。この言葉、現役最終のころの練習で体感したことを言い当てている。現役の諸君、このカヌーの本質に少しでも到達すべく、練習に励んでくれ。

カヌー最後の一年ということもあり、「がむしゃらな漕ぎ」から、「考える漕ぎ」がテーマとなっているようだ。昨年9月に新幹部とともに、熊本先生に挨拶に行ったとき、カヌーの運動理論について講義を受けた。二関節筋のことは、理解できなかったが、先生の講義の中で、なるほどと思ったことは、水をキャッチすることは、カヌーという運動の支点にあたる。またカヌーの本質を極論すれば、「カヌーは漕ぐものではない。」ということである。そうだ。この言葉、現役最終のころの練習で体感したことを言い当てている。現役の諸君、このカヌーの本質に少しでも到達すべく、練習に励んでくれ。

ところで、1月10日ジムの帰り、武庫川で練習する武庫川女子大のカヌー練習をなんとなく見ていると、川岸になじみのあるジャージー姿の女性がいるではないか。近づいてみるとなんと、昨年の主将江盛さんと主務岡本さんではないか。現在部には、二人の1回生女性カヤックプレイヤーがいる。この二人が女子大のチームと合同練習をしているのである。二人は岸から、彼女らを見守っていたのである。日頃歩いている場所で、偶然に彼女たちに出会えて話ができたこと、僕の枯れた日常生活にとって、何かとてもうれしいひと時であった。(写真の笑顔を見てくれ。)

後輩たちは今も、私たちが青春時代にともに過ごした瀬田川で、50年前と変わらぬ営為を続けている。ただし、50年前とは違うのは、カヤックとカナディアンがあること。艇庫で生活が可能なこと。部員が30人近くいるのに、一度で乗艇できることなど。

皆さん、人生に疲れた自分を取り戻すため、青春時代の郷愁に浸るべく、瀬田川に来て下さい。そして、是非今のカヌー部を見て下さい。

入部の頃

後藤 洋三(S40年卒)

元旦は自宅で過ごし、2日は日帰りで初漕ぎに出席、3日は東京に戻って後楽園ドームでライスボウルを観戦する。これが私の正月の過ごし方である。

私がライスボウルを観戦するようになったのは京大のギャングスターズが出場して日本一になった時から。最近は社会人の方が当たり前に強いが、今年は関学が頑張ったのでそれなりに面白く観戦できた。

京大が出場しなくてもライスボウルを見に行くのにはそれなりの事情がある。私は1,2回生の間、ラクビー部に所属していた。そして、後にアメフット部のカリスマ監督になった水野 弥一氏が同じクラスだった。当時から彼はアメフットの猛者で、ラクビー部員を引き抜こうという気があったのか遊びで何度かアメフットを教えてくれた。カヌーに出会わなければ私はアメフット部のマネージャーになっていたかもしれないのだ。

藤井君

藤井君

高校の卒業アルバムより

こんなことを書き出したのは、熊本先生やカヌー部創設者の藤井君によって私はラクビー部から引き抜かれたことになったからである。事実は違う。私は私の意思でラクビー部をやめていた。ことは自分の身の処し方の問題である。たとえ大先輩や設立者の言うことであっても違うことは違うと言わねばならぬ。私は適性が無いと自分で判断してラクビー部をやめた。やめてぶらぶらしている所を熊本先生と藤井君に捕まったのである。

2年間ではあったがラクビー部でまじめに練習したことがカヌー部に入ってからも役立った。体力面だけで無く運動部員としてのメンタルな面ででもある。当時のラクビー部は関西6大学リーグの中で下位では有ったがほぼ対等にやっていた。そのラクビー部をコーチとして指導していたのが後に同志社大学の学長になった星名泰先生である。星名先生は京大ラクビー部が1928年に全国制覇したときのキャプテンでセンターバック(CTB)だった。私が在籍したときには既に同志社の教授になっておられて京大のコーチを買って出たのである。英国からラクビーの原書を取り寄せ、切り抜きをコピーして配ってくれた。その教えは合理的で既成概念にとらわれないオープン攻撃に特徴が有り、シザースプレーや一人飛ばしパスなど今では当たり前のプレーを次々と取り入れ、星名ラクビーと呼ばれて日本ラクビーの近代化に貢献した。戦術面だけでなく気持ちの持ち方についても厳しい指導者だった。覇気の無いプレーや品位に欠けるプレーをすると厳しく叱られた。負けるとわかっている相手との練習試合でも気迫を持って立ち向かうことを求められた。逆に気だけが立って周りが見えないプレーも戒められた。さらにオフシーズンには様々なスポーツにチャレンジすることも求められた。これは有言実行で、砲丸投げで私は50代半ばの星名先生に勝てなかった。

そんな指導を受けてきたので、設立間もないカヌー部に参加して運動部の様になっていないと思った。部活を軌道に乗せることには活発だがアスリートとして自らを鍛え抜く姿勢に欠けると見えたのだ。

ならば自分で練習して実力を付けねばならない。私は土木の学生で、当時の土木教室は3回生の夏休みに45日間の現場実習を義務付けていた。

通勤の様子、安定の良いプラスチック艇があった。

通勤の様子、安定の良いプラスチック艇があった。

実習先はリストの中から自由に選択できる。私は建設省(現在の国土交通省)の琵琶湖工事事務所を選び、今の石山のスーパー平和堂の辺りにあった建設省の独身寮に入居した。朝、歩いて鉄橋を渡り艇庫に来てカヌーに乗り南郷の洗堰にある琵琶湖工事事務所に向かう。当時は煉瓦積みの旧洗堰がまだ残されていて、そこをくぐって左岸側の溜まりに船着き場があった。夕方はまた漕いで石山に戻る。これを45日間続けた。ラクビー部で蓄えた基礎体力もあったから、夏休みが終わると私の槽力は部内で抜きんでたレベルになっていた。そうなるとジュニア-の試合では勝てるし、一目置かれるようになる。カヌーが面白くなり、オリンピック強化選手であった堀江京子さん(現、野崎京子さん)とも対等にカヌー談義が出来るようになった。

この琵琶湖工事事務所での実習には他のプラスも多かった。事務所の所長は京大土木の先輩であり、事務所の人たちは「帝大」の学生さんと言うことで丁重に対応してくれた。カヌーに乗り降りする船着き場が無いので困っているという話をすると、旧洗堰の水門に使われていた角材を使ってポンツーンを作り艇庫前に係留してくれた。勿論、湖岸整備のため作業船が停泊する施設という名目である。その他にも瀬田川の改修工事の情報や流速分布のデータももらった。試合当日に南郷洗堰の水門を一時閉めてもらうと言うアイディアもあったが流石にこれは取りやめた。

他方で、この年の夏休みに部として行われた利根川下りに私は参加していない。バイトには参加したが、最初の艇購入にも携わらなかった。また、艇庫での泊まり込み合宿にもあまり参加していない。夜は艇庫の奥の板間に雑魚寝するのだが鉄橋を渡る列車の音で眠れないし、トイレは公園まで行かなければならない。トレーニング以前の問題で私は馴染めなかった。

この時期、私はただ真面目に艇を漕ぐだけの部員であったと思う。ラクビーと違ってカヌーは基本的に個人が強くなることを目標としてコツコツ努力するスポーツである。それが私には合っていたのだろう。ただ、シングルに乗って水面に出てしまうと何故こんなことをしているのか自問することが多かった。それを当時の部員とも良く議論したものである。一つの答えは、高い自意識と合理性をもって生き方を律し勉学とスポーツを高いレベルで両立させる、それに気迫を持って取り組むことが尊い、と言うことだった。 ・・後から取り繕った答えかもしれない。

50周年祝賀会に参加していた創部当時のメンバーのスナップです。河奴HPから取りました。残念ながら全員ではありません。

近況

野崎 京子(S41年医学部卒)

いつも現役の方から試合のスケジュールのお知らせや試合結果についての報告を頂いて有難く思っていながら、応援には行けておりません。私は後期高齢者となり、だんだん車の運転も怪しくなってきたので遠出が出来なくなりました。新年恒例の一月二日の瀬田川での初漕ぎには、今まで約五十年間のうち都合で数回抜けただけでほぼ毎年出席していましたが、平成二十七年からは欠席させて頂くことにしました。

さて近況ですが、子供たち四人は独立し結婚もしましたので、現在は主人と二人の生活です。若い時と違って、雑用や雑念も少ないので仕事に集中出来ます。とは言っても六十才で定年退職後の医院開業ですから毎日コツコツと地道に仕事をしております。医療の仕事に関連して、いくつかの団体の役員をしています。最近その関係の仕事で、なにわの絵本作家、長谷川義史さんのインタビューをしました。彼の作品や人柄に触れ感動のひとときでした。中でも東日本大震災を題材にした、医師の鎌田實さんとのコラボの作品が印象に残りました。

あのひ、ぼくらはすくすくそだっていました/おいしくなあれ、おじさんやおばさんがいっぱいこえをかけてくれました/ぼくはほうれんそうです/ゆでておひたしに、バターといためておしょうゆたらり、おいしいよ/でもぼくはたべてもらえません・・・・・・・・あのひ、ナニカがぼくらのうえにふってきた/いろもない、かおりもない、かたちもない、おともない/あのひ、ほうしゃのうでだいちはよごれた/おじさんがないてる、おばさんがないてる/おいしくなあれっていったかおはどこにいったの/つちがないてる、うみがないてる、そらがないてる、きがないてる・・・・・・・・

ご興味のある方は「ほうれんそうはないている」鎌田實・文 長谷川義史・絵 の絵本をご覧ください。こういうわけで本来の地域医療の仕事をしながら、時には横道にそれたり、少しは家事をしたり結構楽しく生きています。スポーツとあまり関係が無くなっているのは残念ですが。

子ら四人巣立ちて母の木の葉髪

往診や祭囃子の中を抜け

仕事あることを励みに喜寿の秋

以上

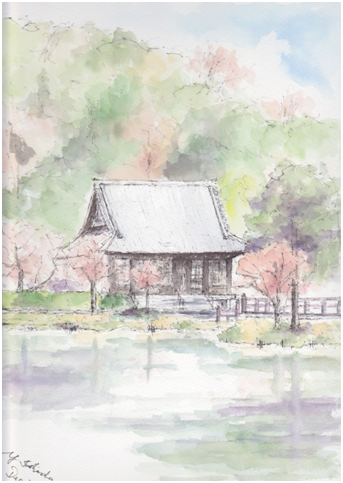

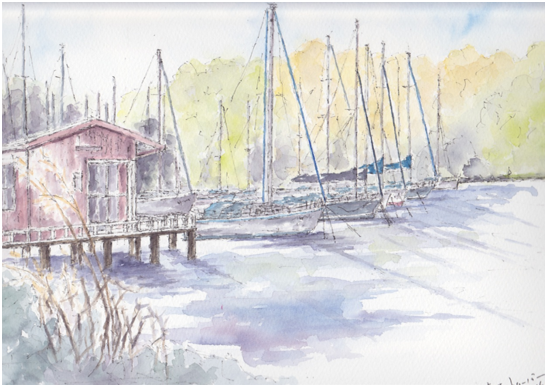

平日画家

石田 裕貴夫(S47年卒)

柄でもなく、水彩スケッチを楽しんでいます。鎌倉や横浜を歩き回り、都内に出かけ、時には信州や山梨あたりまで足を伸ばしています。

水彩画に目覚めたのは10年ほど前、青森のテレビ局に出向していたころでした。八甲田山や奥入瀬渓流にかけて広がっているブナの原生林の新緑に目を奪われたのです。雪解け水がしたたるブナの緑は、それまで目にしてきた緑とはまったく異質といってもいいほどでした。みずみずしい、という言葉はこういうことをいうのか、とすっかり感動したものです。この風景を描いてみたいと早速、水彩画の道具をそろえ、休みのたびにスケッチ・温泉に出かけました。

青森を離れてからしばらくは絵筆を持つことはありませんでした。仕事が忙しくなって、それどころではなくなったことが大きな理由ですが、「半隠居」生活に入った3年前の秋、北鎌倉・円覚寺の秋景に出会ったのがきっかけで、本格的に絵筆を握るようになりました。ご存知の方もおられるでしょう。「居士林」という修行僧の道場がありますが、その茅葺きの門を覆い隠すような紅葉の見事さにすっかり魅せられました。スケッチ再開です。

いま、水彩スケッチが中高年、特に女性にたいへん人気で、教室があちこちで開かれています。人気の先生との海外ツアーも盛況のようです。でも、私は群れるのがいやなので、2013年と14年の夏にワンポイントレッスンを受けただけ。絵心が湧いた時に、気の向くままに出かけています。画家の安野光雅さんも「絵を描く方法は教えられない(略)いろんなことを自分で試し、失敗しながら勉強するほうがいい」(岩波新書『絵のある人生』)とおっしゃっていますから、失敗を繰り返しながら、自分流を続けるつもりです。

水彩画を始めて、気付いたことがあります。

まず、雲の動きや木々の立体感を面白く感じるようになったこと。キザなようですが、あの雲の影をどう表現しようか、木々にどんな色を落とそうか、思案しながら手が自然に動いています。

美術展に足しげく通うようになりました。その点、首都圏に住んでいると便利ですね。フェルメールはもちろん、英国の水彩画の巨匠ターナーの展覧会(上野公園)は、3回鑑賞してもあきることはありませんでした。茅葺きの民家を描き続けた向井潤吉さんのアトリエ館も気に入っています。

定年後はアルバイト程度のお仕事をしているだけなので、時間はたっぷりあります。水彩スケッチは、なんといってもお金がかかりません(これは定年後いちばん大事!)。それに、絵を描く場所を求めてけっこう歩きますし(安野さんによると「恋人を探して歩くようなもの」だそうです)、額に納めた我が作品をながめながらのビールは最高です。右脳が刺激され、ボケ防止にも役立つそうですから、いつか個展を開くことを夢見ながら、「平日画家」を楽しみたいと思っています。

そうそう、先日、岡部哲郎君、森正雄君と「河奴」編集会議と称して飲んだときに、岡部君が絵をたしなまれていることを知りました。大胆な線と鮮やかな色彩がとても素敵です。「画風」は異なりますが、同好の士がいてとてもうれしく思いました。

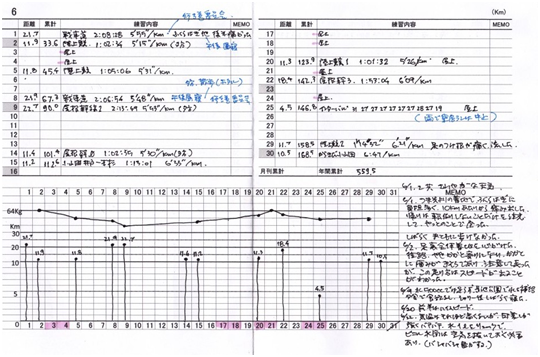

なぜ速く走れないのか?

岡部 哲郎(S52卒)

体を動かすのが好きなので、卒業後もいろんなスポーツをして来ました。務めてからは、会社のクラブや家の近所の会に参加して中学・高校時代していた剣道を5年ほど続けました。その後自転車が好きになり結構各地を輪行で周り、最後はカナディアンロッキーU字谷の中の道をキャンピングしながら走りました。近所の人にさそわれてテニスをしたり、登山・ハイキングにも良く行きました。とはいっても、どれもその時々だけで、比較的続いているのは、会社の屋上で週に1、2度行う腕立て、腹筋、スクワットや屋外階段にぶら下がっての懸垂などの早朝体操くらいでしょうか。

さて、表題にある「速く走る」というのは、マラソンのレース(と言ってもハーフまでしか体験していないのですが)のことです。3年くらい前からランニングを始めました。それは10年ほど前から、同窓会などでホノルルマラソンに出たとか、東京マラソンでサブフォーで完走したなどの話を良く聞くようになり、「タイム」とか「順位」などカヌー時代を思い起こすような言葉に引き付けられ、やってみようかと思ったのが始まりでした。

フルマラソンを走るには、その10倍の距離をレース前2カ月でこなせば大丈夫だとのアドバイスをもらったのですが、月に200kmも走るなど想像もできず、取りあえずハーフを目指し月100km走破をトレーニングの目標としました。「目標」「トレーニング」・・・なんと良い響きの言葉でしょうか。日常追いまくられる「売上」「ノルマ」とは大違いです。

まずは、見た目=カッコでしょう。始める前は気のつかないことが、その世界に入ってみるとわかるということがあります。颯爽と走っているランナーはカッコ良い。速いから身につけているウエアが良く見えるのでしょうが、良く見えるウエアで身を包むとそうなるように思わせてしまうのが、メーカーの戦略です。私の練習コースでカヌーの小林先輩(フルマラソンも経験されている)に偶然にお会いした時も、黒の上下で決まっていました。私も、とバーゲン品で揃えてみましたが、タイムには寄与しませんでした。

図 キャップ:アディダス/ウォッチ:カシオ/シャツ:NB/パンツ:ナイキ/ソックス:ミズノ/シューズ:メレル

次にモチベーションを上げるため、ランニング記録を付けてみました。

あるときから、会社の公認クラブの「走る会」に入れてもらい、若い人たちと走るようになりました。3時間そこそこでフルマラソンを走るつわものもいますが、私の娘と同じような年頃の子たちもいて華やかで、月に1、2度会社帰りに皇居の周りを走り飲み会を行う極めて楽しい会です。最近では皇居から飛び出して、六本木だの赤坂だの街のイルミネーションを見て回る街ランなどもしています。このメンバーでレースに出ることも多いのですが、初めの内はタイムが縮まったと自慢していたのが、ここに来て伸びなくなりました。

「なぜ速く走れないのか?」 レースによっては5歳刻みの年齢別に順位を出してくれるものがあります。昨年の夏、55~59歳の枠から60~64の枠に移ったので順位を上げるチャンスでした。これが生かせず、やや気落ちがしました。一人で走っているとわからないことが、一緒に練習していると教えてもらうことも多く、フォームなど改善しているはずなのですが。年齢ではないと思います。先日のハーフのレースでは、小太りのおばさんと、よぼよぼに見える爺さんに最後抜かれてしまいました。きっと私は、元々運動神経は良い方ではないので、まだまだ努力が足りないのでしょう。

そこで脈拍測定機能付きGPSウォッチを買いました。これに効率的に走れるというインソール(靴の中敷き)を仕込んだ新しいシューズ、これでしょう。モチベーションを上げ、めげずに頑張ればきっとタイムは伸びるはずです。何といっても私には、皆がうらやむ「伸び代」があるのですから。

審判講習会受講報告

小山 泰弘(S61年卒)

第51回関西カヌースプリント選手権大会(平成26年10月18日~19日、琵琶湖漕艇場)のときに開催された審判講習会に水嶋さんといっしょに参加しました。この講習会は、平成27年10月に開催される和歌山国体に向けて、和歌山県カヌー協会で理事をされている阪口さん(大商大OB)が講師となって実施されたもので、この講習会に参加することで日本カヌー連盟のA級審判員としての資格が付与されます。我々が現役だったころにはそんな審判員の資格などなかったはずと思って調べてみたところ、日本カヌー連盟で現在の公認審判員規程が制定されたのは平成20年ということでつい最近のことのようです。資格にはA級とJ級の2つのカテゴリーがあって、A級は講習会と簡単な試験を受ければ取得できるもの。J級を取得するには、A級を取得してから国体などの日本カヌー連盟が主催する大会での審判を含む3年以上の実績を積んでから、認定試験にパスしないといけません。また、J級の先には国際審判員という資格もあり、国際審判員になるには日本カヌー連盟に申請してもらって、国際カヌー連盟の審査をパスする必要があります。

講習会は、関選初日の前日の講義と簡単なテストを受け、関選の2日間にわたってボランティアで大会の運営をお手伝いするというものでした。1日目は発艇の補助、2日目は艇番の交付をお手伝いしましたが、とくに発艇の補助は昔の雰囲気を思い出して懐かしい気分になりました。OB・OGのみなさんにぜひお勧めです。

スタート地点で選手のコールなどの発艇補助をやりました。

スタート地点で選手のコールなどの発艇補助をやりました。

大槌に来た方がいいよ

東野 真和(S63 年卒)

昨夏、十年ぶりにカヌーに乗った。井上ひさしの小説「吉里吉里人」で知られる岩手県大槌町吉里吉里の吉里吉里海岸から、安定のいい赤いシーカヤックで太平洋に向かってこぎ出した。といっても三〇分くらいだが。

私は、被災地や地方自治を専門分野にする新聞記者として、東京と被災地を往復する日々だ。きょうもこれを深夜バスで書いている。取材した内容は、朝日新聞デジタルのコラム「やっぺし」や、震災後、毎年出版している「駐在記者発」'(岩波書店など)を見ていただければ有り難い。

- http://digital.asahi.com/articles/ASH1177GCH11ULZU33T.html

- http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=%92%93%8D%DD%8BL%8E%D2%94%AD

被災地の中でも、大槌町は、事業所の九割、建物の六割が全半壊し、人口の一割近い一二八四人が犠牲となるなど、被害最も甚大だった自治体の一つだ。しかも、町長をはじめ町幹部の大半が亡くなったことで、復興に様々な困難が立ちはだかった。みなさんは、もうほとんど家が建ち、仮設住宅も集約して、店も再開して、元にもどっているんだろうな、と思っているかもしれないが、とんでもない。市街地一帯は、津波に安全な高さまで土を盛る工事現場になっている。仮設住宅で四千人近くが暮らす。学校も仮設だ。

そんなところにお金かける必要があるのか。都会だって生活は苦しい。みんな、内陸に引っ越せばいい。ただでさえ、過疎地だらけなんだから――。変に頭のいい方々には、そういう意見が多いかもしれない。そんな考え方だから、日本は将来の希望もない、じり貧の国になってしまったのだが、それをここで、くどくど説明する気はない。

とにかく、物見遊山でも被災地に、大槌町に来てほしい。日が合えば、私が喜んでご案内する。

盛り土工事中に雪が降り地上絵のような市街地。

盛り土工事中に雪が降り地上絵のような市街地。

東北とはいえ、三陸沿岸はさほど寒くなく、雪も積もるのは年に2、3回。今は、特産品の南部鼻曲がり新巻鮭が、あちこちの軒先につるされている。海からの風でうまくなる。新巻鮭は大槌が発祥の地なのだ。

これから春にかけては、早取りのワカメが絶品だ。特に、じゃぶしゃぶは一度食べると忘れられない。鍋にワカメを入れた瞬間、リトマス試験紙のようにさっと色が変わるのがたまらない。健康的でもある。

夏は、ウニやアワビが飽きるほど採れる。冒頭の吉里吉里海岸の「キリキリ」は、アイヌ語で白い砂を意味し、歩けばキリキリと鳴る鳴き砂であることが語源とも言われる。隣の浪板海岸は、サーフィンのメッカだ。

元旦に神社で奉納された虎舞。

元旦に神社で奉納された虎舞。

秋は、松茸が、いったいどうやって料理したらいいかわからないくらい採れる。そして祭。大槌には、祭のために1年を暮らしている人たちがたくさんいる。神輿担ぎもそうだが、郷土芸能に命をかけている。いわゆる獅子舞の「大神楽」、国政爺合戦が発祥と言われる「虎舞」、そして山岳信仰からの鹿の化身「鹿子踊」。ほかにも子供たちが演じる「七福神」、手踊りなど、二〇を超す団体がひしめき合っている。1万人余りの人口でこれだけの芸能が見られる町は、日本中にないだろう。秋分の日前後の大槌祭は、一度は見に来た方がいい。

大槌湾にちょこっと浮かぶ蓬?島は、町の象徴とされる。NHK人形劇「ひょっこりひょうたん島」のモチーフになった。テレビでは、火山の噴火で漂流を始め、テーマソングの一節には「苦しい事あるだろうさ 悲しい事もあるだろうさ だけど僕らはくじけない 泣くのは嫌だ笑っちゃおう 進め!」とある。作者の井上ひさしは震災を予測していたかのようだ。「湧き水」も豊富で、震災前は、多くの家に自噴井があって、これでなきゃ水割りは飲めないという人もいた。

海風にさらしてうまくなる南部鼻曲がり新巻鮭。

海風にさらしてうまくなる南部鼻曲がり新巻鮭。

四季の自然をめでてきたが、この町の最大の売り物は「人」だ。とにかく濃い。話が面白い。喫茶店でおばちゃんの話に聞き耳を立てていても、おもわず吹き出す。そのへんに歩いている人に声をかけて、少し話し込むだけでもその人を好きになる。是非、そのキャラを楽しみに来て欲しい。

コミュニケーション上手が転じてか、震災後、新たに新聞やFM局ができた。それらが共同して「メディアセンター」を作った。今は、春に一般社団法人化すべく進めている所だ。メディアを一体運用するという例は、ありそうで日本中のどこにもない。できればモデルとなる。情報の共有と、外への発信を担うだけでなく、官と民、世代、外と中をつなぐ交差点のような存在を目指している。私も陰ながら協力しているが、是非、手伝ってもいいという人は移住してほしい。都会と二つの軸足を持つ生活というのもいい。

そのほかにも、産業、教育、防災など、大槌町は新たな試みを次々と始めている。この町には、今まだ何もない。だからこそ、大事なものがむきだしで見える。本質に出会える。大胆に一歩を踏み出せる。そんな所だ。みんな、大槌で考えよう。

「ひょうたん島」こと蓬莱島。

「ひょうたん島」こと蓬莱島。

メディアセンターの本拠地として建設中のコミュニティプレイス。

メディアセンターの本拠地として建設中のコミュニティプレイス。

「2011~2014京大カヌー部」での経験

昨年度主務 岡本 梓(文4)

昨シーズン主務を務めました、岡本梓です。引退後初のお正月、私は何をしているのだろうかと想像していましたが、結局卒業論文という魔物に追われる日々でした。来年こそはゆっくり過ごしたいです。

さて、題名でわざわざ「2011~2014京大カヌー部」と強調しているのは、この京大カヌー部でしか、この期間でしか経験できなかったという気持ちを込めたかったからです。

総じて創部50周年を幹部学年で迎えることができたのはとても良かったです。OB・OGの皆様からの応援を肌で感じることで現役の意識が変わったように感じたからです。今まで交流の場というと初漕ぎぐらいしかなかったので、素敵な機会に恵まれました。

主務としては、何十万、何百万というお金の動きを見たことです。主務を務めていた1年間で、艇庫修繕、艇購入費の請求、新住居の賃貸、直らない雨漏り等々を経験しました。その度に部の通帳の数字がころころ変わりました。120万円が一気に消えた時もあります。(請求書を見たとき、時間が停止しました。)しかしOB・OGの皆様からの多額の寄付、文句を言いながらも協力してくれたクラブバイト等のおかげで、課題に取り組むことができました。夏の間唐橋付近に借りた民家もその一つです。しかし雨漏りの改善という大きな仕事を残してしまいました。幹部交代式の日に松下君(現主務)が「雨漏りは絶対に直します」と言ったとき、頼もしさを感じつつ申し訳なさでいっぱいでした。漏電により火災が起きてもおかしくない状況に置かれているため、一刻も早い修復を期待するとともに、できる限り支援したいと思っております。

そして女子選手としては人生で初めての部活の中で本当に色々なことを経験しました。思い出すと笑顔になることも、泣きそうになることも。その中で2011年入部の同回生の存在はとても大事でした。とりわけ思い出の中によく登場してくるのが昨年度主将を務めた江盛さんです。ここにたくさん書くのは控えますが、こんな人には後にも先にも出会えないだろうなと思います。ぶつかることもありましたが(心理的に)、ペアを組んで最後まで試合に臨めたことは忘れられません。

最後に、OB・OGの皆様、植出さん、先輩、後輩、同回生に様々な角度から支えていただけたことで、4年間のカヌー部生活を終えることができました。この場をお借りしてお礼申しあげます。本当にありがとうございました。そして、これからもどうぞよろしくお願い致します。

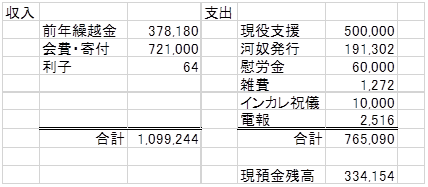

H26年度京都大学体育会カヌー部OB・OG会会計報告

会計 久保 勝(H8年卒)

恒例の平成26年1月1日~12月31日の会計報告をさせて頂きます。

H26年度は通常の会費の他 寄付金も募らせて頂いた結果、年間で50万円 現役を支援することが出来ました。改めまして御礼申し上げます。 特に故 秋田 康臣様の奥様より多額の支援を賜りました。この場を借りて改めまして御礼申し上げます。

但し、会費・寄付を負担頂いたのは総勢64名と50周年祝賀会に参加された方の半数に過ぎません。残念ながら残りの方は会費も未払いです。OB・OG会の維持や、河奴の発行にも資金は必要です。改めまして会費の納入を宜しくお願い致します。 年会費は5000円(学生OB等は1000円)です。

振込先:三井住友銀行 堺支店 普通4074499

京都大学カヌー部OB・OG会 会計 久保 勝

カヌー部が強くなる為には、継続的に支援し続けることが重要です。H27年度も同様の支援を計画しております。引き続き寄付も募りますので、1口5000円として年会費と一緒に振り込んで頂ければ幸いです。

現役寄稿文

主将挨拶

主将 日部 雄太

今年度のカヌー部主将を勤めさせて頂いております日部雄太と申します。現在カヌー部は30を越える人数で活動しており、年々強くなっていくこの部に主将として携わることとなり、大変身の引き締まる思いです。

徐々に強くなってきてはいますが、経験者の多い他の大学と戦うためにはまだステップアップが必要です。これまで部を支え、強くしてきて下さった先輩方の残してくれたものを元にして、更にチームが強くなっていくために何が必要かを考えていきます。新しく部内グループを作り、部員全体に目が行き届くよう心掛けたり、そのグループをうまく使った練習も取り入れています。

2年前からインカレのシングルにエントリー制限がかけられ、関学選の予選を上がった人しかインカレのシングルに出られないため、関学選の予選がより重要なものとなりました。我々京大カヌー部は、長期的な目標として全国制覇を見据え、去年と今年は関学選のシングル予選に関するチーム目標を掲げています。今年は予選を突破する人数を去年の倍に出来るよう、チーム一丸となって頑張っております。

そして、私は何より、楽しく真剣に活動出来ることが一番重要だと考えているので、部員皆が、カヌーに対して真剣に、楽しく向き合えるようにしていきたいと思います。

今現在カヌー部が大きな部として活動できているのは、OB・OGの方々の支えあってのことです。今後もご支援、ご声援の程よろしくお願い致します。

主務挨拶

主務 松下 涼

今年度の主務を務めさせていただいている松下涼と申します。

昨年度はたくさんのOB・OG様方からのご支援、ご協力に非常に助けられました。その中でも、夏に時期の新住居にために使わせていただいた寄付金には特に助けられました。この場で改めてお礼を言わせていただきます。

また、試合には例年よりもたくさんの方々が応援に来てくださり、私たちは期待されているのだと実感しました。ドン・ドッジ・レガッタでも水嶋さんが参加されたほか、多くの方がいらしました。

50周年式典の後、このような形でOB・OGさん方と交流する機会が増え、非常にうれしいです。

さて、今年度の私の1番の課題は主務会計の立て直しです。以前活動報告で主務会計の状態が悪いと伝えました。これを直すためにクラブバイトを行うこと、支出の削減に努めるつもりです。現時点では夏の新住居の費用を見越して、支出を抑えています。また、カヌー部には艇が不足していますが、その問題を解決できるようになるには、主務会計を立て直してからになるでしょう。そして、主務会計は1年で立て直せるものではありません。なので、副務という主務の仕事を手伝い、いずれ主務を引き継ぐ人と長期的な使い方の考えを共有しております。昨年度の主務岡本さんが様々な仕事を制度化してくれたので、私はそれに続いてもっといろいろなこと、新たに出てきた問題などをこのようにしっかりと引き継いでいきたいと思います。

また、今後大学カヌーの今後に大きくかかわる懸案としまして、関学選の会場の問題があります。来年以降関学選の会場を変えたいとの声があり、現在その話を進めています。会場を決めるために、関西の大学の主将主務と学連が話し合っていますが、後輩たちが今後も瀬田川で関学選を行い、ベストな結果が出せるためにも、また、これまで瀬田川で続いてきた熱い関学選を絶やさないためにも、戦っていきたいと思います。

以上が、今年を通した私の大きな目標です。まだまだ未熟な主務ですが、どうかよろしくお願いいたします。

琵琶湖周航

主務 松下 涼

昨年も琵琶湖周航を行いました。昨年は天候にも恵まれず、苦労する場も多々ありましたが、なんとか終えることができました。そのことを初日から順に追っていきたいと思います。

行程は例年と同じ。平成23年度版の河奴より使わせていただきました

行程は例年と同じ。平成23年度版の河奴より使わせていただきました

まず初日、何やら怪しい雲の下、例年のように琵琶湖周航の歌を歌ってから出艇。今年は周航艇1艇、シーカヤック1艇が用いられました。周航艇が例年よりも1艇少ないのは、前回の周航の時に壊れた1艇を修理できなかったからです。1度に乗艇できる人数が5人と昨年より1人減ったせいで、その分自転車組の人数が多くなりました。出廷後、天気は持つかと思いきや、突然の雨もありました。結構強かったです。油断して雨具を用意していない人も多く、彼らは悲惨な目に。

昼食ですが、なんと真野浜で火が使えないといわれたので、琵琶湖大橋を渡った先の対岸で昼食をつくり、そしてまた真野浜に持ってくるという形をとりました。食事班の方には大変苦労を掛けました……。焼きそばおいしかったです。ありがとうございます。

夜は暗闇の中レクを楽しみました。皆シーズンを終えた解放感で大盛り上がりでした。また日付が変わるころから雨が降り、テントが水浸しになるなどもありましたが、カヌーに関しては問題なく1日目を終えました。

2日目、琵琶湖こどもの国~マキノサニービーチの間の乗継地点。水に落ちているのは1回生の松井君

2日目、琵琶湖こどもの国~マキノサニービーチの間の乗継地点。水に落ちているのは1回生の松井君

2日目も朝から天気が悪く、なんと出廷後わずか10分ほどで雷が鳴りやむを得ず乗艇中止。そのため、周航の名物ポイントである白髭神社をくぐることができませんでした。しかし午後に乗るころにはすっかり快晴に。マキノサニービーチでは広々としたキャンプ場で思う存分楽しみました。

3日目。この日に事件が起こりました。午前は依然として暖かな天気の下、最北端のきれいな水で水遊びに興じるなど何事もなく過ごせましたが、午後は乗艇中突然の大荒れ、周航艇を失ってしまいました。幸いにも乗艇組は全員無事でしたが、非常に危険でした。それ以後シーカヤック1艇で周航を行うことは危険と判断し、乗艇は中止となりました。

さて、この日は中茂に宿泊です。いつもはここでバーベキューをするのですが、雷が鳴るほどの雨でできないかと思われました。しかし、中茂のおじちゃん、おばちゃんのご協力の下、玄関のすぐ前に2階からブルーシートを張って雨除けの屋根とし、なんとかバーベキューを行うことができました。ライト、鉄板なども貸していただき、毎年のことながら非常にお世話になりました。しかし、ほとんどの人が2階の大部屋で下から来る焼けた肉を待つという少々悲しい結果に……。

そして明くる4日目、天気がよく、カヌーもないので自転車組は大所帯でただひたすら自転車を走らせることに。しかし自転車のパンクや、車輪が外れるといったトラブルが多発し、移動には困難が伴いました。しかし、この日はそれ以外目立ったトラブルもなく過ごすことができました。

夜は自転車修理で時間がかかったため、少し遅めの晩御飯のあと、広々とした空間を用いてレクを楽しみ、その後周航最後の夜を過ごしました。

そして最終日の5日目。皆連日の飲み会でお疲れのようです。カヌーもないので皆どこか元気がないような…。それぞれの組が各々のルートで艇庫に帰った後はそのまま男子部屋で閉会式を行いました。残念ながら今年は船台でカヌーを迎えることができませんでした。

今回は周航艇が沈むという、危険な事故が起こってしまいました。今後はこのようなことが起こらないように対策をあらかじめ立てておくこと、また起こった場合の対応をあらかじめ考えていきたいと思います。昨年は京都大学山岳部の部員が遭難するという事件もありましたので、安全対策をしっかりと行っていきます。

周航はやはり楽しいもので、ぜひ続けていきたいです。そのためにも、残った1艇の周航艇を安全に使えるようにするとともに、上記の安全対策を欠かさないようにしたいと思います。

部 員 紹 介

<3回生>

スポーツ、政治、地理、映画などに関して並々ならぬ知識量を持つカナディアン長。トレーナー長としても様々な知識を持ち、部員に多種多様なメニューを課す。来年には部員は一回り立派な体を得ていることだろう。

- 赤尾隆史

- カナディアン長/トレーナー長

- カナディアン

- 経済学部

- 群馬 県立高崎高校

甘いマスクの持ち主で遊び人かと思いきや、その実まじめでとても人が良い苦労人。だが最近艇庫の風紀を乱し始めた。カヌーでは関選で水野とのペアで決勝進出を果たすなど近頃上り調子。

- 浅岡史哉

- 学連

- カヤック

- 工学部工業化学科

- 大阪 北野高校

今年度幹部の頭脳。鋭い観察眼と思考力で艇庫に革新をもたらす。それはカヌーにも生かされており、的確なアドバイスをくれる。近頃は就活に忙しいようだが、それでもカヌーが速い。流石です。

- 馬野貴文

- 副将

- カヤック

- 経済学部

- 大阪 三国丘高校

冬になるにつれて調子が上がるという自他ともに認める京大カヌー部の冬の覇者。最近艇庫の住民をやめ、下宿することに。下宿では押し入れの中で寝ているらしい。

- 武田惇弘

- カナディアン

- 理学部

- 兵庫 神戸高校

実はジュニア時代関学選5位入賞の田代。彼は無口だが、秘めた情熱を持っている…はず。「常に4割」など言われているが、今年は10割だとか。今年は見たこともない彼の姿が見られるかもしれない。

- 田代大貴

- カヤック

- 工学部電気電子工学科

- 熊本 熊本学園大学付属高校

その細い見た目とは裏腹にかなりのパワーを持っており、同回同学部の同カヤック浅岡としばしば筋トレで競う姿が見受けられる。最近の趣味は自転車。自宅の宇治からたまに自転車で来る。

- 中西健

- カヤック

- 工学部工業化学科

- 京都 洛星高校

3回生紅一点の難波さん。今年はマネージャー長になるとともに、会計も兼任し、艇庫の影の権力者に成り上がった。けれど一生懸命やり繰りしています。ほんと頭が上がりません。

- 難波真衣

- マネージャー長

- マネージャー

- 工学部建築学科

- 岡山 岡山朝日高校

艇庫一のエンターテイナー。新歓の自己紹介で一発芸をやって大うけをとる。芸だけではなくカヌーにも真面目でその努力の結果、漕ぎが非常にきれいで、最近それが速さに結び付いてきた。

- 西村光史

- カナディアン長

- 法学部

- 京都 嵯峨野高校

カヌーとバナナをこよなく愛するわれらが主将……え?あ、すいません、バナナを愛してはいないそうです。皆からいじられ愛される彼が主将のカヌー部は今後楽しくなること間違いなし!

- 日部雄太

- 主将

- カナディアン

- 理学部

- 兵庫 兵庫高校

主務として部を支えるために奔走し、黒いところなどない(これを『松下さん』と呼ぶ)のであるが、それ以外の面では腹黒く、腹黒さは松崎しげるの顔ほどだという(これを『黒下さん』という)。

- 松下涼

- 主務

- カナディアン

- 経済学部

- 大阪 岸和田高校

発想力あふれるカヤック長。彼のベッドの改造手法などはまねる人も多い。そんな独創的な彼が率いるカヤック部門はきっと速くなるだろう。既に彼の指導を受けて速くなったとの声も。

- 山本和宏

- カヤック長

- カヤック

- 理学部

- 大阪 西大和学園

<2回生>

常にきびきびと行動する元気者。料理など家事全般を得意とし、壊れた自転車も修理する。また陸上長距離出身で、ランがめちゃくちゃ速い。

- 池端建吾

- トレーナー

- カナディアン

- 工学部地球工学科

- 神奈川 横浜翠嵐高校

カヌーにも勉強にも副務の仕事にもまじめなしっかり者。また、その絶妙な癒し系キャラで、艇庫の人々を魅了する。が、実は計算だという噂も…?なぜか梶原には厳しい。

- 石川翔太

- 副務

- カヤック

- 工学部物理工学科

- 大阪 四条畷高校

手品やパントマイム、変なダンスなど、なんでも器用にこなす、器用なマッチョ。森政とのコンビは息ピッタリで、部員たちの笑いを誘う。

- 上垣慎

- 学連

- カナディアン

- 工学部物理工学科

- 兵庫 姫路西高校

いわゆるイケメン。しかし飾らない性格であり、時折話す彼の"体験談"は大きく男子部屋を沸かせる。カヌーに真面目な彼は、外艇に乗り、上位を狙う。

- 梶原章弘

- カヤック

- 工学部物理工学科

- 神奈川 麻布高校

広報として仕事をきっちりこなすしっかり者。マナーについてもしっかりと講習会で学んでいます。『食べ終わった皿は、舐めてキレイに!』

- 片岡大祐

- 広報・渉外

- カナディアン

- 工学部情報学科

- 京都 桃山高校

艇庫の愛され(?)キャラ。その言動は艇庫の人々の注意を惹く。勝利に貪欲で自艇まで購入した彼は今後もっと速くなること間違いなし!?

- 日馬優太

- カヤック

- 農学部資源生物科

- G大阪 大阪星光高校

カヌーに対する熱意は人一倍強く、それは電車とアイドルと同じぐらいかそれ以上である。現在怪我のため療養中であるが、復活に期待。

- 久山智弘

- カヤック

- 工学部物理工学科

- 岡山 岡山朝日高校

二回生唯一の女子。料理にビデオ撮りに部員の栄養指導と多様なマネージャーの仕事をこなす働き者。その独特なジェスチャーは部員を魅了する…かも?

- 関美穂子

- マネージャー

- 医学部人間健康科学科

- 長野 屋代高校

福岡からやってきた独特の方言を持つ男。京都に染まらず方言を話し続ける彼はトレーナーと新歓幹部を兼任し、カヌー以外の面でも絶賛活躍中!

- 日高悠貴

- トレーナー

- カヤック

- 工学部地球工学科

- 福岡 東筑高校

まずチャラい。どんな格好をしてもチャラく見せるという特技をもつ。そして岸和田出身の彼がしばしばみせる大阪弁の鋭いツッコミはさすがの切れ味、カミソリシュートのようである。

- 福本陽介

- 副務/艇修理大臣

- カナディアン

- 法学部

- 大阪 岸和田高校

艇庫一の巨人である彼は、おごってもらい上手。すっと先輩の後ろに現れたり、財布を忘れたり…。先輩におごってもらいたいときは、彼に聞いてみましょう!

- 丸山優

- カナディアン

- 文学部

- 東京 開成高校

現役部員唯一の経験者。インカレではペア、5000mともに4位の成績を残した実力者でもある。技術面でカヌー部を牽引する彼のストイックな面は、そのゲームへのやりこみにも見て取れる。

- 水野耀介

- 艇修理大臣

- カヤック

- 工学部工業化学科

- 愛知 豊田西

新歓大臣や艇庫生活大臣として活躍中の森政。ベンチプレスは部内トップクラスであり、ダビデの肉体は進化するばかり。ただ着替え途中の微妙に長い全裸タイムは慎むべきだと思います。

- 森政慮一

- 艇庫生活大臣/新歓大臣

- カナディアン

- 法学部

- 広島 広島大学付属福山高校

<1回生>

女子部門を担う期待の人材。活躍するため日々練習に取り組んでいる。部外にファンがいる人気者でもある。

- 市野智栄

- 女子カヤック

- 理学部

- 鳥取 鳥取西

1回生唯一のマネージャーである小川さんの特徴は、なんといってもよく笑うこと!練習で疲れた部員をその笑顔で明るくしてくれるでしょう。

- 小川優美

- マネージャー

- 医学部人間健康科学科

- 大阪 開明高校

入部当初は寡黙キャラだったのが、今では立派なネタキャラ。よく口を滑らしては艇庫に笑いを振りまいている。カヌーでは今後の更なるレベルアップに期待大。

- 岸宏行

- Youtube大臣

- カナディアン

- 工学部 情報学科

- 長崎 長崎東

熊野といえば、注文したドリンクバーが届く(?)のを待つ、などといった浮世離れエピソードで有名。『いやいやいや~』『ちがいますよ~』と言う姿も印象的。

- 熊野颯

- 学連

- カヤック

- 工学部情報学科

- 大阪 洛南高校

生物オリンピック優勝を果たしたことのある秀才。地元広島が好きすぎてネタにされることも。インカレジュニア3位の彼はこの冬よりいっそう速くなるだろう。

- 新宅和憲

- Youtube大臣

- カナディアン

- 理学部

- 広島 広島学院高校

彼は『くそぼうず』『うみぼうず』などと酷い呼ばれようであるが、それは愛されている証。そんな彼は1回生の中心となり部を引っ張っていくこと間違いなし!

- 都倉資弘

- ブログ大臣

- カナディアン

- 農学部食品生物科学科

- 大阪 清風高校

待望の女子プレーヤーの一人にして今年の入部第一号。優しげな表情からはあふれんばかりの母性が漂う。最近メキメキ速くなっている彼女の今後に要注目。

- 野木しおり

- トレーナー

- 女子カヤック

- 医学部人間健康科学科

- 大阪 四天王寺高校

文学部らしく、巧みな言葉使いで笑いをもたらす松井。 『日馬さん尊敬してます(笑)』この言葉通りなのでしょうか、日馬に話し方が似ているような気も。おバカメンライダー面白いです。

- 松井大樹

- トレーナー

- カヤック

- 文学部

- 福岡 ラサール高校

晴信のことを松田と呼ぶものはいない。そのせいで、松田と晴信が結びつかない人多数。最近上回生との差を縮めている彼は来シーズン活躍してくれるでしょう。

- 松田晴信

- カナディアン

- 農学部応用生命科学科

- 千葉 渋谷教育学園幕張高校

戦績報告

・第45回京都府カヌー選手権大会(6/28,29)

<シニア>| K1 | 3位 | 木村知貴(理4) |

| K2 | 6位 | 浅岡史哉(工3)・山本和宏(理3) |

| 9位 | 木村知貴・水野耀介(工2) | |

| K4 | 3位 | 木村知貴・馬野貴文(経3)・中西健(工3)・水野耀介 |

| C2 | 7位 | 武田惇弘(理3)・松下涼(経3) |

| C4 | 3位 | 水谷弘樹(経4)・赤尾隆史(経3)・武田惇弘(理3)・上垣慎(工2) |

| 4位 | 西村光史(法3)・日部雄太(理3)・片岡大祐(工2)・森政遼一(法2) | |

| WK1 | 1位 | 江盛咲子(総4) |

| WK2 | 4位 | 江盛咲子・岡本梓(文4) |

| WK4 | 3位 | 江盛咲子・岡本梓・市野智栄(理1)・野木しおり(人健1) |

| JK2 | 5位 | 熊野颯(工1)・松井大樹(文1) |

| JC1 | 3位 | 松田遵(工1) |

| 5位 | 新宅和憲(理1) | |

| 6位 | 松田晴信(農1) | |

| JC2 | 3位 | 松田遵・都倉資弘(農1) |

| 5位 | 新宅和憲・松田晴信 |

・第50回関西学生カヌー選手権大会(8/9~8/12)

・1000m| K1 | 4位 | 木村知貴 |

| 8位 | 水野耀介 |

| K4 | 5位 | 木村知貴・馬野貴文・中西健・水野耀介 |

| C4 | 4位 | 水谷弘樹・赤尾隆史・武田惇弘・上垣慎 |

・第50回全日本学生カヌー選手権大会(8/26~8/31)

<シニア>・1000m

| K2 | 4位 | 木村知貴・水野耀介 |

| K4 | 7位 | 木村知貴・馬野貴文・中西健・水野耀介 |

| C4 | 6位 | 水谷弘樹・赤尾隆史・武田惇弘・上垣慎 |

| K1 relay | 7位 | 木村知貴・水野耀介・馬野貴文・浅岡史哉 |

| C1 relay | 5位 | 赤尾隆史・上垣慎・森政遼一・松下涼 |

| WK4 | 8位 | 江盛咲子・岡本梓・市野智栄・野木しおり |

| WK1 relay | 7位 | 江盛咲子・岡本梓・市野智栄・野木しおり |

| JK1 | 8位 | 熊野颯 |

| JK2 | 5位 | 熊野颯・松井大樹 |

| JC1 | 3位 | 新宅和憲 |

| 7位 | 松田晴信 | |

| 9位 | 都倉資弘 | |

| JC2 | 4位 | 岸宏行(工1)・都倉資弘 |

| JWK2 | 8位 | 市野智栄・野木しおり |

| K1 | 4位 | 水野耀介 |

| 13位 | 木村知貴 | |

| C2 | 10位 | 武田惇弘・松下涼 |

| 15位 | 池下和輝(工4)・上垣慎 |

・第51回関西カヌーレーシング選手権(10/18,19)

| K1 | 6位 | 水野耀介 |

| K2 | 5位 | 浅岡史哉・水野耀介 |

| K4 | 6位 | 浅岡史哉・馬野貴文・山本和宏・松井大樹太 |

| C2 | 5位 | 武田惇弘・松下涼 |

・第4回全日本学生カヌー長距離選手権大会(11/8,9)

K1 15,000m(全13艇)

| 8位 | 日馬優太(農2) |

C1 15,000m(全10艇)

| 8位 | 池端建吾(工2) |

| 10位 | 片岡大祐 |

・第23回Head of the SETA(11/15,16)

K1(全33艇)

| 3位 | 水野耀介 |

| 7位 | 浅岡史哉 |

| 7位 | 中西健 |

| 15位 | 石川翔太(工2) |

C1(全37艇)

| 9位 | 赤尾隆史 |

| 10位 | 上垣慎 |

| 11位 | 武田惇弘 |

| 15位 | 池端建吾 |

WK1(全15艇)

| 9位 | 野木しおり |

| 11位 | 市野智栄 |

K2(全19艇)

| 4位 | 浅岡史哉・日高悠貴(工2) |

| 5位 | 馬野貴文・水野耀介 |

| 7位 | 山本和宏・石川翔太 |

| 9位 | 中西健・梶原章弘(工2) |

| 10位 | 日馬優太・熊野颯 |

C2(全18艇)

| 5位 | 松下涼・片岡大祐 |

| 7位 | 森政遼一・岸宏行 |

| 9位 | 池端建吾・福本陽介 |

WK2(全5艇)

| 3位 | 市野智栄・江盛咲子 |

| 4位 | 野木しおり・岡本梓 |

編集後記

石田編集長から河奴の編集作業を命じられて2年。今回2度目の河奴の編集作業を終えました。

編集を効率よくするため、原稿募集時にWORDの書式を予め指定しましたが、投稿書式を『B5縦の用紙に横書き』のつもりが『B5縦書き』とした為、一部の方から縦書きの原稿をいただきました。また、1ページの行数や1行の文字数までは指定していなかったので、結局いただいた原稿のイメージと若干異なる仕上がりになったものもあります。この場をお借りしてお詫び申し上げます。

それにしても投稿者の皆さんITリテラシーのレベルの高さには驚きました。バージョンの差はあれ、文書はWORD、写真はJPEGフォーマットで投稿いただいたので編集作業はたいへん効率的に行うことができました。

今回はハードコピーでの配布は行わず、PDF形式での配布となるので、これで編集作業は終わったわけですが、次のステップとしてWEB化作業に取り掛かろうと思います。

2015年1月