OB・OG寄稿文

スマートで目先が利いて几帳面負けじ魂これぞ船乗り

熊本 水賴 (OB・OG会名誉会長)

「平成特集」という編集長のお達しですが、カヌー部と関わったのは昭和の時代で、平成に入ると同時に停年となり、直接現役の諸君に接することが少なくなりました。「昭和京大カヌー」から「平成」を飛び越えて「未来京大カヌー」へ伝えるべきこととして真っ先に浮かんだのが「スマートで目先が利いて几帳面負けじ魂これぞ船乗り」でした。

カヌー部創設当時、部長経験など全く無い私にとって、どのような心構えで部員諸君に接すれば良いのか悩みました。悩み抜いた末に辿り着いたのが、カヌーのような小舟艇でも水上に漕ぎ出すときには「船乗り」の心構えを身につけて貰うことだと思い至りました。絶対に水難事故を起こしてはいけない。この心構えを説く、理解して貰うことだと決めました。この言い伝えは、わたしが昭和18年の末、海軍機関学校、Navyのエンジニアの学校に入ったとき、真っ先に先輩教官から諭された心構えでした。彼はこの言葉を板書した上で「これはジョンブルの海賊魂である」と付け加えられました。前大戦の真っ最中です。戦っている相手、敵国である英国海軍の船乗りとしての格言です。船乗りの心構えには昔も今も、洋の東西を問わず、敵も味方も変わりは無い、と懇々と諭されました。カルチャーショック、これほどのショックは2度と味わうことはありませんでした。この体験は昭和最後の頃の西島安則総長も同じく味わっています。機校同期で「海賊魂」は折に触れ語り合ったものです。

創部当時、アメリカのカヤックシングルのトップ、ドナルド・ドッジ君がオンタリオ湖で練習中に亡くなるという事件もあり、この「海賊魂」と共に「板子1枚下は地獄」だ、「シーマンシップ」、「ウオーターマンシップ」だと、ことある毎に諸君に語りかけたのです。昨年末、横須賀にある海上自衛隊第2術科学校、エンジニアの専門コースですが、此処の開設60周年記念式典に招かれ、「スマートで目先が利いて几帳面負けじ魂これぞ船乗り」の正しい由来を紹介しておきました。ところがこれを読売新聞の神奈川版が記事にしたのを寺田賢二君が発見してkayakko@に紹介、直ぐに後藤洋三君が「スマートで目先が利いて几帳面負けじ魂これぞ船乗り」に反応してくれました。皆さんの心にしっかり根付いてくれていると知り嬉しくなりました。

改めて「平成京大カヌー」の諸君、「未来京大カヌー」の諸君、「スマートで目先が利いて几帳面負けじ魂これぞ船乗り」を語り継いで欲しいと望んでいます。

ここにはまた、世界中の船乗りが共有できる哲学があると信じています。

1月15日記

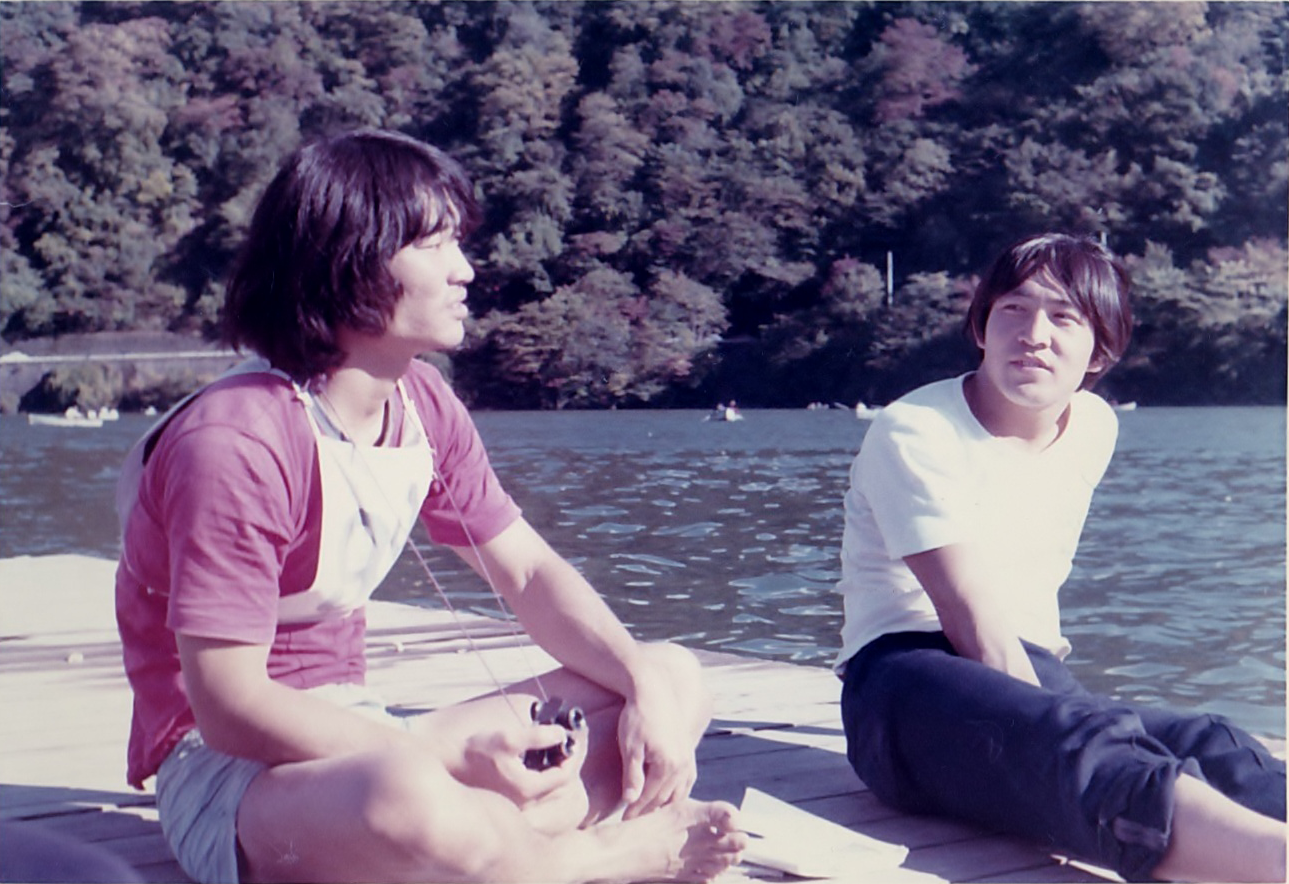

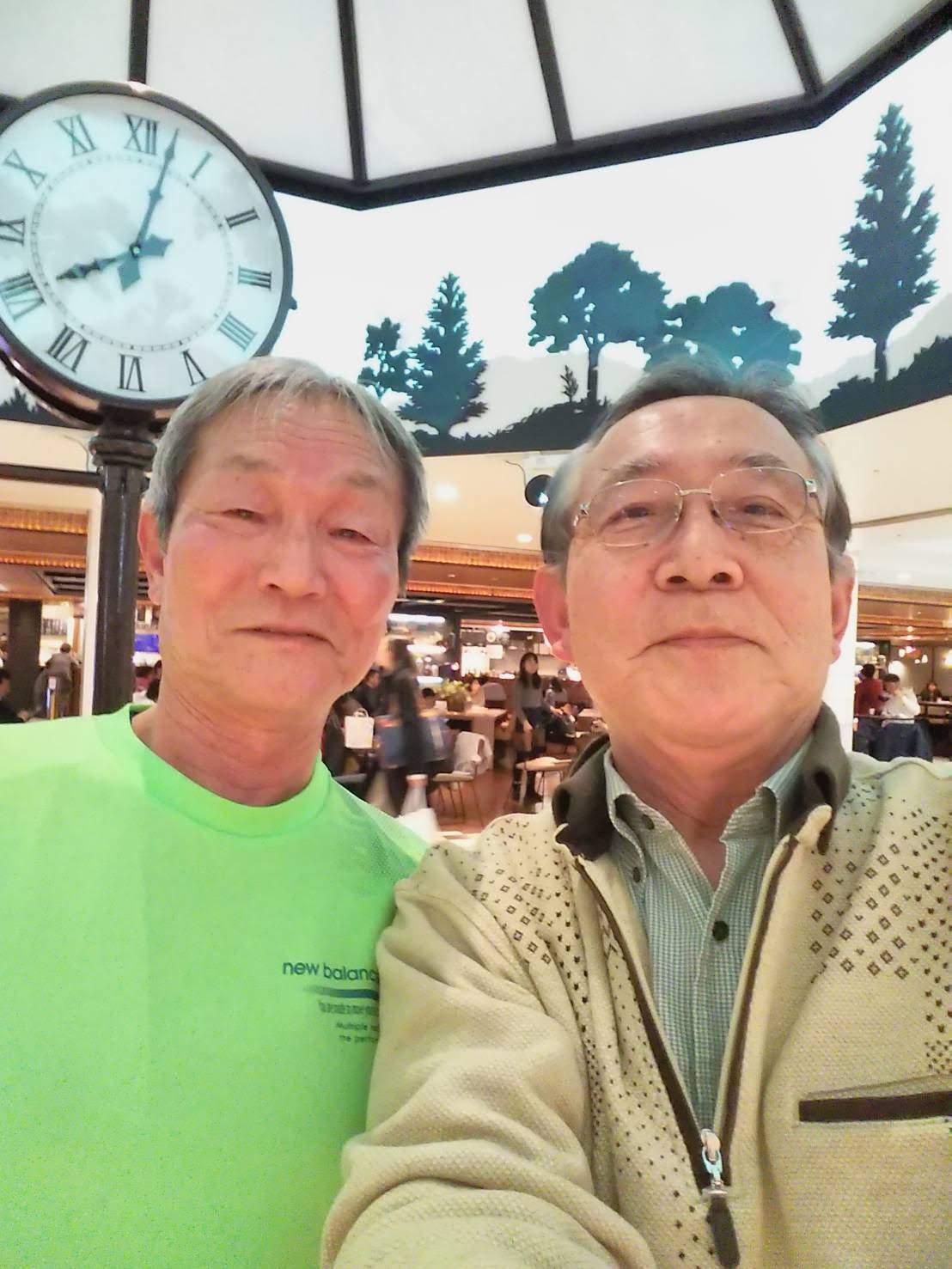

ドンドッジレガッタ記念写真

ドンドッジレガッタ記念写真

1973年9月15日琵琶湖漕艇場にて

OBになってから その2

後藤 洋三(S40卒)

前回は平成20年ごろまでを書いた。平成14年から23年まで河奴は休刊したが、私は初漕会と関東の新年会には欠かさず出席していた。また、この間にOB・OG会の川下りに3回参加している。各回とも、島田君、森君、早川君など、ベテラン諸氏の準備した企画に載ったものである。詳しくは河奴のHPに掲載されているのでそちらを見ていただきたい。以下は私の追想である。

平成15年の熊野川の川下り

往路は大阪から古荘君、桑田君の車に乗せてもらい熊野に向かった。奈良県五條市辺りで山を越え、風光明媚な山間を十津川沿いにひた走る快適ドライブだったが、道中、郵便局だけが目立つ寒村や雨が降ればまた壊れそうな道路修復現場を何度か通り、山間地保全の難しさを目の当たりにした。ともあれ、谷瀬のつり橋で一休みしてさらに走り続け、新宮の河口から熊野川を15kmくらい遡った湯ノ口温泉で、島田君、早川君、森君、袋田君たちと合流。夜は温泉と手料理の宴会だった。

志古の船着き場で記念撮影

志古の船着き場で記念撮影

翌日の熊野川(正しくは北山川)は期待通りの清流で、ベテラン諸氏の段取りよろしく瀞八丁を下った。瀞だからトラブルもなくちょっと物足りない位で終了。その日の内に川湯温泉まで足を延ばし、シーズンには大きな露天風呂になるという河原の脇の小さな露天風呂で疲れを癒した。翌々日の帰路は森君の車で東京まで。終日ハンドルを握っていた森君はさすがに疲れた様子だった。

平成20年の東京都心川巡り

小名木川の扇橋閘門にて

小名木川の扇橋閘門にて

江戸川区の旧中川で乗艇、扇橋閘門を通り、隅田川を横断し、中央区の日本橋川に入って茅場町、日本橋、一ツ橋を経由、水道橋から神田川に入り、お茶の水、秋葉原、浅草橋を経てまた隅田川を横断、旧中川に戻った。多くの橋をくぐったが、高架橋の撤去で今話題の日本橋は川面から見ると気品のある美しい橋だった。お茶の水の聖橋も大きな掘割に調和した見事なアーチである。

お茶の水の辺りにカヌーの船着き場を整備すれば、日本橋川と神田川を周回する都心川巡りレースができる。人里離れたダム湖や吹きさらしの潟湖や埋め立て地先の掘割でレースをやるより、はるかに宣伝効果があるだろう。

平成21年の隅田川下り

レインボー・ブリッジを背に

レインボー・ブリッジを背に

墨田区の向島から出発して約14kmをファルトボートで漕いだ。隅田川を下って勝鬨橋辺りから月島や晴海と呼ばれる埋めた地の間の水路に入った。臨海部開発で高層マンションが建ち始めていたが、水上から見ると1,2階は見えないので、賑わいはわからない。そこを抜けて水門をくぐり広いところへでると川幅は1kmを超えてほとんど海だった。 魚が目の前を飛んでお出迎えしてくれるがシングル艇だったのできつい。レインボーブリッジを遠望し、豊洲の魚市場予定地辺りを通って精魂尽き果てた頃に目的地の「夢の大橋」の袂に着いた。当時67歳、接岸はしたが人の手を借りないとカヌーから尻が抜けない状態だった。ちなみに、この夢の大橋、2020年の東京オリンピックの期間中は聖火の片割れが飾られることになっている。訪れる機会があったら、ここにカヌーで漂着した人達がいたことを思い出してほしい。打ち上げはお台場大江戸温泉・・とかいうスーパー銭湯、ビールが旨かった。

カヌー部部長の交代と部員数のV字回復

少し戻るが、平成15年にカヌー部の部長が藤田先生から青木先生に交代になった。往年の名選手が部長になったので勝手に安堵していたが、青木先生は現役部員が1名まで落ち込んだ時に部の再建を担い、大変苦労されたことと思う。

私は初漕会に毎年参加するが、当時の関西の年長OBは野崎夫妻を除いてほとんど参加しない。河奴を発行していなかったことも響き、この時期、関西OBとの交流に欠けていた。

それでも、平成16年には関西のOB諸氏が中心になって、創部40周年記念したOB・OG会を開催してくれた。そして、平成20年ごろからカヌー部の部員数が信じられない勢いでV字回復した。青木先生の指導と関西OBの支援、そして部活を継続した現役部員や若手OB・OGがいてくれたかであろう、感謝しかない。

河奴の復刊と東日本大震災

平成23年1月に河奴の復刊を果たしたが、この年の3月11日に東日本大震災が発生している。私は一応、地震工学の専門家なので、大震災の勃発が3か月早かったら、河奴の復刊はまた1年遅れたかもしれない。

地震の話に脱線だが、3月11日の地震発生時、私は特任研究員ということで東大本郷の地震研究所の中にいた。大きな揺れが長く続いたから、東海地震が起きたかと思ってすぐにテレビのある部屋に行くと、震源は東北とのこと。集まってきたその筋の専門家達と一緒にテレビのニュースを見ていたが、気象庁が第一報で地震の規模をマグニチュード7.9と発表したこともあって(1時間10分後に8.4、2日後に確定値として地震のエネルギーで30倍以上大きいマグニチュード9.0に上方修正)、地震直後にあれだけの規模の被害を推測した者はいなかった。そもそも、東北の沿岸でマグニチュード7.9の地震が発生したとして、東京であれだけ揺れたのは何か変なのだが、思い込みと計器頼りは恐ろしい。当時の気象庁のマグニチュード速報システムは8.0位で飽和してしまい、それより大きくなると速報できなかったのである。

私はというと、しばらくして帰宅しようと地下鉄の改札口まで行って「止まっています、復旧の目途はたっていません」と言われて、あっそう!だった。では帰宅難民を実体験しみようと、3時間近く歩いて自宅まで帰った。死者が2万人近くになり、原発が重大事故を起こしているのを知ったのはそれからである。

地震の話の落ちはここから。

私は2001年の日本地震工学会(知名度が高い地震学会とは別組織)の創設にかかわった関係から田町にある学会の事務局には知られた存在。平成24年頃の事務局長は中年の女性で、何かを頼んだ時に、突然「後藤さんは京大カヌー部OB・OG会の会長さんですね」とおっしゃる。エー何で知っているのと聞いたら、娘さんが京大在学中でカヌー部のマネージャーをしている、雰囲気の良いクラブで気に入っているらしい、河奴を見せてもらって私の名前に気付いた、ということであった。ビックラポンである。

この事務局長さん、退職されて昨年5月に学会から功労賞を受賞された。パーティーの席で、娘さんはどうされていますかとお伺いしたところ、カヌー部関係者と結婚するとのこと、また一組誕生である。おめでとう!と申し上げた。

創部50周年祝賀会の準備

平成23年に河奴を復刊した際、2年後に創部50周年の祝賀会を開催し、それを機に会長も河奴も後任に託そうと心に決めていた。そこで、平成24年の河奴で50周年祝賀会の開催を提案し、準備会を立ち上げるべく有志を募った。私には東日本大震災の余波がまだあって実行が遅れてしまったが、1回目の準備会を同年12月8日、阪急三番街の中華料理店チンミンで開催した。出席者は 後藤と野崎、清野、西村、宮川、村田(弘)、大西、水嶋の各氏、在学OBの黒河、海野の両君、そして現役から伊藤君の11名だった。その場で翌年9月の連休日開催、会場は京大百周年時計台記念館を第1候補と決めた。宮川君が打ち合わせ中にスマホで予約が取れることを確認してくれた。

その後の準備の様子は次回で。

2019年初漕ぎでの記念撮影

2019年初漕ぎでの記念撮影

近況報告

西村光一(OB・OG会会長 S50卒)

1971年ドンドッジのスタート

1971年ドンドッジのスタート

最近は現役部員たちと出会うのは、「ドンドッジレガッタ」と「初漕ぎ」くらいです。京都府選手権は琵琶湖で行われますが、関西インカレは音水湖(兵庫県宍粟市)で行われるようになって、足が遠のいています。しかしこの「ドンドッジレガッタ」と「初漕ぎ」は、カヌー部の創生期から50年以上続いており、京大カヌー部のアイデンティティといえるものです。

1975年初漕ぎ

1975年初漕ぎ

またレガッタ観戦とは違いOB・OGと現役部員との交流の機会にもなっております。現在のカヌー部は私の現役時代と同じくらいの30人近い部員がおり、艇もカヤック、カナディアンともに充実しており、体育会のクラブとして申し分ない存在といえましょう。10年程前のクラブの危機が嘘のようです。もちろん現在のカヌー部があるのは、現役部員そして今やOB・OGになった部員の努力のたまものです。そして最近ではOB・OG会の経済的援助も大きな役割を果たしているところです。これからもその援助を続けていくべきだと考えています。

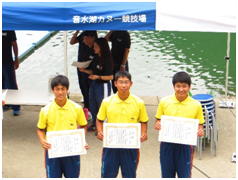

1971年11月相模湖にて

1971年11月相模湖にて

当会の組織に関しては、会員規定のあいまいさやそれに関連した会費についていろんな意見はあるとは思います。しかし会費に関してはほとんどすべてカヌー部に対する経済的援助に支出されています。損得を基準とする集団の一員として活躍している現役OB・OGの皆さん、知性の劣化が進みこの社会の上部構造のシステムの崩壊を嘆くベテランOB・OGの皆さん、ここでふと青春の一時期を仲間たちとカヌーを浮かべた琵琶湖に思いを馳せてください。

あの時と同じ風景の中で今も若者たちがカヌーを浮かべています。損得を超えた何かを感じませんか。 2019年1月大阪にて

2019年1月大阪にて

最後に私のトリヴィアな話題を一つ。先日、私の次のキャプテンであった宮本達君と大阪で久しぶりに出会いました。昔話や現況などを肴にメガハイボールを傾け楽しいひと時を過ごしました。また健康と美容に関してのレクチャーも受けることができました。実は彼は医学博士なのです。ところでその時話題になったのですが、それは当時の京大入試の国語の設問で「夏目漱石について述べよ」という大問のことです。私は自分の入試の前年1967年の出題であると主張しましたが、彼は68年の出題であるとの主張でした。この件に関して先輩そして同輩の方の証言をいただければと思っています。それから二人にとって半世紀近い月日がいかほどだったか、それを示す証拠写真を添付しておきます。この写真で分かるように当時の彼はジョンレノンを思わせるような顔をしていました。これはビートルズファンの私だけの印象かもしれませんが。ほんとにトリヴィアな話になってしましました。

1971年11月相模湖インカレ

1971年11月相模湖インカレ

乗っている艇は今や野積みのランサーⅡです。

テクノロジーで克服するランニング嫌い

―フルマラソン4時間切り達成記―

小松雄爾(H1卒)

テクノロジー1:足サイズ3D測定若い頃、ランニングは好きではなかった。中高で水泳部だった筆者は、夏の暑いなか他の運動部員が走っているのを見て気の毒に思っていた。京大カヌー部は暑いあいだは走ることはなく、夏のランニングは合宿中の早朝石山寺ランだけで、これはこれで爽快だった。

ランニングが好きでなかったもう一つの理由は、上達への工夫の結果が見えにくかったこと、だった。道路や河川敷を走っていても、いま自分が走ってる速度はいくらかなど、あの頃は知る手段がなかった。

それでもカヌー部現役時代は、シーズンオフのランニング練習はマジメだった。11月祭の駅伝も参加した。仲間と一緒だったからだろう。それでも、膝や足首をときどき痛めていた。

カヌー部引退後は、ランニングとはほぼ無縁だった。会社の水泳部に入ってマスターズ大会に出場したり、オランダでスピードスケートを習ったり、カヤックを買って運河を漕ぎ回ったりと、運動嫌いではないのだが、ランニングをしようとは決して思わなかった。

平成23年頃から、フェイスブックが流行りはじめ、筆者の高校同期生のあいだでも交流が増えはじめた。その中で、ロングのトライアスロン(水泳約4キロ+自転車約200キロ+フルマラソン)に定期的に出場している同期生が少なくとも3人、フルマラソン完走経験者は陸上部出身者以外でも10人以上、一部の東京在住者は月一回集まって皇居外周を走っていることも知った。ランニングへの興味が、ちょっと頭をもたげた。

中でも、同級生トライアスリートの一人がネット上に書いた、靴選びのコツを読んで、ふと思い出した。学生時代、靴に金をかけていなかった。適当に買った安売りの靴で走っていた。膝や足首をときどき痛めていたのはそのためか。いまならランニング専用靴を買うくらいのカネはある。怪我の防止にもなるだろう。

平成24年夏の帰国時、上記の彼からのアドバイスで、大阪梅田のスポーツ店で足サイズを3D測定し、自分がかなりの扁平足であること、革靴より大きい数字を選ぶべきであることなどを知った。早速自分の足サイズに合うものを買った。

テクノロジー2:スマートフォン

靴を買った日の日没後、滞在先近辺の住宅街を、暑い中走った。20数年ぶりのランニングは、ほんの5キロでも大変だった。それでも昔と違うのは、スマートフォンのGPSで、自分が累計何キロ走ったか、平均時速何キロだったかが簡単にわかること。そして、知らない道を適当に走ってみても、地図を頼りに必ず戻ってこれることだ。

カヤックに座って漕いでいては見えない

カヤックに座って漕いでいては見えない

堤防の向こうのチューリップ畑

オランダに戻って、週に1、2回走り続けることで、長い距離を走るのに慣れてきたが、何より、これまで立ち寄ることがなかった地元アルクマールの町の様々な通りを抜けたり、運河沿いをカヤックより高い視点で眺められるのは発見だった。カヤックと違って強風時や日没後でも気軽に走れる上、何より、カヤックの座位からは決して見えなかった堤防の向こう側のチューリップ畑を見ながら走れるのだ。

走りながら聞いている

走りながら聞いている

ポッドキャストの一覧

走り始めた頃は、2年落ちの格安スマートフォンを使っていた。カヤック航跡の記録にはこれでも不便はなかったが、最新のランニング用アプリは古い格安スマホでは動かなかった。最新アプリは便利らしいとの噂を聞きつけ、その年の11月に新機種に変更、最新アプリも有料版を導入した。

アプリの機能で一番重宝しているのは、直前約2分間の平均時速を声で知らせてくれること。スマホ本体はウェストポーチに突っ込み、イヤホンで英語のポッドキャストを聞きながら走っているが、500m走るごとに累計走行距離と直前の時速が通知される。これで「上達への工夫の結果」がモニターできるようになった。

もう一つの便利なところは、過去のトレーニング記録がアプリ業者のクラウド上に全て残っていること。いまこれを書きながら参照しているが、走り出して9ヶ月目には、すでに一度に20キロ以上走れるようになっていた。

テクノロジー3:ランニングウェア

オランダ在住中は、冬は専らスケート、ランニングは3月から10月だけだった。それでも3月の気温は10℃、防寒対策が必要だ。スケートで愛用しているタイツ(90%ポリエステル+10%ポリウレタン)を走るときにも着た。このタイツ、特に高級品ではないが、防寒性は非常に優秀で、氷点下の日にこれ一枚でスケートしても寒くない。一方で発汗による水分は効率的に放散されていて、20℃を多少超えるくらいでも汗があまり滞留しない。

ナイロン100%のウィン

ナイロン100%のウィン

ドブレーカーと、90%

ポリエステル+10%ポ

リウレタンのタイツ

ウィンドブレーカーは、平成27年冬に、身体にフィットするナイロン100%のものを新調した。防風性能・発汗性能ともに良好である。走り始めて体温が上がれば 前チャックを下げ、向かい風が強ければ上げる。長距離ラン中の体温や外気温の変化にも対応可能だ。これにニット帽と厚手の手袋を組み合わせれば、零度近い日でも外を走れる。

ランニングシャツはポリエステル100%のものがよい。かつては手持ちの綿100%のシャツを、半袖長袖問わず適当に着回していた。綿のシャツは汗がいつまでも滞るのだが、当時はかいた汗がシャツに残るのは当たり前に許容していた。初めてポリエステルの長袖シャツを試してみたのは平成29年の秋だったが、汗の放散性能が綿よりずっと高いのに驚いた。滞った汗の気化による体温低下がずいぶん緩和された。

ネットで調べてみると、ランニング用シャツは長袖も半袖もポリエステル100%が標準で、筆者が無知なだけだった。早速半袖シャツもランニング専用にポリエステル100%のものを揃えた。平成30年夏のランニングは、前よりずっと快適になった。

実践1:ハーフマラソン1回め参戦(平成29年1月)

平成27年6月にオランダから帰国(逆単身赴任。平成29年版河奴を参照)した筆者は、その年8月から転勤で川崎市在住となった。ついに高校同期生たちの「月イチ皇居ラン」の仲間入りである。気象庁前交差点から左回り二周で合計10キロ。最初の1-2キロは仲間と喋りながら、その後は真剣にスピードラン。仲間の存在と、他人ながらも同好の皇居ランナー達、調子が悪ければ一周でやめられる安心感によって、ふだんの一人ランでは出せないスピードが可能になる。そして毎度の打ち上げ飲み会。ランに参加していない同期生も加わって毎月ミニ同窓会である。

何度も皇居ランの集まりを重ねるうち、マラソンベスト3時間15分の同期ツワモノから、フルマラソン参加を薦められた。走るのは楽しくなったもののフルマラソン参加までの興味はなかったのだが、このツワモノが他の皇居ランのメンバーも募り、打ち上げ会もアレンジし、「まずはハーフだけでも出てみろや」ということで、仲間7人で平成29年1月の千葉ハーフマラソンに参加することになった。

仲間のほとんどがレースに何度も参加しているベテラン達、初レースの筆者に、レースの心得やら実際的なこと(荷物置き場やトイレなど)やらを教えてくれるので心強い。「絶対に2時間切れる」とのツワモノの忠告も聞かずに2時間30分でエントリーしたためスタート位置を後方に指定され、群衆を抜きながら走るのに苦労したが、天候と走りやすいコースのおかげで1時間53分で走りきれた。

初ハーフマラソンの結果には満足していたが、まだもっとやれるような気がした。レース参加のイロハも経験できたことや、打ち上げ会での上記ツワモノの強い薦めもあり、フルマラソン参加への色気が湧いてきた。その年の秋の横浜マラソンの抽選に応募することとした。

テクノロジー4:心拍計・GPS装備のスマートウォッチ

初マラソン参加に向けて、ランニング中の心拍数が気になり始めた。手首装着型心拍計の精度は昨今かなり信頼できるらしい。そこでお試しとして、海外出張で貯まったマイルをネット通販ポイントに付け替えて、GPS機能もついた心拍計付きスマートウォッチを買った。

心拍数を意識するとトレーニングへの工夫が増えた。身体が温まるまでの心拍の変化、その日の調子の良し悪し、上り坂や下り坂、限界近くまでの追い込みなど、心拍数を目安にすると自分のその日の調子が測れる。

その効果は月イチ皇居ランに現れた。気象庁前からは緩い上り坂、竹橋を越えて代官町の首都高ICまでが少しキツめの上り坂、半蔵門から桜田門までが下り坂である。上り坂でスピードを保ちつつ心拍数を限界近くまで上げ、下り坂ではスピードを上げつつ心拍数を下げる。以前と違って、心拍数やスピードのメリハリがつけられるようになり、スピードも大きく向上した。

自宅周辺でも、それまで川沿いの平坦な道を走ることが主だったが、近所にある、吉田山と同規模の小山をコースに取り入れ、上りの心拍数と下りのスピードを上げるトレーニングに取り組んだ。

実践2:初フルマラソン(平成30年3月)

平成29年10月の横浜マラソンと30年2月の東京マラソンは、残念ながら抽選で漏れてしまったが(※この年の横浜マラソンは台風接近で中止になった)、3月下旬に千葉県佐倉市で開催される、40年近い歴史のあるマラソン大会が抽選なしで参加できることを知り、思い切ってエントリーした。

初レースだった千葉ハーフマラソンは、仲間と一緒、しかも打ち上げ会目当てで出場したが、初マラソンの佐倉は、仲間は誰も誘わず誘われず、当然打ち上げ会もない。かつて一人でランニングすることを嫌っていた自分が、ずいぶんな心境の変化である。とはいえ、42キロは未知の領域、本当に走れるかどうかは不安だらけである。仲間のフルマラソン経験者達が、筆者の練習量なら大丈夫と押してくれた太鼓判を信じるより他ない。

前哨戦として、前年と同様1月の千葉ハーフマラソンに参加した。前回の1時間53分でエントリーしたが、それでも序盤の混雑の中、かなりの人数を抜いて前に出る必要があった。スマートウォッチでモニターした心拍数はいつもよりずっと高かったが、21キロはそれほど長く感じなかった。気温が低かったので給水は全てスキップし、結果1時間40分10秒。惜しくも100分は切れなかったが、満足感はあった。

2月から3月上旬の週末は、一回あたり30―35キロの長距離を走る練習を重ねた。ただ、寒い季節で長時間屋外にいると身体も冷えるので、35キロを超える距離には挑戦できなかった。

大会当日の3月25日は快晴、風は多少あるものの、スタート時の気温は13℃、最高気温が20℃近くまで上がる予報だった。それまでずっと寒い中で練習していたので、何を着て走るべきかいろいろ悩んだ。結果、長袖シャツ1枚といつものタイツ、そして普段走る時に全く使ってなかった野球帽(千葉ハーフマラソンの参加賞)をかぶった。

スタート時の心拍数はいつもよりかなり高かった。2キロも走ると混雑もだいぶマシになってきて、身体も温まってきたのでスピードが出るようになった。練習よりかなり速いスピードになったが、身体が気持ちよく動くので、そのまま成り行きで進んだ。

佐倉マラソンをツラそうにゴ

佐倉マラソンをツラそうにゴ

ールする筆者。長袖シャツと

帽子のせいで汗をかき過ぎた

30キロの通過タイムは、そのままのペースでゴールすれば3時間45分が切れそうだった。しかし、31キロを過ぎた辺りから、足が前に出づらくなり、同じペースが保てなくなった。33キロ以降は、なんとか走り続けようとペースを落として食いしばったが、ついに36キロ、脚が痙攣して完全に立ち止まってしまった。何度か走行再開を試みたが、両脚ともこれ以上走ることを拒否するような反応を見せた。ただ、ゆっくりなら歩けたので、目標をゴール到達に切り替えて、残りの距離をとにかく歩いた。

残りの0.5キロ、どうにか格好だけでも走ることができたが、ゴールタイムはネットで4時間11分57秒。反省点が多々ある初マラソンだった。

そしてサイエンス:熊本先生の運動理論

初マラソンの結果を仲間に報告すると、指摘されたのは、汗のかき過ぎによるナトリウム不足ではないか、とのこと。春の好天のもと、厚着が過ぎたのだろう。レース中のトイレのタイムロスがどの程度なのか想像できなかったので、尿意を遠ざける目的で長袖を選んだが、走ってみてわかったのは、トイレの数はじゅうぶん多く、レース後半はほとんど並ばずトイレが使えそうなこと。薄着で走ってトイレ一回ぐらいは勘定に入れておくべきなのだ。さらに、タイツの内側の綿の下着が汗溜まりになってしまい、せっかくの汗放散効果が阻害されているようだった。それ以来、下着を履かずにダイレクトにタイツを履くようにした。

また、給水所での紙コップ入の飲料は、立ち止まって飲み干すべきだった。走りながら紙コップから飲もうとしても、半分以上がこぼれてしまう。立ち止まって飲み干すタイムロスは短い。必要な水分を確実に補給するメリットを優先すべきなのだ。

意外なアドバイスとして、塩飴を舐めながら走るとよい、というのがあった。発汗で失うナトリウムを確実に補給してくれる上、血糖値も保ってくれる。

そしてランニングフォームの改造である。

5月の中旬から、股関節の筋肉が痛むようになった。十日やそこらで治まるだろうと高をくくっていたが、一向に治らない。整形外科で診てもらったが、骨には異状なし、いいトシして走りすぎですよ、と諭された。なんだか納得がいかないが、いつまで経っても治らない。不本意ながら走る距離や頻度を減らして様子を見るものの、なかなか治る気配が見られない。その様子をフェイスブックにブツブツと零していたところ、予防フィットネスの店舗経営に関わっている高校水泳部の元コーチが、8月のOB・OG会で、走る姿勢、歩く姿勢、普段の姿勢についてアドバイスしてくれた。

筆者の姿勢は腰が後ろに引き気味、というのが元コーチの診立て。それで股関節の筋肉が常に軽い緊張状態で、歩くときも走る時も、脚を前に運ぶのにこの筋肉を使っているようなのだ。普段の立ち姿勢で、腰を前に張り出すことを意識して、歩いたり走ったりしてみるとよいのでは、こんなアドバイスを受けた。

「腰を意識して前に張り出す姿勢」、しばらく実践してみた。すると、歩くときも走るときも、片側の脚を前に運ぼうとすると、股関節の前面が弓のようにしなり、その勢いで自然と脚が前に出るのだ。実際に走ってみると、長距離が楽になったような気がするのだ。股関節はまだ少し痛んだが、初マラソン前のように一度に走る距離を少しずつ伸ばしていくと、いつのまにか、以前は壁を感じていた30キロを苦に思わなくなり、関門だった35キロも楽々超えられた。フルマラソン3週前には40キロ、2週前には43キロを一度に走ったが、まだ余力が感じられた。そしていつの間にか、股関節の痛みもほぼ寛解していた。

結局のところ、以前のフォームでは、股関節の筋肉がムダに働いて、力を吸収していた上に自らも痛めてしまっていたのだろう。股関節筋のような小さな筋肉には仕事をさせず、大腿筋や広背筋などの大きな筋肉だけに仕事をさせておけばよいという、大学時代に教わった熊本先生の運動理論と根本は同じだったのだ。21世紀の様々なテクノロジーでランニング嫌いを克服してきたが、ついにたどり着いたのは、レーシングカヌーを通して学んだ身体運動のためのサイエンスだったのである。

実践3:2回めフルマラソン(平成30年11月)

11月25日、つくばの空は快晴だった。この日開催のつくばマラソンは記録の出やすいレースとして有名で、出場希望者抽選はないものの、申込み開始後数時間で出場枠が埋まる人気のマラソンだ。筆者は早くからこのレースに照準を定め、一般参加者募集に先立って申し込みができる「ふるさと納税枠」を使って出場権を確保した。

当日のつくばの朝は初マラソンの佐倉より2度低い11℃、同じ長袖シャツとタイツ、帽子と綿の下着は着用せず、顔の汗拭き用のハンドタオルを握って走った。ウェストポーチにはたくさんの塩飴、たすき掛けにしたキャリングベルトにはカロリーゼリーを携えた。前2回のレースでは集中のためイヤホン無しで走ったが、今回はいつもの練習と同じ環境で平常心を保つため、あえてイヤホンでポッドキャストを聞きながら走った。

スタート時での心拍数は、平常時より高かったが、初マラソンのときより低かった。周囲に引っ張られ気味の最初の数キロ、心拍数が上がりすぎないよう注意しながらラップを刻んだ。

つくばマラソンを満足気

つくばマラソンを満足気

にゴールする筆者

正午を過ぎると快晴のため気温は上がったが、給水は立ち止まって飲み干し、塩飴を常に舐めながら、補給食もなるべく受け取り、カロリーゼリーも数度に分けて飲み干した。トイレは20キロ手前で一回、ロスタイムは約1分だった。初マラソンでの失敗の教訓を活かした。

最後まで歩くことなく、タイムはネットで3時間57分10秒。5キロ約28分のイーブンペースを保つことができた。

むすび:平成の終わりに

筆者は大学生活での平成は最後の3ヶ月だけだったので、ランニングを含めたカヌー部現役の活動は昭和時代だけだった。平成のあいだはずっとランニングから離れていた自分が、24年の夏に走り始め、平成後期のテクノロジーを駆使して、2回目のマラソンで4時間切りを達成することができた。

しかし、まだ平成は終わらない。次の3月の佐倉マラソンに再挑戦予定なので、筆者の平成のマラソンは、あともう一回ある。

ポルトガルまで世界選手権の観戦に行ってきました

小山泰弘(S61卒)

6年前の河奴以来毎年書かせていただいていますが、その間東京国体(2013)のレース観戦を皮切りにA級審判員の資格を取って和歌山国体(2015)の決勝審判員をしたり、茨城国体(2019)のリハーサル大会で発艇員をしたりして、このほどJ級審判員の資格をいただきました。最初のうちは2020年のオリンピックで審判ができたら面白いだろうという思いも実はあったりしたものの、どうやらオリンピック審判になるには国際カヌー連盟の資格を取ってからアジア選手権などの地域大会で4年間以上の経験を積まないといけないそうなので、それはあきらめることにして、ともかくボランティアの登録をして講習会に出たりしています。おかげで昔懐かしい他大学のOB・OGの方にもずいぶんお会いする機会が増えました。そんな中、ふと思いたって夏休みの旅行も兼ねてポルトガルの世界選手権を観てくることにしました。

駐車場入口の立派なゲート

駐車場入口の立派なゲート

スペインなど各国から大勢の観客

スペインなど各国から大勢の観客

世界選手権は、戸田まで海外派遣選手選考会に遠征したりしたことはあったものの、これまで実際に見に行こうとも思わなかったことは不覚でした。今回の大会には日本からパラカヌー代表も含めて15人の選手と、2名の審判が参加しています。会場はポルトガルの首都リスボンから170kmほど北にあるモンテモール=オ=ベーリョという町。世界遺産になっているコインブラが最寄りの都市で、そこに宿泊しながらレンタカーで会場まで往復して5日間のうち最後の2日間だけ観戦することにしました。コースはカヌーとボートの国際大会が開催できるように整備されており、大きな中継用スクリーンやフリーのWi-fiサービスなど観客への配慮も行き届いていました。レースの結果や組み合わせはすぐにネットにアップロードされ、生中継もネットのストリーミングで見ることができるようになっていたので、実際に現地に行かなくても実は自宅からもゆっくりと観戦できます。ただ、やはり現地でしか味わえない興奮を間近で体感できたので、遠路はるばる行ってきただけの甲斐はありました。

着ぐるみのマスコットも活躍

着ぐるみのマスコットも活躍

大きなスクリーンで実況中継

大きなスクリーンで実況中継

撮影用ドローン

撮影用ドローン

ワイヤーで自在に動くカメラ

ワイヤーで自在に動くカメラ

カメラを屋根に積んだ撮影車

カメラを屋根に積んだ撮影車

発艇塔と発艇員移動用のカート

発艇塔と発艇員移動用のカート

レースはさすがにハイレベルな戦いで、日本国内ではトップクラスの選手でもなかなか 決勝に進むことができません。C2 200mで籔・橋本組が唯一A決勝に進出して8位入賞を果たしました。パラカヌーでは瀬立選手が女子VL-1 200mのクラスで1位でしたが、参加艇数が1だったため、参考レースのような扱いになったようです。国別の成績では7つの金メダルを獲得したドイツがトップ、ハンガリーが金メダル6つ、ロシア、ベラルーシ、カナダがそれぞれ金メダル3つで続きました。地元のポルトガルは、ロンドンオリンピック銀メダリストのピメンタ選手がK-1の1000mと5000mの2種目で金メダルを取得し、観客の期待に応えていました。

200mレースのスタート

200mレースのスタート

女子K-1 200m優勝はロンドンとリオ2連覇中のキャリントン選手

女子K-1 200m優勝はロンドンとリオ2連覇中のキャリントン選手

男子K-1 1000mは開催国のピメンタ選手が優勝

男子K-1 1000mは開催国のピメンタ選手が優勝

この世界選手権のあと、同じくポルトガルで開催されたカヌーマラソン世界選手権では、わが京大カヌー部から2人の代表選手が出場するという快挙を成し遂げてくれました。本当ならそちらのほうも観戦に行きたかったところでしたが、こちらもネット中継がされていたので、日本から観戦しました。2019年には東京オリンピックのテストイベントがいよいよ完成する海の森水上競技場で開催される予定だそうです。おそらく、世界トップレベルの選手が下見を兼ねて参加することになるようで、ボランティアとして参加したいと思っているところです。

カナディアンに囲まれて③

―若い時の苦労はよく選んで買え―

肥後 英志郎(H22卒)

短いキャッチコピーには裏がある。俳句を始めとして短い言葉にメッセージを込めてきた日本の文化は素晴らしい。だが、私は先人たちに言いたい。ことわざはもっと慎重に作られるべきではなかったか、と。

「若い時の苦労は買ってでもしろ」

誰もが聞いたことのあることわざである。若かった私はこのことわざを真に受けて苦労を買ってしまった。海外留学という苦行の日々を買ってしまったのである。

あまりにも長かった。2012年に修士課程を卒業し、カナダに渡った。英語が絶望的にできなかった私が研究者を目指すにあたり選んだウルトラCは博士課程での海外留学だった。紆余曲折を経て2018年、私はようやく博士号を勝ち取った。実に6年という歳月を費やしてしまったのだ。

ただ、実は長いことよりもその質が問題だった。私はそのほとんどの時間を教授との関係修繕のために使ってしまった。出だしがまずかった。博士課程になっても学生気分が抜けなかった私は、安易に教えを乞い、出来ない学生という評価を教授に下されしまった。教授にとっても新しい分野だった研究内容を信頼のない中で進めていくとどうなるか。それは地獄のような日々だった。

教授とは変な生き物である。自分が一番賢いという確信をもって生きている。少なくとも私の指導教官はそうであった。私が何を研究成果として持って行っても、「いや、こうなるはずだ」と自分流の解釈で意見を言い聞く耳を持たない。教科書を元に簡単な成果を出しても「よくわからん」と言われる。終いには定評のある教科書にもケチをつけだす。もうお手上げである。

純粋な研究に使った何倍もの時間を、教授の説得に費やした。得られたものはたくさんある。だが費用対効果で考えるとどうか。私の20代後半は、一人の人間との関係をこじれさせ続けながら紐解いていく作業に使われた。しなくてもいい苦労だったと思う。

私にことわざを改訂する権限があるのならこうしたい。

「若い時の苦労はよく選んで買え」

世の中全く無駄な経験というのはないのかもしれないが、お買い得な苦労もあるはずだ。少なくとも苦労の衝動買いは避けるように注意を促すべきだ。

今号は平成特集ということで、最後に無理やりそれらしくまとめてみようと思う。カナダはおおよそ個人主義の国である。そこに集団の団結という概念はなく、利害の一致による協力の重ね合わせしかない。カナディアンに囲まれていると、そんな味気のない一面が見えてくる。平成史と重なる私の人生を振り返ってみると、カヌー部時代が最も楽しかったことに気が付く。カヌー部で過ごした濃密な経験は、その対比によりますます彩り豊かで温かいものとして思い起こされる。「昭和らしい」平成のカヌー部の温かい雰囲気は、次の時代にも変わらず受け継がれていって欲しい。私は流れ着いた異国の地で、個人主義の砂漠の中をもう少しさまよってみようと思う。

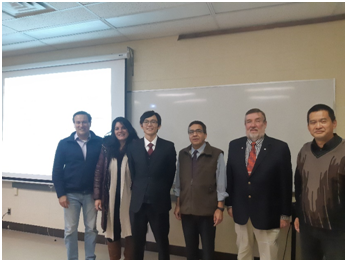

公聴会を終えて指導教官らと共に

公聴会を終えて指導教官らと共に

東京マラソン

岡部 哲郎(S52卒)

2018年2月25日東京マラソンに参加しました。

完走するより当選する方が10倍むずかしいと言われている大会に、フルマラソンの距離を走った事のない私が初めて応募していきなりの当選ですから、皆に凄いと言われました。

大変嬉しかったので、昨年の年賀状はそのコースマップとしました。

このレースは参加者36,000人で、東京都庁前から日本橋、浅草折り返し、門仲折り返し、銀座、日比谷、品川折返し、大手町というコースです。

都心を走るので、沿道全て応援の人が途切れることなく、途中エイドの果物やお菓子、最後のほうはエアサロンパスを手にした方たちが、ランナーをサポートしてくれます。 各所に救護ステーションがあり、またチャリンコに乗った救助のお兄さんお姉さんも途中途中にいるなど万全の体制です。

そして私は、すべての皆さんのお世話になることになってしまいました。

レースに応募することになったのは、7年ほど前から会社の若い仲間に交じって皇居外周などを走るようになり、いずれはフルマラソンにチャレンジというのが起こりです。ハーフしか走った経験のない私でしたが、事前にこのコースをスタートから30km、ゴールから30kmの2回に分けて試走しました。あとは気力でいけるとふんで臨みました。

当日は、ランの仲間たちが登り旗をもって、途中地下鉄利用で移動しながら応援してくれました。

作戦では前半ペースを抑えて走る予定でしたが、天候にも恵まれ笑顔で快走してしまいました。(写真の23539が私)

結果、練習で経験した30kmを過ぎたあたりで両足共つりはじめ、100mごとにエアサロンパスをもって手を振っている方のところへ寄ってはお世話になり、最後は道路の真ん中にへたり込んでしまいました。そして、救助のお兄さんに寒さ除けのアルミシートでくるんでもらい、丸一時間足をマッサージしてもらう破目になりました。

応援者はネットでランナーがどのチェックポイントを通過したかが分かる仕組みになっているので、予定の場所で待ち構えていた仲間は、私が現れないので「おかしい、おかしい」と話していたようです。足の痛みがすこし和らいだ私はそのことに気づき、「かくかくしかじかなので、先に飲み会始めてて。」と電話し、救護ステーション目指してアルミシートにくるまりながら歩き始めました。

すると沿道の人たちの「とぼとぼ歩くんじゃねーよ。」という罵声が聞こえ、冗談じゃないと思っていたのですが、それは40kmの最終ゲートがしばらく前にあり、2,3分後には足切りタイムとなる状況での応援だったのです。

最後の3人でゲートを通過した私は、丸の内のオフィス街の道を痙攣が再発しないように怖々と、歩くより遅いスピードだが走る振りしてゴールを目指し、制限時間ぎりぎりで完走することができました。つりそうなのは足だけで、他は余裕があったので、笑顔でのフィニッシュです。(写真はアルミシートにくるまった私)

何がよかったかと言われれば、「岡部さん来たら、何と言って慰めればいいんだろう。」とそれぞれに悩みながら飲み会の席で待っていた仲間に、首から完走賞のメダルを下げた姿を見せられたことが何よりです。ほっとした皆の顔をみて、気づかいさせて申し訳なかったと思いました。

実は、妻も別口で応援に来てくれていて、途中手を振ってくれていたのですが、最後はなかなか現れないので、「待っても来ないから先帰るね。せっかく当選したのだから、ちゃんとゴールしてね。」とほんとに見捨て帰ってしまいました。それも、完走できた要因だったかとも思います。(笑)

記録証:TOKYO MARATHON 2018 マラソン男子60歳~64歳 1,449位/1,453人中

(後ろは4人だけか・・・)

北摂に住んで~「平成」は私の二毛作時代

野崎 京子(S41医学部卒業)

(旧姓 堀江)

大学卒業後、しばらく京都に住んでいた。その後は何回か転居したが、いわゆる北摂地域にずっと住んでいる。京都や滋賀から少し遠くなったが、正月の初漕ぎにはほぼ毎年50年間近く出席してきた。自宅近くには大きな河は無いので、琵琶湖・瀬田川の景色にはいつも感動していた。しかしこの2・3年は自動車の運転も電車・徒歩での異動もままならず、ご無沙汰している。

さて北摂とは

「北摂」といってもなじみが薄いかもしれないが、律令時代の摂津国北部に由来する地域名称で、一般的には現在の大阪府北部を指すが、兵庫県南東部内陸の阪神北地域なども含めることが多い。

私はその北摂の大阪府豊中市に住んでいる。ここで4人の子供を育て、大阪市内の病院で60歳まで勤務医をしてきた。その後、この地で開業して20年余りが過ぎた。現在も心療内科外来と在宅医療の仕事をしている。

その合間に医療関係の新聞の編集のお手伝いをしている関係で、最近、摂を流れる淀川水系の一級河川「猪名川」流域の文化スポットを訪ねる機会があった。「川」「河」と聞いただけで親近感がわくのは、なにも私ばかりではないだろう。

流域の一部にある「伊丹スカイパーク」という名の公園と、その敷地内にある「岩屋遺跡」は、「空港を望む、緑あふれる空中回廊」というキャッチフレーズどおりの魅力あふれる場所であった。

公園の中央エントランスには、2003年にこの地で発見された弥生時代の灌漑施設(岩屋遺跡)のレプリカがあり、発見当時の状況を再現している。2400年も前に、この地には水田と集落が広がっていたのだ。「伊丹スカイパーク」はもともと、大阪国際空港周辺地域の航空機騒音の軽減と生活環境の改善を目的に、1993~2008年に国・兵庫県・伊丹市により整備されたということだ。現在は、自然豊かな散策路あり、誰でも楽しめる様々な仕掛けありで、老若男女や子供、そして車椅子の人たちなど、だれもが楽しめるバリアフリーの公園となっている。写真好きの人には離着陸する飛行機が間近で撮影できる絶好のスポットもいくつかある。パークセンターには資料館があり、周辺の遺跡から発掘された古代の土器などが展示されている。

この猪名川で、カヌーを漕いでいるところに出会えたら、とびきりの景色になるだろう、と瀬田の流れを思い出しながら想像してみた。

ところで、今回は「平成」最後の「河奴」になる。私にとって、平成の30年はどんな年月だっただろう、と考えてみた。かりに「人生二毛作」とすれば、勤務医時代・子育てが「1毛作」であり、それに続く「二毛作」目の「開業医+α」にチャレンジし続けた時代だったのではないだろうか。

1975年初漕ぎ記念撮影

1975年初漕ぎ記念撮影

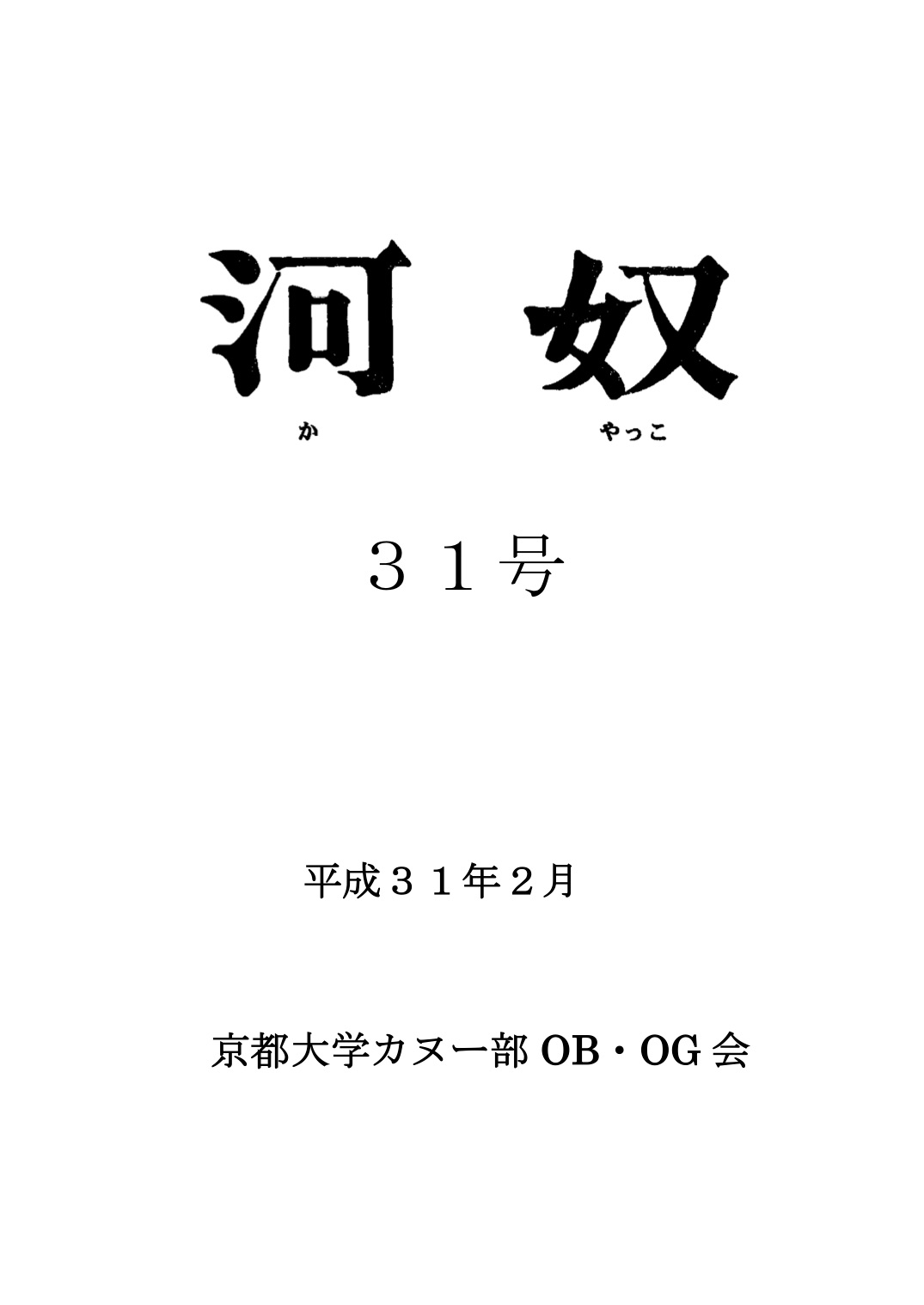

H30年度京都大学体育会カヌー部OB・OG会会計報告

会計 久保 勝(H8卒)

平成30年1月1日~12月31日の会計報告をさせて頂きます。

H30年度も会費の他 寄付金も募らせて頂きましたが、現役支援は25万円に止まりました。

ただ、現役からのカヌーマラソン世界大会遠征に伴う寄付依頼に対し、OB・OGから40万5千円の支援があったと前主務 田中君から報告がありましたので、そういったものも含めると例年よりは現役支援に向けられたのかと思います。OB・OGの皆様ご協力ありがとうございました。

しかしながら、OB・OG会の規模から見るとまだまだ物足りないと言わざるを得ません。継続的に現役を支援するためにも、幅広くOB・OGの皆様に趣旨をご理解頂き、賛同頂くよう重ねてお願い致します。

年会費は5000円(学生OB等は1000円)、別途 寄付も募っておりますので、年会費に上乗せして振り込んで頂ければ幸いです。

振込先:三井住友銀行 堺支店 普通4074499

京都大学カヌー部OB・OG会 会計 久保 勝

現役寄稿文

主将挨拶

主将 中根 直哉

今年度、カヌー部主将を務めさせていただいております、工学部情報学科の中根直哉と申します。

まず、今年度の9月には京大カヌー部から2名の選手が日本代表としてポルトガルで世界大会に出場致しました。その際にはOB・OGの皆様に多くのご支援いただきました。この場で改めてお礼申し上げます。

この日本代表となった2名の選手を筆頭に多くの選手が活躍していますが、やはり経験者が多く在籍する私大との差はまだまだ大きいと感じています。この差を埋めるために、運動生理学を意識したメニュー作りや、先輩から後輩へのテクニックの指導などを重点的に行っており、これ以降も練習の質をさらに向上させるため、様々な方法を取り入れていこうとしています。夏の大会で多くの部員がより良い結果を出せるため、主将として全力で取り組みたいと思います。

OB・OGの皆様方には平素よりご支援いただき大変お世話になっておりますが、引き続き京大カヌー部の応援をよろしくお願いいたします。

主務挨拶

主務 古川 雅広

今年度主務を務めさせていただいております、古川雅広と申します。

昨年度は多くのOB・OGの方々にご寄付をいただきまして、誠にありがとうございました。いただきましたご支援は、夏の音水湖および木場潟への遠征の費用に充てさせていただきました。重ねてお礼を申し上げます。

昨年は、一昨年同様音水湖にて関学選が行われました。遠方で交通の便が悪い中、応援や大会運営補助に来て下さったOB・OGの皆様、ありがとうございました。音水湖は藻が少なく水面も荒れることが少なかったため、レース進行はほぼ滞りなく進められました。また、コンディションがよく漕ぎやすかったという感想を多くの部員が持っており、非常にいい環境でシーズンの大事な試合に臨むことができました。しかしながら、土地柄周囲に商業施設がない、艇運搬に十分なスペースが確保されていない、食事の量が足りないなどの、試合外での課題が多く残されており、遠征中の部員の負担が大きい点が問題として挙げられます。今年の関学選も音水湖で行われることが決定しました。

また、今年の全日本学生選手権が東京で行われることが懸念されましたが、最終的には例年通り石川県の木場潟にて行われることが決定しました。昨年の遠征をふまえて部員の身体的・経済的負担が少なくなるよう精進してまいります。具体的には、今まで委託していた旅行会社とは別の旅行会社にも見積もりを出してもらうことにしました。艇庫環境や競技環境が年々上がっており、部員もカヌーに打ち込みやすくなっております。今後とも艇庫や試合に足を運んでいただくとともに、どうかご支援・ご協力お願いいたします。

私自身も主務としてまだまだ至らぬ点もあることと思いますが、部のために職務を全うしてまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

カヌーマラソン世界選手権に参加して

原田 陽弓(工学部地球工学科4年)

工学部地球工学科4年で女子カヤックの原田陽弓です。9月6日から11日に開催されたカヌーマラソン世界選手権2018ポルトガルに参加して参りました。参加にあたってOB・OGの皆さまにはたくさんのご支援を頂きました。改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

6月下旬にカヌーマラソンの代表選手が日本カヌー連盟のホームページ上で発表され、自分と3年のカナディアンの小澤が代表に選ばれたことを知りました。まさか選ばれるとは思っていなかったので驚きましたが、世界大会に出場するチャンスを与えられてとても嬉しかったです。3年半のカヌー人生の集大成として全力で頑張ろうと思いました。渡航費やユニフォーム代などが全て自費となり費用を工面できるかが不安でしたが、OB・OGの皆様から寄付を頂いて参加を果たせました。ありがとうございます。

カヌーマラソン世界選手権会場

カヌーマラソン世界選手権会場

9月2日の夜に成田空港を出発しドバイを経由して3日の昼頃にリスボン空港に着きました。そこから地下鉄などを乗り継いでホテルのあるブラガまで移動しました。 代表選手団は引率の監督・コーチが3名、選手が高校生7名、学生5名、社会人2名でした。初対面の方がほとんどで不安でしたが、試合で応援やサポートをしあい、遠征をつうじて仲良くなることができました。練習に対する考えなど様々なお話を聞けたりもしました。

日本選手団のテント

日本選手団のテント

3日はホテルまでの移動で終わり、会場に行けたのは4日でした。ホテルから会場までは選手や監督向けに運行しているシャトルバスを利用して移動しました。早く漕いで水の感触を確かめたかったのですが、なかなか艇を借りられず、実際に漕げたのは夕方でした。私が普段乗っていたのはクワトロですが、借艇はバンキッシュ3でした。いつもと違う艇で不安でしたが、普段使っているストレッチャーとシートを日本から持参し、それらを使ったら普段通りに漕げほっとしました。

5日はコース確認や艇を持って走る練習をしました。コースは一周3.6kmで、途中で陸に上がり艇を持って100m程走る区間があります。海外の選手はとてもスムーズに乗り降りをして軽々と艇を持ちあげてダッシュするのですが、私は乗り降りがうまくできず転んで艇に水が大量に入ったりして、何度も練習をしました。

私のレース(U23女子カヤック)は大会初日の6日にありました。距離は種目により異なるのですが、U23女子カヤックは3.6kmのコースを6周した後に1kmのショートトラックを1周する、合計22.6kmでした。その日にレースのない選手に手伝ってもらい準備をして出艇しました。

水上に出てスタートライン後方でしばらくアップをして、周りの選手の様子をうかがいました。海外の選手は皆体格が良く、漕ぎも大きかったです。(スタートは200mのレースのつもりで全力で漕いで少しでもついていこう)と気合を入れました。

U23女子カヤック発艇前

U23女子カヤック発艇前

スタートラインにつきボートホルダーに艇の後端をつかんでもらい、いつ発艇かなとドキドキしているとスターターが何やら英語で言いました。何だろうと隣の選手を見ればセットの姿勢で構えており慌てて自分も構えようとしたときには、スターターの「レディゴー」で皆発艇していました。完全に出遅れ、波をくらって方向もうまくとれずフラフラとしてしまいました。この時点でビリでした。

まだ近くに他の選手がいたので何とか追い付こうと漕いでいました。出遅れた焦りもあり体が固まっていたと思います。すぐに肩が痛くなってしまいましたが、一周目が終わる頃に何とかカナダの選手に追いつきました。頑張ってこの選手についていこうと思ったのですが、2周目で置いて行かれてしまいました。それからは一人で必死に漕ぎました。フォームを意識できず足をちゃんと使えずに腕漕ぎになってしまい、肩も前腕も痛くなりました。艇を持ちあげて走る区間が特につらかったですが、日本チームの皆の応援のおかげで何とか頑張れたと思います。他が外国語の中で日本語の応援はすぐに自分に向けたものだとわかり支えになりました。一位の選手と周回差がつくと失格になってしまうのですが、どうにか周回差はつかずに済み、完漕することができました。ラストは小澤がずっと私の名前を叫んで応援してくれたので、へろへろになりながらもどうにか漕ぎきれました。

レース中の原田

レース中の原田

3年半カヌーに打ち込んで漕げるようになってきたと思っていましたが、まだまだだなと悔しく思い、カヌーマラソンが引退レースでしたがもっと練習して速くなりたいと思ってしまいました。海外の選手は体格が大きいだけでなく練習量も多いようでした。前日にシングルに出場していた選手がペアにも出場していて、20kmを超えるレースを連続で漕ぐのもどうってことないくらいに普段から漕いでいるのだろうと感じられました。私はレースが終わってからしばらくは動けずに座り込んでいました。

7日からは他の選手のサポート・応援をしていました。小澤の応援もしました。私は艇を持って走るのがつらくて最後の方はほとんど歩いてしまっていましたが、小澤はダッシュで走れていてすごかったです。彼は最後まで漕ぎにも元気がありレース後には笑顔で「楽しかった」と言っていました。

小澤の力漕

小澤の力漕

カヌーマラソンは選手が何周もするのでその度に応援ができ、スプリントよりもさらに観戦するのが楽しいように思われました。岸のギリギリを選手が漕ぐため、水しぶきがかかりそうなくらい近くで観戦することができました。トップの選手が一周して観客の所まで来るたびに音楽がかかって会場が盛り上がり、お祭りのようでした。

大会は9日までで終わり、10日にリスボン空港を発ち、11日に成田空港に到着しました。

初めての国際大会で不安も多かったですが、漕ぐことができて本当に良かったです。貴重な経験をさせて頂き感謝の気持ちでいっぱいです。カヌー部は引退しましたが、後輩に感じた事を伝え、これからはOGとして現役部員を支えていければと思います。ありがとうございました。

部 員 紹 介

<3回生>

彼は艇庫で今一番乗りにのっている男だ。

今までは彼の長い体を収容できる艇がなかったが自艇の白シンコを購入した彼にもう怖いものはない。

- 上中 健士朗

-

カヤック長

副務 - カヤック

- 文学部

- 神奈川 厚木高校

彼は、昭和の風吹かせるイケメンであるにもかかわらず、どこか残念な雰囲気を醸し出してしまっている男である。しかし、名前の通り金色に光る魅力をもっている。

- 金光 亮汰

- 艇修理大臣

- カヤック

- 経済学部

- 大阪 四条畷高校

京都大学体育会カヌー部を代表する狂気のマッドカヤッカーである。

彼の奇行によって犠牲になった人々は数え切れない。

- 川邊 隆彰

- 副将

- カヤック

- 薬学部

- 大阪 六甲高校

フランクで明るく誰とでも打ち解けて話せる。歯に衣着せぬズバッとした発言も面白く、愛されるマネージャーである。

- 金 ナヨン

- マネージャー

- 経済学部

-

カヌー部の筋肉代表、小池。筋肉をこよなく愛し、鶏肉やプロテインを好んで摂取する。隆々たる筋肉からは想像できないような、優しい口調と笑顔のギャップには驚かされる。

- 小池 胡楠

- トレーナー

- カヤック

- 工学部地球工学科

- 埼玉 浦和高校

いつまでたっても、無邪気でピュアな少年の心を持ち続ける、素晴らしい21歳。昨年に引き続いてかわいい部員ランキングは当然の2連覇!

- 小澤 佑人

-

カナディアン長・

トレーナー - カナディアン

- 理学部

- 大阪 高津高校

同回生の中で1番筋トレの重量が伸びた

カヌーももちろん速い

2回生のインカレでリレーメンに選ばれるほどの実力の持ち主だ

- 中根 直哉

- 主将

- カナディアン

- 工学部 情報学科

- 愛知 岡崎北高校

彼の要領の良さは誰もが認めるものであり、右に出るものはいない。

彼の働きぶりに先輩は感心し、同期は驚かされ、後輩たちは憧れる。

- 成瀬 真

- 学連・トレーナー

- カナディアン

- 工学部 情報学科

- 静岡 浜松西高校

西川は高校時代一年間留学していたため英語がよくできる。また、コミュニケーション力も高く部員や新歓での新入生とも仲良く話せる。

- 西川 寛太郎

- カヤック

-

農学部

資源生物科学科 - 大阪 大手前高校

彼は頭が良い。

頭いい部員ランキングでもしっかりとベスト3にランクインしており、院試の問題も別解まで添えて解いて見せた。

- 長谷川 祐一

- カナディアン

- 理学部

- 京都 嵯峨野高校

彼は古川、みんなから「ふるちん」と呼ばれています。「ふるちん」ではなく、「ふるちん」です。間違えて「ふるちん」と呼ばれていることがありますが正しくは「ふるちん」です。

- 古川 雅広

- 主務

- カヤック

- 工学部工業化学科

- 愛知 知立東高校

笑い声が大きく独特で 艇庫に響き渡るその声は 艇庫の民の眼を丸くする。 あっ↓は↑はははははは? つられ笑いしてしまう。

- 吉田 千智

-

マネージャー長

副務 - マネージャー

- 経済学部

- 兵庫 四天王寺高校

インカレ前最後の練習後、船台前にて集合写真真

インカレ前最後の練習後、船台前にて集合写真真

<2回生>

生西は勇者です。ドラクエをたしなみ、艇庫でも、下回生を蹂躙する邪智暴虐の魔王ナ○ネナ○ーヤと日々死闘を繰り広げています。彼のお陰で艇庫の下回生は魔王の魔の手から逃れ艇庫で生き延びることができます。

- 生西 凌

- 副務

- カヤック

-

農学部

応用生命科学科 - 香川 高松高校

2回生唯一の経験者、緒方健悟。

ダンディーな顔立ち、渋い声、落ち着いた態度。

まさにカヌー部のお父さん、パパの風格である。

実際に「いい親になりそうな部員ランキング」でも見事1位を獲得していた。

- 緒方 健悟

-

学連・

艇修理大臣 - カナディアン

- 法学部

- 大分 大分舞鶴高校

カヌー部に入ると決めて京大に入学した一途な酒井。艇庫にあるゲームを心から楽しんでいる。カヌーもゲームも腕前も成長中である。

- 酒井 郁人

- トレーナー

- カナディアン

- 工学部地球工学科

- 東京 東京学芸大学附属

空前絶後のォォ!

超絶孤高のマネージャーッ!

餃子を愛し

餃子に愛された女!!

- 塚原 由恵

- 会計

- マネージャー

- 総合人間学部

- 栃木 豊島岡女子学園

現役の中で最も背の高い橋本。まじめだが関西人らしいノリの良さもある。時折一人称があだ名の「モヒ」となったり、毛布を頭からかぶるなど変わった一面もある

- 橋本 和東

- カナディアン

- 工学部物理工学科

- 兵庫 西宮高校

インカレ表彰式、壇上にて集合写真

インカレ表彰式、壇上にて集合写真

<1回生>

彼は京大カヌー部において長い歴史を誇る池端家の三代目、池端克哉である

試乗会の時点でレーシング艇に乗れるなど才能の片鱗をいち早く示し、陸上部で培った体力と池端筋(三頭筋)をフル活用し練習に日々取り組んでいる

- 池端 克哉

- トレーナー

- カヤック

- 工学部工業化学科

- 神奈川 東京学芸大附属高校

カヌーに誠実に取り組むスポーツマンである。中学2年生時には全国で2位をとり、今は4年間のブランクを埋めるために、必死で上回生に食らいつく、一回生唯一のカヌー経験者である。

- 岩田 和也

- カヤック

- 法学部

- 愛知 岡崎高校

彼は天然である。ぽろっと爆弾発言をして笑いを取ることもしばしばである。

艇庫の中で空漕ぎを見かけることもしばしば。筋トレも成長が早いようである。

- 貝藤 泰誠

- Youtube大臣

- カヤック

- 法学部

- 兵庫 姫路西高校

齋藤亮平、19歳。

目がクリクリでイケメンな彼。

彼女持ちでリア充な彼。

一浪しても努力して合格を勝ち取った彼。

- 斎藤 亮平

- Youtube大臣

- カナディアン

- 工学部工業化学科

- 大阪 大阪桐蔭高校

高橋半端ないって。

あいつ半端ないって。

普段はまともなくせに笑い取らなあかんときはしっかり決めてくるもん。しかも船に乗ったらめちゃくちゃ速いし。その上身長高くて顔も怖いのに、雷鳴ったらめちゃくちゃ怖がって急に叫び出すもん。

- 高橋 良輔

- カナディアン

- 工学部物理工学科

- 大阪 西大和学園

彼は普段艇庫では静かで真面目そうなタイプであるがスイッチが入るとヤバイ、、、日が経つにつれて彼のヤバイ部分が明らかになっていく、、、もしかすると2年後には彼が艇庫で一番ヤバイ存在になるかもしれない、、、

- 濱田 祥玄

- カナディアン

- 理学部

- 徳島 徳島文理高校

おそらく京大カヌー史上初の男子マネージャー。

寡黙にして、プレーヤーに引けを取らない体力を秘めており、 艇庫に自転車以外で来ることはない。

- 森 裕介

- マネージャー

- 文学部

- 東京 桐朋高校

彼はとにかく先輩をなめまくっている。その対象は回生関係なく広範囲に及ぶ。しかし、カヌーへの真摯な気持ちは随一である。

- 渡辺 海

- カヤック

- 経済学部

- 東京 佼成学園

戦績報告

第49回京都府カヌー選手権大会(6/23,24)

1000m| K2 | 9位 | 金光亮汰(経済3)・小池胡楠(工3) |

| K4 | 3位 | 奥平雅樹(工4)・市川公惇(法4) 池端隆彦(農4)・上中健士朗(文3) |

| C1 | 7位 | 小澤佑人(理3) |

| C2 | 6位 | 小澤佑人・中根直哉(工3) |

| 7位 | 三津海童(総人4)・緒方健悟(法4) | |

| 9位 | 高尾充政(工4)・田中晴哉(総人4) | |

| C4 | 3位 | 三津海童・小澤佑人・中根直哉・緒方健悟 |

| WK2 | 3位 | 原田陽弓(工4)・大花ちなみ(総人4) |

| JK1 | 1位 | 渡辺海(経済1) |

| 2位 | 池端克哉(工1) | |

| 3位 | 貝藤泰誠(法1) | |

| 4位 | 吉田泰三(経済1) | |

| JK2 | 1位 | 渡辺海・池端克哉 |

| 2位 | 貝藤泰誠・吉田泰三 | |

| JC1 | 1位 | 高橋良輔(工1) |

| 3位 | 斎藤亮平(工1) | |

| 4位 | 濱田祥玄(理1) | |

| JC2 | 1位 | 高橋良輔・斎藤亮平 |

| 2位 | 濱田祥玄・岡本光(理1) |

第54回関西学生カヌー選手権大会(8/7~8/11)

1000m| K4 | 6位 | 奥平雅樹・市川公惇・上中健士朗・池端隆彦 |

| C2 | 6位 | 小澤佑人・中根直哉 |

| C4 | 5位 | 三津海童・小澤佑人・中根直哉・緒方健悟 |

| K1 Relay | 5位 | 上中健士朗・奥平雅樹・市川公惇・池端隆彦 |

| C1 Relay | 2位 | 三津海童・小澤佑人・緒方健悟・中根直哉 |

| JK1 | 4位 | 渡辺海 |

| 5位 | 池端克哉 | |

| 6位 | 貝藤泰誠 | |

| JK2 | 3位 | 池端克哉・渡辺海 |

| 4位 | 貝藤泰誠・吉田泰三 | |

| JC1 | 2位 | 高橋良輔 |

| 4位 | 濱田祥玄 |

| K1 | 6位 | 池端隆彦 |

| 8位 | 岩田和也 | |

| 9位 | 小池胡楠 | |

| C1 | 9位 | 小澤佑人 |

| C2 | 8位 | 三津海童・緒方健悟 |

| JK1 | 4位 | 渡辺海 |

| 5位 | 池端克哉 | |

| 8位 | 貝藤泰誠 | |

| 9位 | 吉田泰三 | |

| JC1 | 2位 | 高橋良輔 |

| 5位 | 斎藤良平 | |

| 6位 | 濱田祥玄 | |

| 7位 | 岡本光 | |

| JWK1 | 4位 | 加藤礼奈(経1) |

第54回全日本学生カヌー選手権(8/29~9/2)

500m| K1 Relay | 9位 | 奥平雅樹・市川公惇・池端隆彦・上中健士朗 |

| C1 Relay | 5位 | 緒方健悟・小澤佑人・三津海童・中根直哉 |

| JK1 | 4位 | 渡辺海 |

| 5位 | 池端克哉 | |

| 7位 | 貝藤泰誠 | |

| JK2 | 3位 | 池端克哉・渡辺海 |

| 8位 | 貝藤泰誠・吉田泰三 | |

| JC1 | 3位 | 高橋良輔 |

| 4位 | 齋藤亮平 | |

| 5位 | 濱田祥玄 | |

| JC2 | 2位 | 齋藤亮平・高橋良輔 |

| 3位 | 岡本光・濱田祥玄 | |

| JWK1 | 8位 | 加藤礼奈 |

| JK1 | 7位 | 渡辺海 |

| 8位 | 池端克哉 | |

| JC1 | 3位 | 高橋良輔 |

| 5位 | 齋藤亮平 | |

| JWK1 | 8位 | 加藤礼奈 |

第54回関西カヌースプリント選手権大会(10/20,21)

500m| K4 | 2位 | 上中健士朗・川邊隆彰・小池胡楠・岩田和也 |

| C1 | 5位 | 緒方健悟 |

| 7位 | 中根直哉 | |

| 9位 | 小澤佑人 | |

| C2 | 8位 | 成瀬真(工3)・長谷川祐一(理3) |

| C4 | 1位 | 小澤佑人・中根直哉・緒方健悟・橋本和東(工2) |

| WK4 | 4位 | 市野智栄(M1)・大花ちなみ(総4)・ 原田陽弓(工4)・加藤礼奈 |

世界カヌーマラソン(9/6~10)

22.6km| WK1 | 13位 | 原田陽弓 2:13'20"65 |

| C1 | 12位 | 小澤佑人 2:08'02"44 |

長距離選手権大会(11/3,4)

15000m| C1 | 14位 | 小澤佑人 | 1:28'35 |

| K1 | 52位 | 池端克哉 | 1:22'28 |

| 53位 | 川邊隆明 | 1:23'47 | |

| 55位 | 貝藤泰誠 | 1:24'29 |

Head of the SETA(11/23,24)

7000m| K1 | 2位 | 上中健士郎 | 29'19 |

| K2 | 3位 | 川邊隆明・池端克哉 | 28'14 |

| 4位 | 貝藤泰誠・渡辺海 | 30'00 | |

| C1 | 2位 | 中根直哉 | 32'47 |

| 3位 | 小澤佑人 | 33'07 | |

| 6位 | 成瀬真 | 36'18 | |

| 7位 | 長谷川祐一 | 36'34 |

編集後記

平成最後の河奴の編集を終えました。数えて31号。平成の年次と同じ数字です。

石田編集長との事前の打ち合わせで、今号は"平成特集"をテーマに、平成に因んだ内容の原稿を募集することになり、皆さんから夫々の平成に込めた思いを投稿いただきました。誠に有り難うございました。

一方、海外での活躍、マラソンの体験談などもお寄せいただき、楽しく読ませていただきました。次号でも続編の投稿をお待ちしています。また国内の地域社会で活躍されている方々や、様々な趣味に打ち込んでおられるOB・OGからの投稿も歓迎します。

私事になりますが、昨年末に映画『ボヘミアン・ラプソディ』を観に行きました。あまりにも良かったので、1度目よりやや大きめの小屋で2回目を観ました。昨今、年齢のせいもありあまり心揺さぶられる事が少なくなりましたが、久々に豊かな気持ちになりました。今はクィーンのアルバムを聴きながら河奴の編集作業をしています。

OB・OGの皆様方はもっと感動的な体験を沢山なさっている事と思います。次号では是非そんな体験談を投稿していただきますよう心から期待しています。

2019年2月