2013年1月2日 艇庫前にて

2013年1月2日 艇庫前にて

2013年1月2日 熊本名誉会長宅にて(左から、西村、水嶋、熊本先生、

後藤、北條(現主将)、伊藤(現主務)、高田)奥様はカメラの裏

2013年1月2日 熊本名誉会長宅にて(左から、西村、水嶋、熊本先生、

後藤、北條(現主将)、伊藤(現主務)、高田)奥様はカメラの裏

カヌー部創部50周年の祝賀会を開催します

今年はカヌー部が京都大学体育会に入会し、体育会所属の運動部として活動を始めてから50年になります。この50年の節目を、現役部員とOB・OGが一堂に会し、お世話になった方々もお招きして祝賀する会を開催します。

カヌー部は、カヌー界の先達のご指導と大学ならびに諸団体のご支援に恵まれ、京都大学の伝統ある体育会運動部の一つとして成長してきました。50年の間には、傑出した成績を上げた時期もありましたし、部員が減少して存続の縁に立つ時期もありました。しかし、いつの時期も部員は強くなろうとがんばり続け、部活を盛り上げ、先輩から後輩にたすきを渡してきました。そして今、OB・OG会も300名に達しようとしています。

祝賀会の日時と場所は以下の通りとなります。会の詳細は未定で、決まり次第ご連絡しますが、多数のOB・OGに参加いただき、50年を語り、旧交を温め、現役を激励し、自らに英気を注ぐ機会にして頂けるようお願いいたします。

日時 9月21日(土)12時頃~15時頃

場所 京都大学百周年時計台記念館 国際交流ホールⅡ

会費 未定

京都大学体育会カヌー部 部長 松岡俊文

京都大学カヌー部OB・OG会 会長 後藤洋三

京都大学百周年時計台記念館HPより転載

京都大学百周年時計台記念館HPより転載

OB・OG寄稿文

高木公三郎先生とカヌーとの出逢いが拓いた我が人生

熊本 水賴 (OB・OG会名誉会長)

高木公三郎先生との出逢い昭和30年6月16日、朝日新聞に「お手軽に水上漫歩」と題したファルトボート紹介記事が掲載された。筆者は関西漕艇協会副会長高木公三郎とあった。当時のメモ書きに、「俄然往時の夢を呼び覚まされ・・・」とあり、その夜直ちに泉川町のご自宅を訪ねて深更までお話を伺い、「軽舟なれど大いなる夢を托するに足る」と記している。これが高木公三郎先生との出逢いであった。その時の鮮烈な感動がいかばかりであったか。翌日、6月17日、長崎の大手造船所にいたクラスメイトに瀬戸内海の全域海図取得を依頼、同24日には海図到着、瀬戸内漕行を企画している。ファルトボート初試乗は同26日、大阪桜宮での高木先生主催の展示会。7月1,2日京大瀬田ボート部艇庫で試乗。7月10日には桂川久世橋にて高木先生と2人艇に乗り、午後5時頃に出艇、淀で上陸して小休止の後橋本の遊郭街のど真ん中で解体、京阪にて帰洛。13㌔2,5時間。7月20日、当時京都洛東高校の生物教師であった私は前期末懇親会で同僚先生方と共に琵琶湖遊覧船に乗り、今の堅田大橋付近で遊覧船がUターンするときに、甲板上でファルトボートを組み立て、船長に頼んで遊覧船を停めて貰い、闇夜の湖上に漕ぎ出している。19:30頃で同僚先生方が興奮していたと記録にある。沿岸沿いに北上、21時頃岸に灯りを見つけたのが偶然滋賀県蚕糸試験場和邇分場で、既知の方もいて大歓迎を受けた。翌日白髭の先の天幕村で宿泊、翌朝萩の浜まで漕いで解体、 江若鉄道にて帰る。7月24日午後5時京大艇庫から瀬田川下りを目差し出艇と記録にある。外畑付近で激流に呑まれ沈、艇は大破流失、道路と反対側にしがみつき、暗夜の岩伝い、田圃の畦を伝い歩きして鹿跳橋東の駐在所に辿り着いたが、お巡りさんの第1声が「よくもまあーマムシにやられなかったな―」であった。

当時の高木先生は、「10年後の東京オリンピックには必ずカヌーが正式種目となる」そのために世間に"カヌー"とはどういうものか知って貰うには、先ずは親しみやすいファルトボートの普及からと考えて活動を始められていた。戦前、1936年のベルリンオリンピックの時、若き天文学研究者としてドイツのツァイス社の研究所に留学中の先生は日本のボートチームのマネージャーに補せられたが、次に予定されていた東京オリンピックに組み込まれるはずのカヌー競技の研究が、日本漕艇協会からの特命であった。そこでカヤック、カナディアンカヌーをはじめパント等軽舟艇を多数購入して帰国され、関東ではデルタ造船、関西では桑野造船に作らせておられる。欧州でカヌー競技がオリンピック正式種目に採り上げられている背景には、休日ともなると老若男女を問わず、川や湖にファルトボートを浮かべて楽しみ、ダニューブ河を1夏に通ったファルトボートが1万を数えるほど世間に広く、深く浸透している実態があることを、先生は眼底に焼き付けられていたようである。当時未だカヌーは独立した組織が無く、漕艇協会の傘下に置かれていてなかなか動き出す機運がないことに危機感を募らせ、独りで普及活動を始められたのであった。凄まじいばかりの熱意に圧倒されていた。

8月26日、高木先生のお供で北九州小倉紫川上流で展示会。この時は朝日新聞がモデル嬢を連れてきて乗艇させて写真を撮り、「新しい学生スポーツ」という特集記事にして大きく採り上げてくれた。翌27日、博多那珂川の水上公園、29日、洞海湾若松海岸通水上署前にて展示試乗会と精力的に駆け回っていた。若松では西日本新聞が写真付きで採り上げてくれたが、高木先生の乗艇写真は珍しいので紹介する。

後藤洋三君との出逢い

高木先生との出逢いはファルトボートだけに止まらなかった。高校で生物を教えることになって、大学院で遺伝学を専攻していた私は筋力をテーマに高校生を研究対象に試行錯誤をしていたときであった。高木先生は本来天文学がご専門で、戦時中南京天文台長を務めておられた方であった。そのため戦後の一時期公職追放で夜久野に引っ込んで居られたのを、学制改革で大学教養に体育を新設することになった当時の鳥養総長が、京大ボート部でコックスとして活躍されていた高木先生を呼び出し、新設体育教室の"舵取り"を任されたのである。先生は"天体力学から人体力学"は二本取るだけで難しくはないと、基礎になる人体解剖を始められ、機能解剖学に挑戦されているときであった。筋力に興味を持っていた私には願ってもないお師匠様を得た訳で、真に幸運に恵まれた次第。更に筋電図に挑戦する機会も与えられ、何編か論文化も進んだ頃、いっそ体育に来て勉強しませんかとお誘いを受けた。しかし私には体育の先生の自信は全くなかったが、海軍の機関学校時代、A(対校)チーム選手としてラグビーを鍛えられていたので、少しは教えられるかもと、体育履修種目にラグビーを新設して頂いた。今ではとても考えられないが高木先生ならばこそで、昭和35年12月16日付けで京都大学講師拝命となった。先生から最初に頂いた課題が、東京オリンピックに備えてカヤック及びカナディアンカヌーの漕法の研究であった。東京、神田神保町の古本街で見つけたカヌー教本はロシア語とスエーデン本だけ。デンマークのカヌー造船所で手に入れたKano og KajakはDanish-English辞書を手に入れて要所要所を拾い読みしたが、素晴らしい教本で教えられるところ多大であった。

さて肝心のラグビーだが予想以上に希望者が集まり、私自身久しぶりの楕円球に楽しく臨むことが出来た。何人かはラグビーを知っている者が居て助かったが、その中に胸に双頭の獅子のエンブレムを着けたジャージーの学生がいた。これは京大ラグビー部の男だなと判った途端、言い知れぬ感動を覚えた。海軍機関学校が舞鶴の地に移転したばかりの昭和の初期、当時全国制覇連覇していた全盛期の京大ラグビー部が舞鶴機関学校に合宿して機関学校ラグビーの基礎作りをやってくれている。機校最後のAチームの1員であった私は深い縁を感じずには居られなかった。この学生こそが後藤洋三君であった。当時の同好会カヌー部を「体育会運動部」に筋金を入れて行くには必須の人物だと口説いたが、これは大成功であった。私が直接声をかけて入部を誘った学生は少ないが、忘れられない男がもう1人いる。教養の古い校舎の端に喫茶があって、そこで私に腕相撲で勝ったのが石倉弘勝君。これだけ強かったらジュニアで直ぐに一番になれる、東京オリンピックも夢ではないと口説いた。本当に大活躍してくれた。彼はオリンピックには届かなかったが、堀江京子さん(現野崎夫人)が京大から唯一の東京オリンピック候補選手に選ばれている。1936年ベルリンオリンピックの三段跳びで京大経済学部出身の田島尚人さんが金メダル、京大法学部出身の原田正男さんが銀メダルを取って以来のオリンピックとの関わりではなかっただろうか。

関東では大正大学、専修大学などが東京オリンピックを目差して活動を始めていたが、関西では関西学院が一歩先んじてカヌーに取り組んでいた。彼等は高木先生に教えを乞うて始めたもので、練習場所は瀬田川であった。当時カヌーの艇庫は京大しか持っていなかった。関学を初め他所の大学のカヌーを皆引き受けていて、京大の持ち艇は少なかった。その関学が2,3年前創部50周年記念式典を催したが、お招きを受けて出向いた私に、7,8人が揃って「僕たちは京大カヌー部出身です」と挨拶して迎えてくれた。涙が出るほど感動した.何より嬉しかった。

二関節筋との出逢い

東京オリンピックを目差して各大学のカヌー熱が高まったのは喜ばしいことだが、信をおけない協会とは馴染めず、トレーニングドクターでありながらオリンピックには参加しなかった。さりとて私を首には出来なかったので研究活動は継続していた。

この時のゴタゴタが契機で学生独自の組織作りが始まり、全国規模の選手権大会さえも学生だけで美事に企画運営出来るように成長していった。1987年ザグレブで開催されたユニバシアードのカヌー競技場に行ったとき役員晩餐会の席で、学連の会長として日本の学連組織のシッカリしていることを紹介して、ユニバシアードも運営を学生組織に任せたらどうだと言ってみた。何を世迷い言を言っていると云わんばかりの反応であった。カヌーの学生組織のシッカリしている国は他には聞いていない。

昭和42年の春、高木先生が借りてこられた大きな水槽を教養の中庭に組み立て、前後を切り取ったカヤックを浮かべて鎖でとめ、力漕中の筋電図計測を行った。熟練者4名の中心は丸山一二君で、未熟練者7名は皆京大カヌー部の諸君であった。 このとき、力漕中にも拘わらず熟練者の上腕の二関節筋群からは放電がみられないのに、未熟練者グループの二関節筋からは大きな放電が記録されていた。これが二関節筋は特異な働きをするのではないかと気付かせる最初の出逢いであった。

このとき、力漕中にも拘わらず熟練者の上腕の二関節筋群からは放電がみられないのに、未熟練者グループの二関節筋からは大きな放電が記録されていた。これが二関節筋は特異な働きをするのではないかと気付かせる最初の出逢いであった。

その後、歩行の筋電図所見や、若年者のスポーツ活動中に裂離骨折が二関節筋に集中する臨床所見など、従来の解剖学的な筋機能の説明では解明できないまま定年退官となった。そのために退官講義をすることが出来なかった。

新設された富山県立大工学部に迎えられ、制御工学と出逢ったことで一挙に解決の道が開けてきた。従来の機械機構学には二関節同時駆動という概念は全く無い。制御工学やロボット工学などの領域に全く新しい概念の導入であって色々抵抗もあったが漸く大筋が明らかになってきた。現在、電気学会の中に研究組織を作り、NPO組織を立ち上げて啓蒙活動を担うことにしている。

先年、「アクアマリンふくしま」の協力で肉鰭類の1つで、凡そ4億年前に現れて現世に殆ど変わらぬ姿を継承しているシーラカンスの胸鰭を解剖する機会を得たが、驚くことに胸鰭に二関節筋の存在を確認することが出来た。肉鰭類の仲間が上陸を試みたとき二関節筋を準備していて、揺るぐことなく上手く体重を支えて上陸を成功に導いたと考えられる。爾来、両生類から爬虫類、鳥類、哺乳類、さらに霊長類の我々に至るまで進化して行く過程で、二関節筋の持つ卓越した出力特性、制御機能特性は手放せないものであったので連綿と受け継がれているのである。

先の河奴で二関節筋の特性に基づいて開発されたHONDAのツインレバーステアリング(TLS)搭載のコンセプトカーを紹介したが、この成功はHONDAの中で高く評価されており、お陰でASIMOの開発グループに二関節筋の話をしに行く機会を得た。彼等も従来の関節駆動型フィードバック制御システムの限界に直面しているときで、すんなりとASIMOに二関節筋搭載を決意してくれた。以来「ASIMO君シーラカンスと会う」と表現することにしている。これで生体ロボット工学の方面の進展は安心だが、問題は基礎科学諸領域の基礎計算座標に二関節筋を導入することである。

カヌーのコーチが二関節筋のことを全く知らなくてどのような漕法指導を行っても、選手諸君は本来持っている二関節筋、二の腕の力こぶを駆使して漕いでいる。整形外科医やリハビリ理学療法士が二関節筋のことを知らなくて、どのような運動処方を与えようと患者は本来自分の持っている二の腕の力こぶ、二関節筋で運動処方をクリアしている。この限りでは問題は起こらない。これを論文化したり、成書にしてしまうと悲喜劇としか言い得ようのない事態となる。現状は正にそのような状況にある。

高木公三郎先生と出逢い、カヤックの筋電図所見に触発されて、ここまで辿り着くことが出来た幸運に心からの感謝の意を表したい。科学基礎としての二関節筋の啓蒙活動に今しばらくは努めたいと考えている。

2013,1,10. 記

国内外のカヌー界と京都大学カヌー部の歩み

熊本 水賴 (OB・OG会名誉会長)

- ☆

- 近代カヌーの発祥:太古から人類が水上の移動手段として用いていた小舟艇がカヌーの原型で世界各地で用いられていたものは大差なく、名称の語源もカヌーに近い。数千年の間、生活必需品であり、祭事としての競漕はあったがスポーツとしては殆ど無かった。

- ☆

- 1860年代に英国人ジョン・マクレガーがエスキモーの狩猟用カヤックを改良してRob Roy号(ツーリング・カヌー)を作り欧州各地、中東、アフリカまでも漕ぎまくり、この冒険談を出版し、多くの人を魅了した。特に興味を持った英国王エドワード七世は王室カヌークラブを創設。世界初のクラブが誕生した。これに刺激されてドイツ、スエーデンを初め欧州各国、アメリカに協会が設立された。第一次世界大戦を挟んで欧州各国、アメリカで大いに普及する。

- ☆

- 1912年第5回ストックホルム、1924年第8回パリ・オリンピックでデモンストレーションとしてカヌー競技を採用。

- ☆

- 1924年国際カヌー連盟(ICF)創設。本部がドイツに置かれた。

- ☆

- 1936年(昭和11年)第11回オリンピック ベルリン大会で正式にカヌー競技が採り上げられた。

- 当時ドイツ留学中の高木公三郎先生は日本漕艇チームのマネージャーに補され、1940年(昭和15年)第12回の開催地に決まっていた東京大会のためカヌー競技の資料収集に当たられている

- ☆

- 1938年(昭和13年)日本カヌー協会設立、国際カヌー連盟に加盟。

- ☆

- 1942年第二次大戦の激化により日本カヌー協会解散。カヌー競技は日本漕艇協会のカヌー部として存続

―戦争による中断―

- ☆

- 1945年(昭和20年)11月 東京向島にて復活レース開催。大正大、専修大が先頭に立つ。

- ☆

- 1951年(昭和26年)国際カヌー連盟復帰承認される。

- ☆

- 1956年(昭和30年)6月16日 朝日新聞に京大高木公三郎先生のファルトボート記事掲載される。 琵琶湖、瀬田川、保津峡、木津川、さらには九州におけるファルトボートでのカヌー普及活動

- ☆

- 1960年(昭和34年)関西カヌー協会発足 東京大会の為の選手養成

- 京都大学高木公三郎先生、滋賀県保健体育課長串田氏、京都アリーナ 管野節氏が中心

- ☆

- 1961年(昭和35年)日本カヌー協会、日本漕艇協会より分離独立、再建される

- 10月、日本カヌー選手権大会開催 K2 1,000:優勝 関西学院(坂根・阪本)ペア(神風)

- ファルトボート:桃山高校ファルトボート(ボート部)優勝

- ☆

- 1961年(昭和36年)10月23日-28日 第1回強化合宿

- 戸田コース 赤羽岩井館 岩手県10名、滋賀県庁3名(村田氏、秋岡氏)、 関西学院4名(古沢、丸山、朝熊君ら)大阪カヌークラブ2名、 長崎県10名(C大山君ら)熊本県4名(C柳迫君ら)関西医大岡本先生らに動作分析を依頼

- 全日本選手権大会:カヤック1,000mW:

- 優勝、関学坂根・阪本組4'33"5

- 2位、大正大東山・千葉組4'34"8

- 決勝6コースのうち関学が4組を占める

- ファルトボートS:優勝、関西医大岡本勉先生

- ファルトボートW:優勝、関学河村・朝熊組

- 大阪学芸大G;ファルトボートが主体、辻野先生、珠数先生ら

- ○デンマーク艇(ヤンマー艇・野沢艇)を購入

- ☆

- 1962年(昭和37年)8月 西独エッセンにおける世界選手権に選手団派遣 全日本カヌー選手権大会 11月2日・3日 琵琶湖尾花川コース

- ☆

- 1963年(昭和38年)10月14日―16日東京国際スポーツ大会カヌー競技会開催。相模湖コース

- ☆

- 1963年(昭和38年)11月9日・10日 第1回関西カヌー選手権大会 瀬田川コース

- ☆

- 1963年(昭和38年)?月 京都大学体育会所属競技部として承認

- ☆

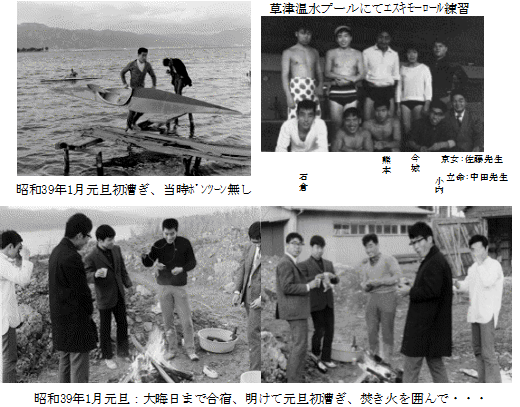

- 1964年(昭和39年)1月1日 京都大学カヌー部初漕ぎ会を始める

- ☆

- 1964年(昭和39年)5月24日 第1回瀬田川カヌーレガッタ 瀬田川コース

- ☆

- 1964年(昭和39年)10月第18回オリンピック東京大会開催、カヌー競技会は相模湖コース

- ☆

- 1964年(昭和39年)11月京都大学カヌー部 Don Dodgeカヌーレガッタ創設 第1回レガッタ開催

- ☆

- 1964年(昭和39年)学生カヌー連盟発足

- ☆

- 1966年(昭和41年)日本体育協会に正式加盟団体として承認。

- ☆

- 1969年(昭和44年)第24回長崎国体にオープン参加、野母崎町にてレーシング競技会 京大清野・薩摩ペア優勝

- ☆

- 1981年(昭和56年)国体正式競技種目として承認

未完

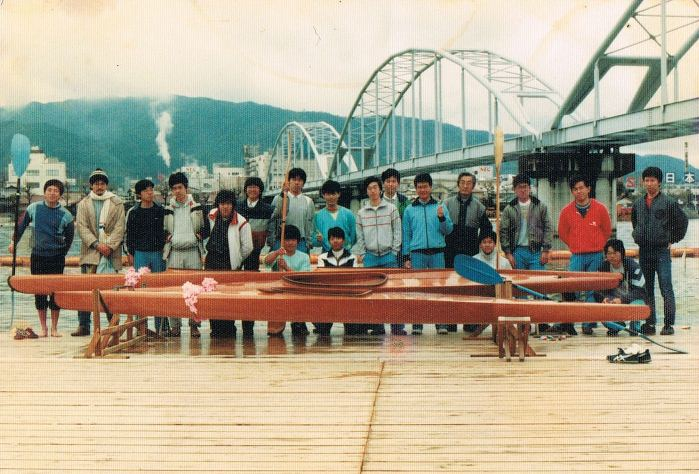

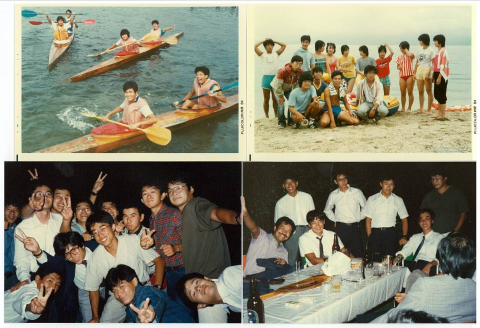

現役より提供頂いた集合写真

現役より提供頂いた集合写真

私とカヌーとの出会い

~京都大学体育会カヌー部創部1年前のこと~

野崎 京子(S41年卒)

1962年度(昭和37年度)京都大学カヌー部創部1年前:医学部3回生東京オリンピック(1964年10月)2年半前の春のことでした。当時京都大学教養部体育学教授 高木公三郎先生、助教授 熊本水頼先生らが日本のカヌー人口を増やしオリンピック出場選手を輩出すべく努力されていました。ご縁があり、私はカヌー競技にお誘いを受けました。運動神経は良くなかったですがそれ以前にボート競技をしていた関係もあり、カヌーを始めてみる気になりました。

さて、当時男子は大正大学、専修大学、慶応大学、自衛隊体育学校など関東勢が強く、関西勢では関西学院大学が活躍していました。その後しばらくして京都大学、立命館大学などが創部に至っています。また女子は当時、関東の共立女子大学が強くその後遅れて京都大学カヌー部女子部、武庫川女子大学が創部しています。私は当時の京都大学カヌー同好会にはまだ所属していませんでした。すでに組織としてあった関西カヌー協会の中の大阪カヌークラブに参加、そのクラブは主として大阪体育大学、大阪学芸大学関連の方々を中心としていました。その中の一部の方々は京都大学へ体育講師として、また研究者として在籍されていました。当時の大阪カヌークラブのメンバーは

大阪体育大学教授 辻野先生(男性)

京大教養部体育学講師(後に関西医科大体育学教授)岡本先生(男性)

大阪学芸大学学生 中村さん(男子)、日高さん(男子)

高校生(後に大阪体育大学学生) 岡本さん(女子)

少し遅れて大阪学芸大学学生 大島さん(女子)

などの方々でした。大阪の大川・桜の宮近辺でファルトボートで練習したのを覚えています。また当時多くの企業の方々に後援を頂いた記憶があります。ファルトボートの製造会社の藤田氏、京都アリーナの菅野氏・横尾氏、桑野造船、ヤンマー(株)などです。

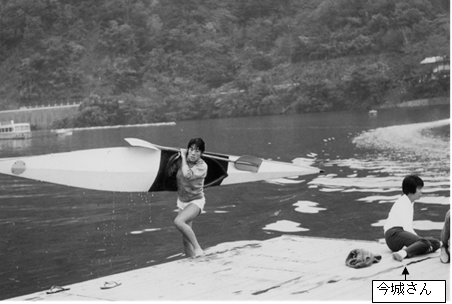

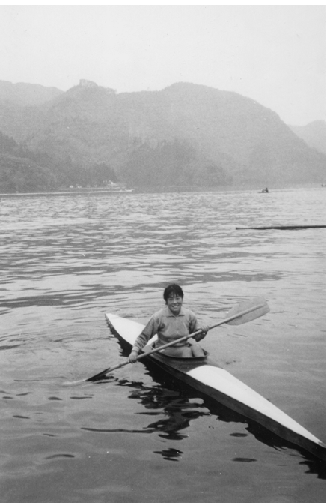

まだ全国的にカヌー競技の組織は不十分でしたが大津の競艇場や埼玉県の戸田ボート場などで全日本選手権またはオリンピック出場選手選考会が行われました。その間に女子6人のオリンピック強化選手が選ばれ、私はそのうちの一人となりました。

早朝・休日の一人でのトレーニングのため京都から石山に居を移し1962年~1963年の冬には京大ボート部員にまざって瀬田川で一人でカヌーのトレーニングをしていました。

1963年度(昭和38年度):医学部4回生

京都大学カヌー同好会はクラブに昇格しましたがその際女子部の一員として参加しました。後に今城さん、新田さんが入部してくれました。私はそれからしばらく京都大学体育会カヌー部部員としての活動と大阪カヌークラブの一員としての活動を平行させていきました。京都大学カヌー部の方はトレーニングもかなり充実し、日本全国の学生組織、関西の学生組織も整ってきました。私はクラブの一員として活動するとともに一方でオリンピック強化選手としての合宿やプレオリンピックに参加していました。

1964年(昭和39年):医学部5回生

結局女子カヌーのオリンピック出場選手2名は6名の強化選手の中から大阪カヌークラブの岡本さん、大島さんが選ばれ、私はオリンピック枠からはずれました。その後は、私は全日本学生選手権などに出場し、女子ダブルス500メートルで優勝するなど、それなりの成績をおさめてきました。

写真は相模湖におけるその当時の練習風景です。

「カヌー部時代の想い出」

石倉 弘勝(昭和41年卒)

数年前に存亡の危機に直面していた京都大学カヌー部が、不死鳥の如く甦り、本年創部50周年という輝かしい歴史を迎えることが出来本当に嬉しく誇りに思う。当時の青木部長はじめ関係者各位のご尽力に対し、深く感謝する次第である。入学1年目の草創期から卒業時までの4年間お世話になったOBとして、思い付く侭に往時を振り返ってみたい。

(1)私とカヌーとの出会い入学した昭和37年春、教養部体育教室での熊本先生との出会いが契機となった。「腕っ節強そうだなぁ~。俺と腕相撲をやるか?」と声掛けされたのである。リストと握力の強さには自信があったので、その挑戦を受けた。結果は、私の完勝に終わったのである。(今となっては、先生は意図的に負けていただいたのではとも考えられるが・・・・)

「カヌー競技をやってみないか?」との誘いの言葉を耳にした。カヌーに対する知識は皆無で一瞬返答に窮したが、先生の真剣な眼差し、ほとばしり出る熱い情熱に心動かされ二ツ返事で応諾した。これがカヌーとの関わりの始まりである。

(2)厳しい練習と懐かしい合宿生活早速、翌日から旧い体育館での筋肉トレーニングに参加。昼休みの約1時間の間に、「腕立て伏せ」・「腹筋運動」・「ロープ懸垂」・「肋木を背にしてのゴムチューブ引き」・「ベンチプレス」等と矢継ぎ早やに筋トレメニューをこなしてゆくのである。1週間ほど自宅階段の昇降に苦労したことを覚えている。

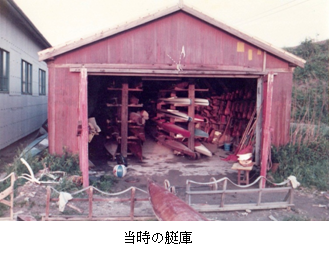

筋トレである程度身体を鍛えたら、愈々、漕艇トレーニングがスタートする。国鉄東海道線の瀬田川鉄橋の東側北に位置する艇庫兼合宿所に集合である。当時の琵琶湖の東部は、未開発地域で辺り一面原野が拡がっていた。住宅と言えば、艇庫の管理をお願いしていた「川辺邸」他数軒あったのみである。合宿所とは言え、広さ約10畳程の茣蓙を敷いた万能スペースが在るのみ、時に応じて「食事室」・「更衣室」・「寝室」・「会議室」として使用するのである。恵まれた環境とは言えなかったが、正に、「住めば都」不満を口にする部員は居なかった。

新人は、まず「ファルト艇」を使っての漕艇練習である。カヤック艇は安定性に欠けるので、平衡感覚を身体に叩き込むためである。「沈(転覆)しない」ことが基本なのである。通常は2~3日でその術を修得できるが、個人差もあった。後は、「瞬発力」・「持久力」を鍛え上げるのみである。

思い出に残る合宿がある。それは東京五輪前年暮から翌年正月明けまでの約2週間に亘る強化合宿である。「比叡降し」・「比良八荒」と言われる寒風が、吹き荒ぶ中、元日の午後を除く毎日、瀬田鉄橋から南郷堰間(往復約9km)を4回漕ぐのである。時間計測は当然。

寒さのあまり、パドルを握る手指は完全に麻痺、接岸しても、自力では手が開かず他の人に手助けして頂いた。この過酷な練習がその後の競技大会に寄与したのか否かは判らない。然し乍、社会人として生きていく上で、大きな糧となったことは言うまでも無い。「この冬季練習より辛いことは無い」と自分に言い聞かせ生きてきたのだから。

(3)悩んだこと臀部に出来た腫れ物の治療に難儀したことである。当時の瀬田川は、春から秋にかけての観光シーズンに、数多くの魚料理屋形船が出没、その料理の残り粕を川中に投棄するので、水質のBOD数値が高く汚染度は深刻で且つ悪臭を放っていた。その様な水滴がパドルから手足、臀部へと滴り落ち、汗と混じりあい腫れ物になったものと思われる。

カヤック艇のシートに、腫れ物が触れない様に、相当箇所を刳り抜いたウレタンクッションを4~5枚重ね練習するのである。暫くの間は効き目が有るが、時間の経過とともに駄目になるのが常であった。とにかく厄介な出来物ではあったが定期的に軟膏塗布を実施、治癒に漕ぎ付けた。

某大学の先輩が、私と同じ腫れ物を抱えた侭、銭湯へ行った際に、番台さんに言われた言葉「学生さん、湯船には入らないでね」。それほど汚かったことの隠れたエピソードです。

(4)街宣活動と資金集め東京五輪での正式競技種目とは云え、カヌーはまだまだマイナー競技で、世間一般の人々の認知度は低いものであった。そこでデモンストレーションを考えた。京都で一番の繁華街四条界隈をトレーニングウエア姿で、カヤック艇を肩に担ぎ、手にはパドルを持ち練り歩いた。物珍しさもあり、多くの方が振り向いて下さった。一応のPR効果があったと思っている。

部員の増加に伴い艇の絶対数不足が課題として持ち上がってきた。先立つものは金である。全部員でアルバイトに従事した。中でも大丸京都店でのそれが特筆に価する。百貨店が最も忙しい12月に毎日2~3名が交替で顔を出すのである。当然、指導する立場の店員さんは困ってしまう。「毎日、違う学生さんが来るので困ります」と小言を頂戴したことがある。「でも、京大の学生さんやから大目にみます」との優しい言葉をもいただいた。このように、当時の京都人は京大生に、寛大であった様である。ひと月のバイト料で、国産カヤック艇がやっと一隻購入することが出来たのである。

(5)悲しい出来事まずは、平成16年1月の藤田元部長の早いご逝去である。享年61歳。本業の学術研究の傍ら、カヌー部の発展に注力された方である。闘病で入退院を繰り返しておられたが、体調が良い時には、OB会ゴルフコンペにも顔を出され優勝された事もありました。饒舌のスピーチが思い出されます。歴史的な50周年を迎えることが出来るのも藤田部長のご尽力の賜物と改めて謝意を表したい。

次に、カヌー仲間の立命館大学生小山君が、膳所沖で遭難死したことである。成人式を終えた彼は、一人モーターボートで沖合へ出かけたが、折からの強風に煽られ転覆、遭難したのである。泳ぎが得意だった彼でも、冬装束での、加え低水温の琵琶湖からの生還は厳しかった様である。翌朝、捜索活動に参加、湖底の彼を発見、枚方の自宅まで葬送した。カヌーの黎明期に有望な青年を失ったことに衝撃を受けたが、結果として、結束が一層強まった気がした。

(6)嬉しい出来事私が、3回生時だったと記憶しているが、念願の京都大学体育会における正式運動部の承認を得た。先輩諸氏の悲願が成就したのである。メジャースポーツへの門出であった。4回生となった春の新人勧誘では、多くの若者がカヌーに興味を抱き入部してくれました。

一挙に、部員数が倍以上に増え、嬉しい悲鳴をあげると同時に円滑なクラブ活動を推進する責務の重さを強く感じた次第である。

京大カヌー部創部時代(雑感)

野崎 暁(S41年卒)

昭和37年 同好会として藤井氏をキャプテンに創部

当初、まずは高木先生と熊本先生の、お力で藤田カヌーからファルトボートをお借りし、ただ水になれることからスタートした。

昭和38年、年初から同好会の人員もいろいろな紹介や人脈で増やして行き何とか整ったが、全く独自の艇を持たずファルトボートのみの練習が多かった。当時東京オリンピックのために強化選手として我々のレベルとは全く違う練習をされていた大阪カヌークラブ(その中に堀江さんも所属されていたが)からカヤックを借りながらの練習だけだったので独自の艇を購入するため、部員全員でダンスパーティを企画し、それによる収入と、全員のノルマで色々なところで(中には、葵祭・時代祭等参加)アルバイトをし、やっとの思いでデルタ製のシングルカヤックを購入することができるようになった。それから更に京都カヌー協会の協力を得て、桑野造船のご厚意で(当然これには熊本先生のご努力によりものだが)京都カヌー協会のカヤックとして購入いただき、実際の使用は京大専用という形で進水した。

同年5月以降はそのような順序で艇も増えたためやっとレースができる陣容にもなり、対外試合初戦として関西学院との初戦を行った。その年には、関西カヌー協会の主催で、第1回関西選手権も行った。尚その試合のレースコース設定は当部部員一同が全力で行った。

熊本先生のご指導もあり、特に当時の関西の場合は大学生のみのカヌー選手であり学生の試験等とのスケジュールに見合った試合間隔を設定するため、関西学生カヌー連盟を立ち上げた。

昭和39年 前年末より年初にかけてクラブの強化選手を決め合宿を行った。東京オリンピック目指して当部でも強化合宿を繰り返す。

春、オリンピック予選に参加。そしてその年には関東に声をかけ、関東学生カヌー連盟および全日本学生カヌー連盟を立ち上げた。これは、学生以外の自衛隊を含めた社会人中心に試合のスケジュールが組まれ学生の事情が無視されていた為、学生のための組織を作る必要があったからである。

第5次オリンピック選考会、全日本選手権、関西選手権、関西学生選手権、瀬田川レガッタに参加。

当時は当部にオリンピック強化選手だった堀江京子さんが在籍しており関西における実力もある程度ついてきたことを認められ、京大体育会に加入申請をして何とか正式に体育会カヌー部になった。

この年、相模湖で東京オリンピックがあったが、4月の選考会および8月の全日本兼最終選考会にて当部部員は残念ながら及ばず、参加できなかった。

昭和40年 関東学生連盟と初の交流試合として東西対抗を瀬田川で開催。秋に全日本学生カヌー選手権を行い現在のレースが殆ど揃った。

草創期の我々の代が終わると、部員の数も揃い強化方針もしっかりしてきて第1期黄金時代が訪れ各レースに京大の選手が表彰台に乗る時代が訪れた。

失念していることもたくさんあり申し訳ありませんが。当時のことをご存知の方は、どうぞ追記ください。s39からs40はマネージャー役をしていて、部員数を増やすため新人勧誘のためカヤックを京大まで運び新入生の目を引いたり、部員数が増えて何回も合宿をしたがその都度合宿所を探すのに大変で石山寺近くの楽焼で有名な楽さんのお宅を合宿所として借りたり、瀬田川の川舟の造船所で合宿させて貰ったりしていました。当時のマネージャーは大変な仕事だったのです。

何か語りつくせないことばかりでしたが、最後に当部の歴史上ほとんどの方が知らないことを追記します。

昭和38年創部以来(前述のとおり当初同好会でしたが)の主将は

初代 藤井真基(s37~38)

第2代 野崎 暁(s38)

第3代 後藤洋三(s39)

第4代 石倉弘勝(s40)

第5代 上田忠雄(s41) という事です。

石灰カレー事件

村田 勇吉(S41年卒)

後藤さんから河奴の50周年記念号のメールを受け、大切に保存していた河奴創刊号を本棚の隅から引っ張り出してきました。ホッチギスの錆のシミが滲み、紙も黄ばんでいました。発効日が何時かの記載が有りませんでしたが、河奴のホームページに昭和41年創刊号(PDF版)とありますので、昭和41年=1966年発行と言うことになり、46年間!!本棚の隅でひっそりと眠っていたわけです。長年熟成された古酒を味わうような気持ちでページを繰りながら、そこに書かれている懐かしい人達の、懐かしい話を感慨深く読み返しました。私自身は「吉野川下り」の記事を寄稿していました。

私がカヌー部に在籍していたのは藤井さんに誘われ1回生(1962年)の夏休み過ぎに入部し、専門課程に入り実験が忙しくなる4回生の夏休み前までの3年足らずの期間でした。この期間は、河奴創刊号にも記録されているように、クラブ創成期であり、また、東京オリンピック(1964年)を契機に日本のカヌー競技の勃興期でもあったと思います。色々な思い出がありますが、特に1963年の夏の合宿での石灰カレー事件の原因の張本人であったことは恥ずかしくも懐かしい思い出です。私は元々胃腸が弱く、合宿中に疲れのためか赤痢に感染し、合宿所から壁の剥げ落ちた独房のような京大病院の入院病棟に隔離されました。私の入院中に合宿所では消毒の為に石灰が使用されたようですが、その石灰をメリケン粉と間違えて合宿の食事に石灰入りのカレーライスを作ってしまったとのことでした。幸い健康被害は出なかったようですが、石灰カレーの味はどうだったでしょうか?皆さんには大変ご迷惑をかけました。

カヌー部の生活は3年足らずの短い期間でしたがクラブの草分け時期故の面白い体験ができ、良い友達と出会えたことは素晴らしいことで、その思い出は今でも心を豊かにしてくれています。

50年間クラブが受け継がれ発展していることは素晴らしいことだと思いますし、今後も更に発展していくことを願っています。

京大カヌー部創設50周年に懐う

小内 勝雄(S42年卒)

丁度50年前、入学時に人生の大先輩(田舎の長老)から、『学業は勿論だが、学生時代に多くの良き友と良き思い出をつくれ、但しアカ(学生運動)とヤマ(山岳部)は御法度じゃ、ほかは遠慮はいらんぞ。』と宇和島弁で言われ、早速に部活の選択、ボート部に憧れてましたが、我が基礎体力を考え、また初代主将藤井さんの勧誘に引かれカヌー部に入部しました。この入部が以後4年間いやそれ以後の人生において、計り知れない多くの友人ネットと思い出を生み出す事になりました。昨今、記憶も薄れ始めましたが、以降思いつくままに書き綴ります。(時代の前後や敬称簡略や多少の記憶間違い御免なさい)

○高木公三郎先生や藤田清さん(現フジタカヌー研究所長)との出会い

昭和38年翌年の東京オリンピックに向けカヌーも選手強化中、競技用艇は北欧製が多く、日本製は桑野やデルタで模倣追撃中でしたが、一方では練習用カヌーやファルトボートの設計製作者も現われ、特に藤田さんには試作改良協力とその熱心さに感心でした。高木先生がオリンピック・ヘルシンキ大会時に持ち帰られた艇を参考にどんどん改良される時期でした。試作艇は練習用に貰い受け貧乏部には非常に役立ちましたが、重かったり変形したりで乗艇者を困らせて居たのを思い出します。

○利根川下り

昭和38年夏部員8名にて群馬県水上から千葉県銚子までの約250KMをファルトボートで川下りをしました。激流と水量の関係で持参艇は修理修理の連続、残艇数と時間を考え全員漕破は沼田近辺で諦め、日光尾瀬トレッキング班(藤井・藤田・野崎・大久保・上田)と続行班に分かれ、続行班(井川・南条・小内)は4泊5日の末に外房銚子に辿り着きました。*群馬県月夜野の渓流で大久保さんが鮎の手づかみ。*上流域は漕ぐよりもダムと堰で担ぎが多く、また発電所の伏流水にも巻き込まれた。*水郷近くは潮の干満の関係で逆に川のぼり。*風貌みすぼらしく警察の職務尋問にも生まれて初めて会った。

○部費稼ぎのアルバイト

合宿費を軽減するためバイトしたのも思い出されます。*八坂歌舞練場でダンスパーチィの主催、なんとか必死でパーティ券販売をした。*向日市郊外のタカラビールでの選瓶作業、残りビールの腐敗臭で1週間臭い抜けず。*時代祭・葵祭に古代装束で団体参列をする。*高島屋百貨店陶器売り場で始めてきれいなバイトをする。・・・大学厚生課も運動部には優先的に割の良いバイトを斡旋して頂いたのを思い出します。

○シジミ取り

エッセン当番が懐かしい。現在多少の自炊力は、この時の経験です。カレー・ロールキャベツ・クリームシチュー等は、この後の単身赴任時に大変に役立つ事になりました。合宿費が底を突き始めると節約の知恵、前日の晩にうなぎの仕掛け、白昼に全員で瀬田浦(現在は琵琶湖漕艇場)水深1M~2Mでのシジミ取り。当時は川もきれいで、うなぎは釣れませんでしたが瀬田シジミは大量に獲れ、あのシジミ味噌汁の美味は忘れません。*今の瀬田浦はシジミやモロコは居ません、外来魚ブラックバスやブルーギルの釣り場です。

○カヤックK-2国道1号線を行く

昭和39年春進入部員確保の作戦でマイナースポーツ『カヌー』を説明するのに百聞は一見に如かずで、実物を教養運動場にて展示する事になりました。しかし運送する費用もなく、よい手段も見出せず。部員の人力で運ぼうとなり、どうせ見せるなら素晴らしいデンマーク艇が良いとなり、交通量の多い一号線を物ともせず艇庫→膳所(乗艇)→京大教養(陸路人力)を約十名で交替運搬、後日には復路も人力にて実行した。*舗道の整備が悪い一号線を長い艇を三人交替で万歳の格好で持ち上げ、東山を無事越えました。やれば出来るものだと征服感にひった事を思い出されます。

○立命館小山さんの事故

乗艇練習の伴走用に、モーターボートが必要ですが、なかなか高価で購入は難しい。そこで各大学は競艇用の中古艇を譲り受け、それを代用にしようとしていました。いつも飛びっきり元気な小山さんが浜大津競艇場より中古艇を譲り受けての帰路に転覆沈により突然逝去された。共にカヌーを漕ぎ、立命のカヌー部創設に熱心だった彼を失ったのは非常に残念な思い出でした。私もその後比叡颪が吹く瀬田浦100M沖で沈、岸まで辿り着いたが、寒さで体力尽き『もうだめか』の経験をしました。その時は運良く堀江さん(現の野崎夫人)に助けられました。カヌーは有る意味危険です、かのドンドッジさんも単独練習時の事故死です、乗艇練習は必ず複数でやる事が基本です。

○相模湖田中屋旅館

当時、関東でのカヌー競技は神奈川県相模湖が中心で何度も合宿したものです。いつも常宿は田中屋旅館で安い宿泊費にも拘らず親切に御世話して頂いた事が思い出されます。*毎昼食の大盛りチャーハン、具は蛋白質なく山菜オンリーで、たまに肉と思いきや全部シイタケだった。

○野崎さんと堀江さんが学生結婚

いつも一緒に練習をしていた同部の仲間同士の突然の結婚に驚き、自分の無頓着さにあきれた。親の出席なしで兄弟・姉妹と友人のみの人前結婚式が印象的でした。この時に結婚が自由で自己責任で出来るのだの意識が芽生えました。*今現在も野崎ファミリーが繁栄されているのは実に微笑ましい限りだ。

○藤田部長のご逝去

平成16年2月に京大カヌー部創設40周年式典が開催されました。藤田部長は、その前年の暮れに『体調が良好なので式典に参加するで…』と、しかし1月には病状が急変し鬼籍へ入られました。工学部の教授としてご活躍され、またカヌー部のお世話をして頂だいた事への感謝と創部当初よりの先輩を失った事への残念さで胸が一杯でした。

○青木部長のご努力に感謝

企業にご活躍中に請われて工学部教授に着任され、大変に忙しく中で、平成15年、藤田部長の健康状態からカヌー部部長を已む無く急遽お引き受けして頂きました。ご本人体調も余り良くない中で絶滅危惧種寸前のカヌー部を今日の活気ある部に戻して頂いた功績は本当に大きいものです。現役母体が無くなればOB・OG会もつまらないものです。また退任されるにあたっての大学より多額の補助金を確保して頂いた事は彼の手腕に感謝感謝です。*青木さんは、現在は現役の時より更に精力的に東西奔走で社会に貢献中との事です。

○ナローボートの旅

卒業後に、国体や年輪ピックへの参加、奈良カヌー協会や日本カヌー連盟のお世話等々で多くの人達と繋がりが出来ました。これ等は企業活動とは異なり利害関係の少ない得がたい友であり経験です。そんな中での気兼ねの要らない友人5人(内女性1)と平成20年6月約2週間掛けての英国ウエイルズでのナローボート(幅約2M・船長20M・鋼鉄製・エンジン付き)による旅の楽しさは忘れません。まったく知らない運河を5人が毎日役割を交代(今日は船長、明日は甲板長、機関長、厨房長…等)しながら牧歌的草原の中を操舵し、水門や跳ね橋を開閉しながらのノンビリ航海は、水鳥や魚の多い瀬田川を思い出しました。*初夏なのに急に寒く霰が、すぐに強い日差しの繰り返すイングリッシュウェザーには驚きました。*厨房長の日には、昔日のエッセン当番が役立ちました。*イギリス全土に張り巡らされた運河の旅は最高です、皆様も数人の友人と時間を見つけ是非とも経験される事をお勧めいたします。

「昭和40~41年頃の合宿の思い出」

山本 桂嗣 (S44年卒)

もともと体力に自信なかったものがクラスメイト種田に誘われ一回生の5月に入部、さらに水にも自信なく常にライフジャケットを着て練習、ただ自宅が滋賀の守山、艇庫のある石山駅までは東海道線で京都に行く途中、練習時間には恵まれた環境で2年間体育会カヌー部の厳しい練習に耐えて人並み体力に自身が持てるようになったことには今大いに感謝、感謝の山桂です。(「山和さん」現カヌー協会副会長と呼び分けられて)

ここでは合宿について2,3の思い出を述べまして各位との体験共有化の役目を果たしたく存じます。

- ・

- 石山寺での合宿で、一回生であり2,3名でエッセン当番に当った夕食メニューとして盛大に「鳥の肉じゃが」を用意、意気揚々?と言う気分であったところ、キャプテン石倉氏「あほたれ?(ばかやろ?)南郷往復一万ランニング行ってこい!!!」 確かに世の中、鳥アレルギーの方おられますよね。

- ・

- 唐橋での合宿では、朝食は来る日も来る日も飽きずに「牛乳5合ビンを二人でシェア、キャベツのボイル、食パン、バター、ゆで卵」のワンパターン。

- ・

- 真夏の合宿、体力に自信ない自分はいつも辛かった。尻にはおでき。それでも当時の体重は63~64kgで生涯の最高値。一体どうなっていたんでしょうか。

この程度しか思い出せない合宿ではありました。遠い昔ですね。

(了)

第1期黄金時代?

清野 学(S45年卒)

後藤会長から首記の仮題で原稿催促をいただいていますので、手元に残っている大会の記録資料をもとに、私のカヌー部生活の4年間と絡めながら辿ってみたいと思います。

私がカヌー部に入部したのは、創部から3年後、昭和41年(1966年)です。半世紀のカヌー部の歴史とほぼ同じ年月が経過したことを思うと、自分の老いもむべなるかなと納得せざるをえません。入部のきっかけは、居酒屋で入学祝をしてくれた郷里の先輩の友人であった、創部時代の一員の大久保先輩に奨められて、ゴールデンウィークに瀬田に行って試乗したことです。生まれて初めての水泳以外の屋外の水上スポーツに魅せられました。日本での歴史の浅い競技でみんなスタートラインが同じということもカヌーを選択した理由の1つであったと思います。

それから瀬田通いが始まりました。午前中は必修科目中心に授業を受け、昼休みには教養部の吉田体育館で陸上トレーニングを行った後、吉田食堂で昼食をとりながら適当に駄弁ってから、重要授業がないかぎり瀬田に移動して水上トレーニングを行って、疲れた体を引きずって京都の下宿に帰るという日常でした。農作業の手伝いで鍛えられた筋力、体力の多少のアドバンテージがあったおかげでジュニアでは期待されたのですが、それを裏切って鳴かず飛ばずの1年が過ぎました。

京都の下宿は門限があり堅苦しい家庭だったので居たたまれず、2回生からは、これまた創部時代のメンバーの野崎京子(旧姓堀江)先輩から紹介された下宿に移りました。ここは以前堀江さんも下宿されていたところで、京阪石山線の唐橋前駅近くにあり、大学から遠く離れ艇庫に限りなく近い、カヌー生活には絶好のロケーションでした。勉学から重心をよりカヌー側に移動させたのは、1回生の時の不甲斐なさの反省からの決意なのか、好立地が結果的にそうさせたのか。出席をとる授業と学生実験を最優先に出席し、それらのない日は昼の陸トレと昼食のため吉田に行き、瀬田に帰って漕ぐというパターンで、練習量は1回生の時よりも豊富になり、確実に力は付いてきていました。しかしシニアとなると強敵が増え、練習での力が本番で出し切れない勝負弱さも相まって、関西カヌー選手権兼関西学生カヌー選手権大会(当時は一般選手を含めた選手権と学生選手権の共催で「関選」と呼んでいましたが、現在は学生のみで「関学選」と言うそうです)でのK-1-1000m 3位くらいが目ぼしい成績でした。

3回生からは専門課程に移行し、勉学にも力を入れなくてはとの意識から授業に出る頻度は増えましたが、吉田での昼の陸トレと瀬田で水トレ、大会前の合宿という基本的な練習パターンは変わりませんでした。この年の春先に重度の貧血にかかり造血剤を飲みながら3カ月ほど練習を休み、夏の大会前の合宿から本格復帰しました。体力は順調に回復し、関選では個人的にはリレーで優勝、K-2-500m、1000m とも3位、K-1-500m 4位、K-1-1000m 5位と病み上がりにしてはまずまずの成績でした。当時京大ではカヤック部門しかなく、カヤック総合で関西の強豪、関学を抑えて団体優勝を果たしました。その余勢を駆って、浜寺水路で秋に行われたインカレでは、手元には戦績未記入のプログラムしか残っていないので個々の成績はわかりませんが、4回生の青木、有山両先輩の活躍により、関東の強豪、慶応、専修、大正大学などをかわして初のカヤック総合優勝を勝ち取り、全員で勝利の美酒を味わったという記憶が残っています(この大会の記録を残している方があれば教えてください)。

翌昭和44年1月から京大紛争が本格化し、過激派による学生部封鎖、体制維持派の職員、学生による本部構内の逆封鎖、教養部封鎖、各部のストライキ、時計台封鎖等々、終息までの約1年にわたり休講が続き、この間これ幸いに卒業研究もそっちのけでカヌーに没頭することとなりました。4回生のシーズンは私のカヌー人生の中で最も充実した時期でした。まず関選では、個人成績でK-1、2-500m、1000m、リレーの5種目で完全優勝、団体ではカヤック総合優勝という戦績をあげることができました。

関選が終わったあと盆明けの夏休み後半はしばらくオフになります。この年は、夏休みに何の計画もない連中が集まって琵琶湖周航をやろうということになりました。立命館のカヌー部との10人の混成チームで、ペア3艇、シングル2艇から成る水上班を自動車の陸上班が護衛する形で、艇庫前から東湖岸回りで漕ぎ出しました。途中湖北で比良下ろしによる波浪で遭難しかかりましたが事なきを得、4泊(テントでの野宿)5日の航程を完漕して志賀の都に帰ってきました。5日間ほとんど朝から夕方まで艇上に居たことで、艇とパドルが肉体の一部になったような感覚が身に付き、その後の競技能力にも大いにプラスの効果があったように思います。

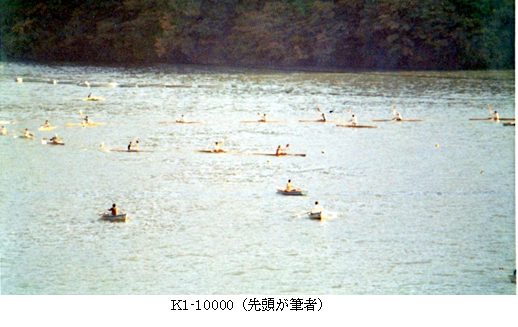

カヌー競技が初めてオープン参加した9月初めの長崎国体では、京都府代表として出場したK-2-500で優勝、相模湖でのインカレでは個人成績ではK-1-1000、10000m での3位、リレー、K-4-1000での4位、カヤック総合では専修、大正、慶応に次いで団体4位にとどまり、前年の総合優勝が京大カヌー部としての歴史的な偉業であったことを再認識させられました。インカレの2週間後にはオリンピック戸田コースで全日(全日本カヌー選手権大会)が開催され、インカレの上位選手と一般選手が参加して日本一が争われました。学生最後の大会との思いもあり自分の持てる力を出しきろうと臨んだ結果、K-1-10000m 2位、K-1-1000m 3位と、自分として納得できる成績を残すことができました。全日についてはこの年のプログラムしか残ってなくて、他の年度のことが全く思い出されません。

しばらくして、全日の成績が評価されたからだろうと思いますが、約3年後のミュンヘンオリンピックの強化選手候補に推薦されました。しかし、1年間の休講による勉学のブランクを考えると1年の留年(結果的にはそうはうまくいきませんでしたが)はやむを得ないとしても、早急に卒業研究に戻らなくてはという思いと、オリンピックは参加することに意義があるというものの、全日で対戦して負けた日本のトップ選手との圧倒的な身体能力の差、その選手でも欧米の選手に歯が立たないこと、あと3年近く苦しいトレーニングを続けなくてはならないこと、などなど色々考えた末に推薦を辞退しました。もし受けていたら、途中で挫折したかも知れないし、のめり込んで違った人生の展開があったかもしれませんが、今は青春時代の良い思い出として納得しています。

上に記したように、昭和43、44年は京大カヌー部の第1期黄金時代?と後に言われたと聞いています。第1期と言うからには第2期以降もあったということで、そのお話は後輩に是非お願いいたします。他の大学も含めて過去の戦績を解析すると、強いチームには特徴があると思います。決勝で上位を争える選手が少なくとも2人いて、その2人が互いに切磋琢磨してより強くなる、その2人に引っ張られてチーム力が底上げされる、このようなチーム構成ができると、シングルのみならずペア、リレー、フォアなどで得点が稼げ、ジュニアでも上位入賞すれば、団体優勝を狙うことができます。昭和43年は青木、有山、昭和44年は私には薩摩という良きライバルであり信頼できるペアの相棒がいました。他大学でも同様の傾向があり、彼らが卒業すると大学の勢力図ががらりと変化しました。

関選での京大の登録選手数は昭和41年からの4年間で29,28,36、38と増加しています。現在の部員数は一時期の危機を脱して約30名ということで、当時に匹敵する陣容に近づいています。部員数はチームの勢いを現します。現役の諸君には、科学的なトレーニングを継続しつつ、速くなるための理にかなった、自分に合った漕艇のテクニックを磨いて、関西、全日本の決勝で上位を争える選手に成長していただき、良いスパイラルに乗っかって第?期黄金時代を築かれんことを願っています。

以上

カヌー部4年生の思い出

西村 光一(S47年卒)

1970年、3年生の秋、浜寺での日本インカレが終了し、来年の幹部を決めるときに、僕に主将をさせてくれと申し出て主将になったいきさつがある。それは、部の運営に関してこの3年間の経験から改善したいという思い、また僕自身3年間大学生活でカヌーしかしてこなかったので、とにかく最後カヌーに自分なりの結論をつけたかったこと、これらを実現したかったことによる。

当時は、創成期の先輩たちの努力のおかげで体育会のクラブとしては十分にその体をなしており、部員もそれなりの人数がおり、成績も関西では関西学院と1,2位を争う実力を有していた。ただ、練習プログラムに関しては、大会に向けての長期練習計画の考え方や個々の練習内容の意義付けが確立されていなかったように思われた。そんなことを踏まえ、夏の関西インカレに照準をあわせ、春からの水上での練習計画をたてることを考えた。具体のプログラムの作成に当たっては、熊本先生から頂いた西ドイツのオリンピック強化プログラムを参考にした。ただ、僕自身としては、当時チームナンバーワンの小浦場君とペアを組んで関西ナンバーワンになることをもくろんでいた。彼には悪かったけど、彼がいるときは、ほとんどペアの練習をしていたように思う。

その成果があり、関西インカレでは、1000mペアで当時大学ナンバーワンの関学のペアに勝つことができた。ラスト200m位までは並んでいたが、ラストスパートでかわした。僕自身4年間で最高のパフォーマンスだと思っている。

そのあと、全日本選手権が琵琶湖であったが、10000mを今度は石田君とペアを組んで出場した。スタートからトップに並んだが、そのライバルが艇の故障で僕たちのペアの進路を妨害したため、結果3位に終わった。妨害されたとき、僕としては、モチベーションがなくなりかけたが、石田君の励ましで何とか3位になったことを覚えている。

夏のレースを終え、琵琶湖周航をすることになったが、夏のレースで感じた自分の理想とする漕ぎのイメージを意識して、毎日長距離を漕ぐことでその漕ぎを体得したように感じた。そのせいで11月の相模湖での全日本インカレに向けては本当に気持ち良い練習ができた。ただ、小浦場君は授業が忙しくもあり、個人的にはペアではなく、1000mシングルでファイナリストになるという最終目標をたて練習をした。その結果、1000mシングルでは、決勝で4位にはいり、とりあえずその目標を達成した。

最終レースは、10000mである。当時11月紅葉シーズンの休みの相模湖は、レジャーボートですごいラフウォーターである。目標を果たした僕としては、最後のレースを楽しむつもりでスタートに向かった。しかし、スタートから約2000mの直線コースから周回コースに入るころには、先頭争いに参加することになった。その後 ラフウォーターのせいもあり、いつの間にか先頭に立っていた。これは千載一遇のチャンス、それからスパートし、後続とかなりの差をあけた。最後、湖面に映える西日に迷わされて回航するブイを間違ってロスしたが、それでも先頭でゴールできた。棚ボタ的勝利といえばそうであるが、4年間のカヌーの集大成といえばかっこいいかな。とにかく、夏の関西インカレと違って、特に戦略的な練習プログラムを組んだわけではなかったが、ジュニアを含め選手全員が、夏の練習の成果を発揮し、カヤック部門2位という成績を残すことができた。

40年も前の話で、記憶違いがあるかもしれない。ところで、一昨年ちょうど40年ぶりに、ロードバイクで、息子の下宿のある狛江市から甲州街道を経て相模湖まで行ってみたが、あのカヌーのメッカであった相模湖ではなかった。あのカヌーレースは幻であったのか。

郷 愁

村田 弘一 (S59年卒)

1985年に就職をしてはや27年、現在は3回目で通算14年になろうとしている大分での勤務。大分市の中でも色々な場所に住んだが今は大分川に近い会社の単身赴任寮住まい。

大分川の川べりは、ランニングコースになっているが私には気持ちの良い散歩コース。春先から秋のそれも冬に差し掛かるころまでここはカヌーの練習場。高校生のパドルがきらきら瞬く様に光るのを見てなんとなく昔を思い出す。向こう見ずに少し乗艇してみたいなとちらと思いながら左固定のパドルなんて無いはずと自分の無茶を止めている。

ちょっと貸してよと声をかけても変なおっさんと思われるだけだろうし。

いつのまにやら工場の幹部になっていて学生の採用にも関わる。昔と違ってエントリーシートでまず面接したい学生を拾い出す。エントリーシートで私が読み始めるのはまず「学生時代に一番力をいれたこと」。何を一生懸命やってそこから何を学んでくれたかな?なんて事を考えている。自分の学生時代の事は棚に上げてしまって。

なかなかカヌーイストのエントリーにはめぐりあわないなあ。

家で料理をするのは結構楽しい。台所に立つと昔の合宿生活を思い出す。なぜかいつも不評だったO君の料理。F主将いわくOは包丁を使わないでできる料理しかしない・・・・。

今の現役はどうしているのかしら。マネージャーが充実していそうだけれど。

歯医者になったS君も実は心配。確かに手先は器用だったが「凝りすぎ」の性格と無謀と表裏一体の大胆な性格。山道でセリカを2台くらい潰してなかったかしら。

駄文を書き始めると色々と思い出してしまう。瀬田川の水の匂いが懐かしい・・・。

創部20年前後のいくつかのこと

小山 泰弘(S61年卒)

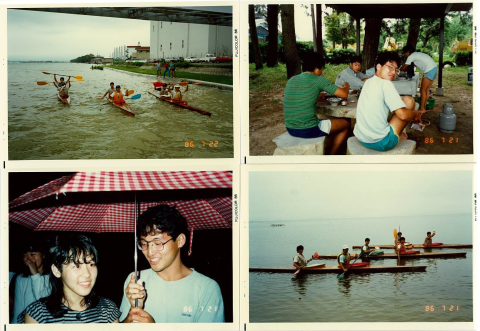

私がカヌー部に在籍したのは1982年から1985年の4シーズンでしたが、高校時代に古い艇庫にお世話になっていたころから大学院を出るまでを合わせると1979年から1988年まで約9年間お世話になったことになります。私(と横井さんと高田さん)の出身校の大阪教育大学教育学部附属天王寺高校(長い!)には、大阪府カヌー協会の会長(調べてみたところ、いまだに会長をされているようです)の矢田先生がおられ、当時関西の高校で唯一カヌー部があったのでした。たしか赤いキングフィッシャー艇2艇と名前を忘れたペア艇1艇(だいぶ記憶があいまい)を古い艇庫内に置かせていただいて午前中に授業が終わった後の土曜日の午後と日曜日に練習に通っていたのでした。就職をしてからは、年に1回だけ初漕ぎに参加するために艇庫にお伺いするのが新年恒例の楽しみです。河奴の原稿は1回だけ書いたきりでいつも不義理でしたので、締め切りを延ばしていただいたのに応えるために古いアルバムをめくってみました。以下、見つかった懐かしい写真を見ながら思い出した当時のことを書いてみます。

1983年の全日本選手権。当時、全日本学生選手権は琵琶湖漕艇場と相模湖漕艇場で交互に開催されていて、全日本学生選手権が開催された次の週くらいに同じ会場で全日本選手権が開催されていました。出る選手も種目もほとんど同じでリレーがあるかないかくらいの差しかありませんでしたが、この年の全日本選手権ではK-4の10,000mの試合が行われました。ひょっとすると後にも先にもこのとき限りの種目になったのではないかと思われます。この種目に犬賀さん、豊田さん、浅井さんと私の4人で出場し、見事全日本銀メダルを勝ち取りました。

1983年の関西選手権のときと思われる写真です。犬賀主将以下21名が写っています。関西選手権は10月ころ開催されるシーズン最後の試合でした。4回生は引退されていたあとだったかと思います。この試合、たしか琵琶湖漕艇場特有の波が出たことが幸いして1,000mシングルで京大がワン・ツーフィニッシュでした。

左の写真はおそらく1984年に開かれた関西学生連盟創立20周年の祝賀会の前後に撮られたものと思われます。故人となってしまった清水さん、白井さん、伊丹さんが忍ばれます。右の写真は1985年のシーズン初めに大学の予算で購入していただいたマッカー(ペア艇)とタイガー(シングル艇)、井上さんが個人で購入されたエックスランサー(シングル艇、通称ペケラン)の進水式。この前の年にはK-4艇とC-1艇を購入していただいていて、今から考えれば大学も随分学生に予算を使ってくれていたものです。

左の写真は1984年の琵琶湖周航のときの写真。遠くに竹生島が写っているところを見ると、海津大崎あたりから撮った写真でしょうか。古い木艇を周航に向けて職人と化した新實さんが丁寧に補修していたのが思い出されます。インカレが相模湖で開催される年には周航をするのは日程的に難しく、私が周航に参加したのは1回生のときと3回生のときでした。右は1983年の祇園祭で舟鉾を曳くアルバイト。午前中働くだけでアルバイト代は5,000円くらいだったでしょうか。当時は割のいい気楽なアルバイトといった認識しかありませんでしたが、今になって思えば普通にはなかなかさせてもらえない記憶に残る貴重な体験でした。

石山・瀬田・四半世紀 ~我が心のふるさと平和堂石山店~

大西 嘉昭(S62年卒)

今年は平成25年。我々が修士で論文を書いていた1月の寒い朝,テレビでどこかの政治家が半紙に書いた『平成』という文字をこの世に示してから四半世紀が経とうとしています。自分は昭和39年生まれで昨年が年男の48歳でしたから,ついに今年から平成を過ごす年月が昭和で経験した年月を越えることになります。早いものですね

さて当方,現在は瀬田の艇庫の琵琶湖を挟んだ対面にある赤白煙突のふもとにある企業の事業場に勤務しています。最寄り駅はJRの石山駅。というわけで,昭和のほぼ最後の頃に在学してカヌーを漕いでいた時代と(昭和58~62),この平成25年の琵琶湖や石山,瀬田の事情を中心に,徒然なるままに記してみたいと思います。

平和堂石山店

当時合宿の食材の主な調達先は平和堂石山店であった。最近の現役は,平和堂には買出しには来ないであろうと想像されるが,会社の前にあるこのスーパーは今でも自分の一番の食材調達先である。入っただけでなぜかホッとしたモノを感じてしまう『我が心のふるさと平和堂』である。現役時代はみんなで台紙に貼って換金していた一枚一円の『ハトのシール』は『HOPカード』というポイントカードに進化した。琵琶湖の対岸のイオンモールに客を取られ,さらに平和堂系列のフレンドマートがサンヨー跡地に開店し,老舗のこの店舗は閉店かと噂されたが,今のところまだ健在である。がんばれ平和堂石山店。

国道1号線の渋滞

これまた25年とは変わらず,1号線は今日も渋滞中である。特に石山駅前の滋賀銀行の前から,琵琶湖東岸の湖岸道路連絡道の間については,25年前の車線数と全く変わっていないのだから当然といえば当然である。これに対して高速道路関係の利便性アップは著しく,京滋バイパスや第二名神の開通で,大阪や名古屋地区からのアクセスはメチャクチャ速くなった。草津のジャンクションなど,道幅は広いしあちこちに分岐ルートがあるしで,25年前の感覚で通行すると道に迷います。

石山のマンション群と湖東瀬田地区の開発

平成10年頃に一度石山に赴任した際,『石山に高層マンション増えたなー』と驚いた記憶があるのですが,最近は湖東瀬田地区の開発にさらにびっくりです。我々の現役当時,漕艇場の北側にはNECのグランドやゴルフの打ちっ放し,あとはドンツキに○○○ホテルが2件ほどあるだけだったのですが,ホテルロイヤルオークの建設を皮切りに立派な店舗が建並ぶ一大商業ゾーンになりました。現役当時,乗艇練習の前後に短パンの汚い格好のままであの道をランニングしていたのですが,今,現役の皆さんはどこをどんな格好で走っているのでしょうか。ちなみに,ドンツキの○○○ホテルは,まだあるみたいです。

京大瀬田艇庫

今もあるJR線路横の艇庫。我々現役当時は,完成したばかりで新しく,先輩方からは『おまえたちは贅沢だ』のように言われたような記憶があります。その後いろいろ改修されたりして今も現役に使われており,自分が出張等で石山から米原行きの電車に乗る際は,必ず誰かいないか眺めるようにしています。最近は女子部員も増えていて,台所やトイレ,シャワー等の水回りが昭和仕様のままではかわいそうだと思っているのですが,OBとしてまだ具体的に改修等実施の支援ができていません。この原稿執筆を機に,他のOB諸氏の力もお借りして,なんとかしてあげたいと思います。

柘植行き

我々の現役当時,夕方18時頃に一本だけ,機関車に引かれる小豆色の客車タイプの『柘植行き』の汽車があって,ちょうど午後の乗艇練習から上がって艇を拭いている頃に通過するその汽車の乗客に向かってよくみんなで手を振っていたことを思い出します。時々,機関車の運転手が気づいて汽笛を鳴らしてくれたりしたものです。その汽車はもうダイヤから消えていたかと思います。

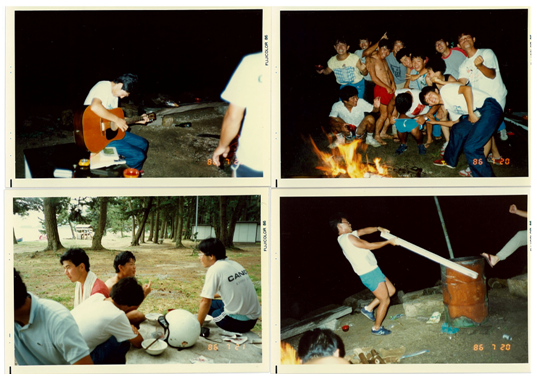

琵琶湖周航

自分は海外赴任時に写真等の荷物を実家かトランクルームにしまい込んでしまって手許になかったのですが,当時の同期の連中にお願いしたら,琵琶湖周航の写真が数多く出てきました。思えばカヌー部4年間,いや大学通算6年間で,これほどまでに羽目を外して心底楽しんだ瞬間はなかったかもしれません。しかしながら,当時は隔年で実施していたはずで,写真のフチの年号が'84と'86なので自分の2回生と4回生の時に右回り-左回りの2回参加したはずなのですが,すでに記憶が混然としていて,思い出の中の2回の区別がほとんどありません。ただ,当時長命寺のふもとの西方寺の庭や海津大崎で盛大にキャンプファイヤー(と言うより何でもかんでも燃やしていた)をやっていたはずですが,平成の世の中でそんな行為が許されているとは思えません。最近の周航はどうしているのでしょうか。

1-1-2-4-4

ちょっとは練習のことを書きたいと思います。タイトルは,自分が主将の時代に3月の春合宿でロング中心に漕いでいた時の通常メニューです。我々の頃は11月後半から3月中旬までは初漕ぎ以外乗艇なしでしたので,春合宿前半は本当にロングばかりで,20本や40本の短距離ダッシュを始めるのは春合宿後半か,4月に入ってからだったと記憶しています。冬も乗艇していた(る),先輩方の時代や,今の現役は,年間の練習メニューはどうなっていたのでしょうか。

2分14秒

もう記憶が定かではありませんが,自分の漕艇場の500mコースでのシングル最高タイムはこんなもんだったと思います。確か一昨年夏,現役の関西学生選手権を見に行きましたが,京大含め(?)どこの選手も総じて我々の時代よりいいタイムを出していたと思います。規定が緩くなって細くなった最新艇,および,シャフトが曲がってブレードも曲面で漕ぎやすくなったスプーンパドルの導入以降,平均タイムが向上したとのことですが,当時の自分がこれらのツールを用いればいいタイムが出せたのか??。もう実証できない命題ですが,気になるところではあります。

ピカイチ先輩

今回,西村先輩の寄稿もあることかと思います。確か自分が1回生の時,ドンドッジか何かでOBの皆さんと熊本先生のお宅を訪問した際,先生より『相模湖の1万mでダントツで優勝した西村光一(ピカイチ)』先輩のお話を聞いて,密かに自分も『相模湖のインカレ1万mで優勝してやろう』というのを目標の一つとしていました。しかし,結果としては,3回生の相模湖インカレでは10位前後,4回生の琵琶湖のインカレは記憶にないのでそれ以下の成績だったのでしょう。

あれから25年以上経って,今ちょっとだけ『あの頃,もっと目標を明確にして練習方法を工夫する等していれば,もっと目標に近づけたのではないか』とも思いますし『いやいや,あの頃はあの頃で自分はよくやった,おまえはピカイチ先輩になれるまでの力はなかったんだよ』とも思います。

最後ですので現役諸君に。今の人生,いろいろ他に楽しいことや有意義なこともありますので,カヌーを漕ぐばかりが青春の選択ではないとは思います。でも,大学4年間,その中で何か一つでも目標を持って青春を賭けて打ち込めることを見つけて下さい。ダサい話ですが,そうやって悩んだり努力したりすることが,間違いなく君の将来の人生を有意義なものにしてくれます。

以 上

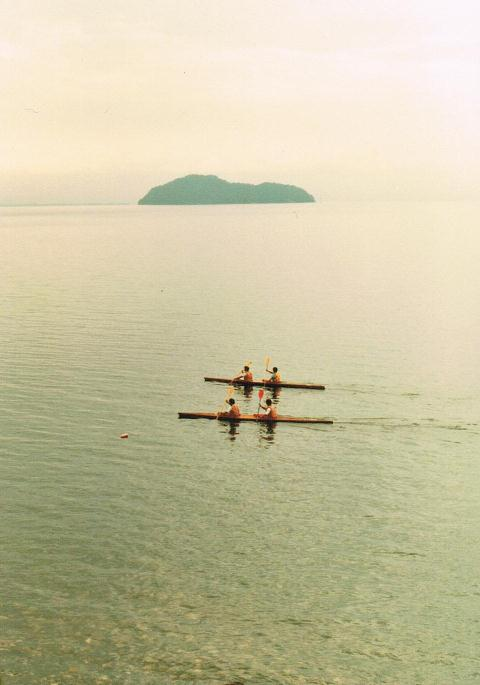

琵琶湖周航

琵琶湖周航

シーカヤックをしてはいけない5つの理由

保志場 国夫(S62年卒)

平成12年度版の河奴に「四万十川カヌーツアーも10回を越えました」を掲載していただいてから、もう13年間が経ちました。昨年は22回目、カヌー部同期の横井や大西を含め、コアメンバーは10名以上、延べ人数で約330人の参加。夏に欠かせない伝統行事となっています。

さて、今回はシーカヤックについて記したいと思います。3年前に、海用のファルトボート(アルフェックのエルズミア480)を購入し、川下りに加えて、海も挑戦することにしました。主なフィールドは瀬戸内海です。

海のカヌーはストイックで、心が折れることが少なくありません。

【問題①】川下りの場合、川と下り始めるポイントを決めれば、あとは川の流れに任せるだけですが、海はコースのない2次元の世界です。当初は、シーカヤックのマニュアル本を参考に、誰かの「お勧めコース」を追体験することから始めました。今では、グーグルアースで地形を睨みながら、カヌーの発着ポイントがある地形をチェックして、実施に移しています。つまり準備が必要でめんどくさい。

【問題②】川の場合、のんびり漕げば流れに乗って、景色が次々と変化する楽しみがありますが、海の場合、1~2kmを漕いでも全く景色が変わらないことがあります。それは疲れます。そこで、欠かせないのはGPS。この30分間で漕いだ距離を確認し、「よく頑張っている」と自分に言い聞かせながら、パドルを回します。島嶼が多い日生から牛窓や、宇野港から直島に至るコースは、比較的楽しめますが、総じてエンターテイメント性はありません。

【問題③】午後1時頃をまわると、晴天の海は、荒れることが少なくありません。波と波の底に入ると、両側が水の壁となり、波の頂点に押し上げられると、すべり台を横滑りする感覚を覚えます。カヌーが絞られるように捻れ、アルミの骨組みがギシギシを鳴るので、たいへん危険です。できるだけ午前中に終えるコース取りをしておいた方が無難です。計画通りに行かない方が当たり前です。

【問題④】思いがけない遭遇もあります。約200m前方に、体長2mはある巨大魚が水上を数度飛び跳ねた時、「鮫はジャンプしないよな」と言い聞かせながら、近くの浜まで久々の100本ダッシュです。後で地域の人に聞くと、「本当に飛びましたか?ラッキーですね。この辺にはスナメリがいて、ウォッチングのファンクラブもありますよ。めったにスナメリは飛ばないんだよ」と。この時は胸をなで下ろしましたが、ラッキーかどうかは後で分かることで、その瞬間は恐怖です。

【問題⑤】海は塩水なので、家に帰ってから入念に舟を洗う必要があります。放っておくと、アルミフレームが錆びて、来シーズンは使えなくなります。土曜に漕いで日曜に洗う。家族の理解が求められる二日がかりの遊びです。

それでも海に行くのは、360度誰もいない空間に漂って、自分の体力と経験だけが頼りという緊張感があるからです。と、いいたいところですが、理由はシンプル。海から帰る列車の中でのビールがとても美味しい。

30年前の1983年4月9日(土)にカヌー部への入部を決めました。今は燃えて無くなったBOXの薄暗い木製の階段は、上がるたびにギシギシと音を立て、その不気味さに一度は引き返そうかと思いました。が、一人、勇気を振り絞ってカヌー部の扉を開いて良かったと、今でもあの瞬間を覚えています。新たなチャレンジは、予想外の大切なものを得る最初の一歩だということを、カヌー部は教えてくれました。あの時、温かく迎えてくれた諸先輩方に、感謝致します。

さて、もしカヌー部OBで、シーカヤックをしている方がいたら、ご一報ください。どこかで漕ぎましょう。四万十川は未経験者も連れて行けますが、リスクの多い海は、数多いクラブからカヌー部を選んだセンスがないと、楽しめないと思いますので。

阪神タイガース21年ぶりの優勝!

小松 雄爾(H元年卒)

この文章は平成15年版の河奴への掲載を想定し、阪神タイガースの18年ぶりのセ・リーグ優勝を記念して執筆したものである。諸般の事情により15年版の河奴は出版されなかったこともあり、カヌー部50周年懐古版にふさわしく、昭和60年当時のカヌー部艇庫の日常を語るため、加筆修正してここに披露することにしよう。なお、地デジ化薄型テレビを当然のものとして育った若い諸君がお目にかかったことがないであろう「白黒ブラウン管テレビ(しかも室内ロッドアンテナ)」が文中にしばしば登場するので、若い諸君は困惑しないよう、心して読むように。(※注 一応念のため断っておくと、筆者は薄型テレビを主力商品として製造販売する会社にかつて勤務していたので、一番若い一回生でも、「そこまで若くない」ことは知っておりますよ)。

それにしても、執筆した当時の星野監督、その後の岡田監督の頃は、我が阪神タイガースもついに「常に優勝を争うチーム」に脱皮したかと感慨深かったものだが、今ではすっかり90年代の暗黒時代を思い起こさせるチームカラーに逆戻りしたようで、時の移ろいは早いものである。それはさておき――。

昭和60年に大学に入学した筆者は、カヌー部新入部員生活と、時ならぬタイガース快進撃とを同時に味わうことになった。4月半ばの伝説のバックスクリーン3連発は自宅のテレビで目撃したが、その後の週末の試合や合宿中の試合の多くを、カヌー部艇庫のテレビで観戦した。

当時のカヌー部の熱烈なタイガースファンは、大阪出身の筆者の他、同じく大阪出身で主将のK先輩(4回生)、M先輩(2回生)、地元京都のS先輩(3回生)、奈良出身のI先輩(2回生)、兵庫出身で同期のSなど、関西出身者が中心であったが、愛知出身のO先輩(3回生)や東京出身のK先輩(2回生)は、"アンチ地元チーム"という「京大生らしい観点」から、タイガースに好意的であった。大阪出身で、同じく"アンチ地元チーム"の観点から、ジャイアンツを応援するT先輩(3回生)のような方もおられたが。

当時の艇庫には、OBのどなたかが卒業されたときに寄贈された――要するに下宿退去時の不要品の――白黒テレビが一台あった。大きさはいま目の前にあるノートパソコンの画面程度と記憶するので、14インチ前後だったろうか。受信アンテナは付属の室内ロッドアンテナのみという貧弱な環境で、京都や大阪で通常視聴する、生駒山送信アンテナからのVHF波の受信は困難だった。しかし、全てのVHF局が、琵琶湖の対岸にある比叡山からUHF波を使って再送していたため、室内アンテナでもかなり画像は鮮明だった。他の比叡山からのUHF局は京都放送(KBS)とびわこ放送(BBC)で、神戸サンテレビ制作の甲子園完全中継をよく観戦したものだった。

ただ、すぐ横の東海道線を列車が通過したときは、電波受信状態が悲惨な状態になった。画面も音声も完全に乱れ、放送の内容が全くわからなくなった。試合中継中の緊迫した展開で、長編成の貨物列車が通ったときなどは、思わず列車に対して罵声を飛ばしたこともあった。

優勝が決まった10月16日水曜日は、その週末に控えた関西カヌー選手権に備えた合宿の最中であった。タイガースは神宮球場でのヤクルト戦、当夜は引き分けでも優勝という状況で、就寝前の自由時間にテレビの前にかじりついた我々カヌー部虎党は、掛布の追撃ホームランと佐野の同点犠牲フライに歓呼の声を上げていた。しかし、合宿中は就寝時間は10時、試験前等で特別な事情がない限り、全員床について翌朝5時半からの練習に備えなければいけないという、「カヌー部・鉄の掟」が我々の前に立ちはだかっていた。

時計の針が10時へと刻々迫る中、9時55分にはテレビを消すという「鉄の掟」に縛られている我々のフラストレーションは高まっていった。しかしここで、当時の主将O先輩(先述)が英断を下した。この日だけは特例として、就寝する者や台所で試験勉強する者に迷惑をかけないのならば、1階艇庫でテレビを見てもよい、との措置が取られたのである。我々虎党は即座にテレビを小脇に抱えて1階艇庫へと走った。

そして時刻は9時59分、試合終了を決めるピッチャーゴロが投手・中西から一塁手・渡真利の手に移って優勝決定、我々カヌー部虎党も21年ぶりの感涙をこぼし、歓喜の抱擁をして喜びを分かち合った。翌日の練習についてはよく憶えていない。

日本一が決まったシリーズ第6戦・11月2日の土曜日は、通常の乗艇練習が予定されていた。当時日本シリーズは全てデーゲームで、午後1時30分試合開始だったように記憶する。京都から練習に向かう車中のラジオで(※注 当時かの京大でさえ土曜日に授業があったのだ、若者よ!)、六番打者長崎の初回満塁ホームランを聞き勝利を確信した我々に対し、O先輩はこのときも英断を下した。「乗艇は中止、ラジオを聞きながら東海道線南側のグラウンドでサッカーをし、試合終了の瞬間は艇庫でテレビを見る」と。おかげで我々はこのときも、日本一を決めるピッチャーゴロが投手ゲイルから一塁手バースの手に移った瞬間を、艇庫の白黒テレビで堪能することができた。

ご存知の通りタイガースはこれ以降長い低迷期を過ごすことになるが、そのおかげか、昭和60年の優勝の記憶は鮮明に残っている。タイガースを応援し続けることで、この17年間(※注 平成15年の執筆)でずいぶん悔しい思いや情けない思いをさせられてきたが、カヌー部の青春の1ページの記憶が薄れなかったことだけに関しては、この間のタイガースの弱さに感謝しなければならないか。もちろん、18年前の思い出を綴った文章を河奴に寄せる機会を作ってくれた、平成15年のタイガースの強さに感謝するのは言うまでもない。(※注 その感謝を捧げたタイガースの強さは、その後の9年間でほぼ雲散霧消した)

カヌー部OB 部旅行

~90年代 カヌー部卒の直近の活動~

久保 勝(H8年卒)

私がカヌー部に在籍した平成4年~8年にかけては部員数が徐々に減少した時期で、かくいう私も卒業時には学年でたった1名という状況でした。少人数での部活動でしたので、上下関係もあまり厳しくなく、アットホームな雰囲気でした。年齢の近い諸先輩とは今でも家族ぐるみで部旅行を行っておりますので、今回はその活動をざっとご紹介したいと思います。

2012年 南紀白浜1泊旅行

参加者:中桐家、岡崎家、神下家、堀家、原田家、久保家 総勢21名

内容:アドベンチャーワールド、京大水族館、とれとれ市場、

エネルギーランド、白浜温泉ホテルシーモア泊でクエ付の宴会

- ・

- 残念ながら中桐家は日帰りでしたが、夜は19名で大宴会となりました。

- ・

- 翌日は神下さん海外出張、原田家 奥様も東京出張にも関わらず、皆様に奮ってご参加頂けました

- ・

- 我が家の娘のデビューとなりました。

2010年 伊勢志摩1泊旅行

参加者:中桐家、岡崎家、神下家、原田家、堀さん、久保家 総勢18

内容:伊勢神宮参拝、おかげ横丁散策、伊勢湾周遊、二見シーパラダイス、

プレミアリゾート夕雅泊での宴会

- ・

- せっかくの伊勢志摩ということで、夜は豪華な伊勢海老付の宴会でした。

- ・

- 二見シーパラでは海獣たちとも触れ合え、大人も子供も大興奮でした。

- ・

- 真珠の生産地ということで、奥様方がちらほら真珠をご購入。財布は奥様が握っているようです。

2009年 淡路島1泊旅行

参加者:中桐家、岡崎家、神下家、原田家、久保家

内容:魚釣り、海水浴(5月!)、ロイヤルホテル泊 地下の居酒屋で宴会

- ・

- この年から中桐家、岡崎家が加わり大家族での旅行といった雰囲気に。

- ・

- 淡路島で仕事をされていた中桐さんプロデユースでの旅行となりました。

- ・

- 魚釣りでは中桐さんが見事タケノコメバルを釣り上げられました(さすが元水産学科!)。

- ・

- 私はヤボ用で翌朝帰りましたが、翌日は慶野松原で海水浴までされたとか。

2008年 浜松1泊旅行

参加者:神下家、原田家、堀家

内容:浜松祭り(堀家 ご長男の初子祝いの凧揚げ)

- ・

- 残念ながら私は不参加。浜松の伝統行事である凧揚げなどをされたそうです。

2007年 浜松1泊旅行

参加者:神下家、原田家、堀家、矢部、久保家

内容:堀家訪問(ご長女誕生祝)、いちご狩り、うなぎ昼食

以 上

勝 利 の 味

新居田 歩(H13年卒)

私の入部した1997年春のカヌー部の人数は、確か9人だったと思います(4回生1人、3回生4人、2回生2人、1回生2人)。在籍時は多少増えたとしても、15人を超えたことはなかったのではないかと記憶しています。近年、京大カヌー部は私の現役時代では考えられなかった大人数のクラブになっておりとても驚かされます。後輩のみなさんの努力を思うと頭が下がります。京大カヌー部のさらなる活躍を楽しみにしています。

私はなかなか感情を素直に表現するのが苦手なので(周りのみなさんがどう思っていたかはわかりませんが)、現役時代に自分のレースで涙したりしたことは一度もなかったのですが、一度だけ感情が素直に高まった瞬間があるのを覚えています。それは、私が主将を努めていた2000年の関学選のことです。当時1回生であった原君、武富君は順調に成長し、特に原君はJK-1の優勝候補筆頭と他校でも囁かれていました。二人とも決勝に進出し、いざ決勝となると、なんと原君がスタートで即沈。やや落胆の広がる京大テント前でしたが、武富君はしっかりと漕ぎきり下馬評を覆して優勝したのです。残り100mを目で追ったときの燃えるような、祈るような気持ちはなんといっていいのかもうよくわかりませんが、ゴールした瞬間、自然とガッツポーズと涙が出て頭が真っ白になったのを覚えています。このとき一番はしゃいでいたのは、優勝した当人ではなく私だったのではないでしょうか?なお、この後のJK-2レースでは武富・原ペアがぶっちぎりの優勝でした。私自身の4年間は、戦績としてはなかなかに厳しく、シニアでは決勝進出を果たせませんでした。他校のライバルひしめく中、京大がJrカヤック部門を完全制覇できたことは、学生選手権の中では唯一勝利の味を味わえた一番いい思い出なのかもしれません。ただ、今になって思えば、願わくは、自分自身の勝利で涙したかったなぁと思うことも。私の引退後、一緒に漕いだ後輩の多くが、自力でシニアのレースで決勝進出、入賞するのをみて素晴らしいと思うとともに、密かにうらやましいなぁと考えていました。

私は引退してからもう12年たちますが、今もカヌーに乗っています。社会人になって以降、川のカヌーに興味をもち、数年前からはスラロームやワイルドウォーターの競技会にも出場しています。2011年には幸運もあって山口国体に出場することが出来ました(結果は散々でしたが、、、)。カヌーがこの年になってさらに楽しくなっています。普段の生活との両立に悩みもありますが、もう少しがんばって、できれば今度は自分自身の勝利を味わいたいなぁとこの原稿を書きながら思いました。明日からまた頑張るぞ。

楽々予選通過の武富君。原君と武富のペアは2年後にインカレで決勝に

楽々予選通過の武富君。原君と武富のペアは2年後にインカレで決勝に

2000年関学選終了後。中央の帽子が著者。うれしそうです。

2000年関学選終了後。中央の帽子が著者。うれしそうです。

2000年フルメンバー。マネージャーも含め。

2000年フルメンバー。マネージャーも含め。

近 況 報 告

坂井 健男 (H14年卒)

カヌー部を卒業してはや10年がたちます。その間、大学院、留学と色々なことがありましたが、ようやく3年前、現在の名古屋に落ち着きました。私立名城大学の薬学部にて有機化学の教鞭をとりながら、月曜日から土曜日まで趣味の研究に没頭する毎日です。見たことない形の分子・見たことない形式の反応に出くわすと、まるで深海のそこから謎の生命体を生け捕りにしたかのような喜びがあり、わくわくします。ただし、日曜単独の休みだと、他に熱心に打ち込める趣味をなかなか作ることもできず、たまには体を動かさないと行けないなあと感じているところです。

さて、私の勤務先についてですが、8年前から6年制へと全面移行し、この4月で2回目の6年制卒業生を輩出します。カリキュラムがかなりタイトになり、クラブ活動に関しても大学側に「活動時間を管理されている」面は否めず、限られた時間の中で活動を行っています。同じ薬学部と言っても私の学生時代は、単位を揃えて卒業するだけであればそれほど苦労せず、カヌーに打ち込む時間も十分にあったので少しかわいそうにも感じます。キャンパスの広さにも限りがあるため、部活の設立・存続規定も非常に厳しく、先日、剣道部が部員5名未満になったという理由で廃部になりました。4人以下でも本人達のモチベーションを保っていければ継続可能だろうとも思ったのですが、決まりなので仕方がないとのことです。会議での一連の説明を聞いていると、自分達のカヌー部ももしかしたらこうなっていたかもしれないと思い、少し胸にこみ上げてくるものがありました。

僕らの時代は部員が多いとは言えず、学年を問わず「Allカヌー部」で非常に一体感のあるクラブでした。少ないながらも少数精鋭で決勝・表彰台を目指そうという雰囲気はありましたが、肝心の部員数は(マネージャーさんを除くと)私の代で3人その下は2人さらにその下は1人と年々減っていき、私が4回生の時の新入部員はついにゼロになってしまいました。今から思うと私に関して言えばカヌー部存亡の危機のきっかけを作った責任はやはり否めないと思いますが、僕が卒業後に入部し、少ない部員時代のカヌー部を支え、現在の復活へと繋げてくれた川端・堀越・橋口の各後輩には今でも感謝の気持ちでいっぱいです。

最後に私事ながら、この2月に結婚いたしました。明るく楽しい家庭を築いていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

カヌー部氷河期時代を懐かしむ

白波瀬 文吾(H22年卒)

現在のカヌー部員は今年度引退した4回生も含めると40名を超えると聞き、カヌー部が部員獲得に苦しんでいた時期を過ごした世代としては、非常に喜ばしい限りです。部員増加の経緯やカヌー部の現状については、頼もしい後輩OBや現役に語っていただくとして、私は部員数が10名にも満たない時期(いわばカヌー部氷河期)の思い出を書くことで、部員が1名の時代を経験された川端先輩(2007年卒)をはじめ、少数精鋭と自分に言い聞かせながら現役時代を過ごされた若手OBの方々に当時を懐かしんでいただくとともに、現役の方々にとって新歓の励みになればと思い、寄稿させていただきます。

私が入部した2006年当時、カヌー部の部員数は、4回生が2名、2回生が1名の合計3名という、相撲部(当時部員数4名)よりも規模の小さい部活でした。試乗会の集合場所である時計台前で先輩2名の歓迎を受け、「残りの部員は艇庫で準備をしている。」と聞いて艇庫に向かったところ、出迎えてくれた先輩が1名だけであった時は思わず失笑してしまいました(当時の先輩方、すいません)。当時は部員が集まらないため、新歓を5月末まで行っており(現在は4月いっぱいで10名を超えるとのことです)、2か月の新歓を終え、新入部員は私を含め5名が入部しました。当時としては、5名の新入部員というのはかなり大量ではありましたが、すぐに4回生が引退し、また、2007年度の新歓でも思うように部員数が増えなかったため、1年半ほどカヌー部氷河期を味わうことになりました。

部員が少ない時期の思い出として、特に印象に残っていることが2つあります。ひとつは、試合がとにかく暇であるということです。実力面での問題はともかく、レースに出場する部員がとにかく少ないことで、京大の全レースを見ても空き時間が多分にあったため、時間の有効活用と称して、様々な暇つぶしを行っていました。上回生の目を盗んで漫画を読む者(H君)や、1日の大半を寝て過ごす者(I君)、会場の芝生で鬼ごっこや野球をする者(H君、O君、S)など、およそ現在のカヌー部からは想像できないほど不真面目な態度で試合に臨んでおり、当時の主将であった橋口先輩(2009年卒)には本当にご迷惑をかけたと深く反省しております。

もうひとつは、冬の艇庫の寒さです。冬合宿といっても、当時は週末の乗艇と2月末からの春合宿以外に艇庫に泊まることはなかったのですが(現在は2月上旬から夏に近いペースで合宿をするそうです)、冬のつらさに耐えかねて退部する部員が出るなど、部員の艇庫への足が遠のき、合宿であるにもかかわらず、2名で乗艇を行うこともありました。冬の乗艇の寒さは現役の方も今まさに感じているところと思いますが、当時は部員が少ないために艇庫が温まることがなく、畳は屋外のコンクリートのように冷え、日光がある分屋外の方が暖かいという悪環境の中、休憩中も1つのこたつで全部員が暖をとるのが、冬の艇庫の日常でした。引退後、冬場に艇庫を訪ねる際には、いつも当時を思い出しつつ、現在の艇庫の暖かさに感動しています。

このように部員数が少なくてつらい時期を経験した者としては、現在のカヌー部の発展が喜ばしいとともに、多くの部員が高いレベルでお互い切磋琢磨しあえる練習環境が羨ましくもあります。

2005年の関西学生選手権

2005年の関西学生選手権

私はGWに試乗会にはじめて参加し、アットホームな部活の雰囲気に魅力を感じて入部したので、当時の部員が少ない状況であったからこそ京大カヌー部に出会うことができたといえるのですが、現在ではOBとして、発展していく京大カヌー部をみることが、子供の成長を見守る親のように楽しみで仕方ありません。今後も京大の選手が表彰台に立つ姿を見るために夏は声をかけあって瀬田へ応援にかけつけますので、冬乗艇や春合宿、新歓と大変な行事が続くとは思いますが、頑張ってください。

2006年の関西学生選手権

2006年の関西学生選手権

下馬評通りには行かなかったのですかね? カヌー部HPよりパクリ

下馬評通りには行かなかったのですかね? カヌー部HPよりパクリ

京都大学カヌー部OB・OG会

平成24年会計収支報告

(平成24年1月1日~12月31日)

| 前年繰越金 | 479,241 |

| 会費 | 160,000 |

| 預金利息 | 79 |

| 合計 | 639,320 |

| 「河奴」24号印刷 | 124,425 |

| 合計 | 124,425 |

| 預金残高 | 514,895 |

会計 菅澤 正秀 (1969年卒)

新歓のディナーパーティーらしい。現役のHPからのパクリです。

新歓のディナーパーティーらしい。現役のHPからのパクリです。

現役寄稿文

より多数のOB・OGのご支援を

昨年度主務 海野 大和

京都大学体育会カヌー部前主務の、海野大和(農・森林4)です。昨シーズンは主務として、また現役部員として、OB・OGの皆様の厚いご支援・ご声援に支えていただき、無事に1年間のシーズンを終えることができました。この場をお借りして、お礼申し上げます。ありがとうございました。

昨シーズン、主務として自分が実現しようと思っていたことがありました。部員が増え続けている現状、艇庫の生活環境をどう改善していったらよいのか、という課題です。4月には、男子部員13名、女子部員1名が新たに加わり、艇庫の男子部屋のキャパシティはほぼ限界に達してしまいましたが、結局は数名の男子部員の犠牲(廊下や外で寝る…)の上で夏を終えるという形でなんとかやり過ごし、この問題は、現主務の伊藤君にそのままそっくり託してしまいました。伊藤君、そしていまだ狭い部屋に苦しむ男子部員のみなさん、ごめんなさい。

現役を引退しOBとなった今、これからカヌー部の活動にどう貢献できるのか。

現役の3年半、特に主務として過ごした1年、率直に感じたことは、カヌーってお金がかかるなあ、ということでした。艇という厄介な器具が必須なうえ、大会や遠征には車と宿泊が必須。容易にまとまったアルバイトもできない現役選手にとって、経済的理由で大会や遠征といった貴重な機会を逃してしまうこともあると思います。もちろん昨年も、私が副務を務めていました一昨年も、OB・OGの皆様からは艇や艇庫の設備のための資金を寄付していただき、そのおかげもありまして、ここ数年の部の拡大にかかわる艇購入などができたと思いますが、しかしその負担は、カヌー部全OB・OGの皆様のうちの一部の方々が支えてくださっていた、という事実もあります(引退し、新たにカヌー部OBに加わった今、少々語気を荒げてしまいました…すみません)。

少しでもたくさんのOB・OGの皆様が、現役カヌー部員を見守り、応援し、支えていくことで、京大カヌー部はもっと大きな強い部になっていけると思います。そのためにも、ともにカヌーという時間を過ごした仲間たちと、いつまでも最高の仲間でいたいです。

最後に話はガラリと変わりまして、今年2013年には、カヌー部50周年記念祝賀会が開かれます。多くのOB・OGの皆様にご参加いただき、同じカヌーという時間を過ごした仲間たちともう一度つながりあう場にしていただけたらと思います。企画・運営に奔走してくださっています後藤先輩のもと、今だ大学に残る最若OBとして、しっかりと運営にをしていく所存です。たくさんのOB・OGの皆様のご参加をお待ちしております。

これは現役カヌー部HPからのパクリです

これは現役カヌー部HPからのパクリです

主 将 挨 拶

主将 北条 英雄

京大カヌー部主将を務めております、北條英雄(法・3・カヤック)と申します。カヌー部創部50周年という記念すべき一年に主将として部に携われることを光栄に思います。苦労の絶えなかった創成期、黄金時代、部の存続も危ぶまれた冬の時代などカヌー部には多くの歴史が刻まれてきましたが、こうして現役がカヌーにまい進できているのも、OB・OGの皆様の努力のおかげに外なりません。

現在、カヌー部は35人で活動しており、大学カヌー界でも有数の大所帯となっています。しかしここ数年お伝えしていることかとは思いますが、大会で上位に食い込んでいける選手はまだまだ多くありません。これから部員数だけでなく、個人やチームとしての質をますます高めていく必要があります。そのためにこれまで以上の乗艇量をこなす。中長期的な練習目的を明確に示したり、一乗艇毎に目的意識を口に出させたりすることで、練習への意欲、主体性を高める。チーム内での競争意識を高めるために、組別練習の頻度を増やす。これらを常に意識した指揮を執ることを心がけています。

これらの取り組みが夏に実を結び、部門、個人の目標が数多く達成されるよう、選手一同努力してまいりますので今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

主務挨拶と現カヌー部の現状

主務 伊藤 光祐

今年度の主務を務めさせていただいております伊藤光祐と申します。

現在カヌー部現役部員はカヤック14人、カナディアン12人、女子カヤック5人、マネージャー4人の計35人が所属しております。もちろんこれはここ数年の間で最大の部員数であり、年々確実に規模が大きくなってきています。前の活動報告でも申し上げましたが、この規模を土台でしっかりと支える役割が主務の仕事だと考えております。

具体的な話を申しますと、やはりこれだけ大所帯になった為に艇庫の収容人数の問題が深刻な状況となっています。この冬の時期はまだ良いのですが、部員数が最も多くなる春から夏にかけて(特に夏合宿)の時期が問題であり、去年は最大で43人にもなりました。

この問題の根本的な解決は艇庫の増築しかありませんが、法律的な問題や莫大な費用がかかるのは確実な為、かなり難しい状況です。とりあえずは今年の春に新たに新入生を迎えるにあたり、新たな宿泊施設の確保などにより、暫定的ではありますが解決していきたいです。

もう一つは艇の数に関してなのですが、今年の春の新入部員数次第では再び不足しそうな状況となっています。新幹部が発足して以降、新艇としてはK-2艇(Legacy)を購入しC-1艇(Quattro)も購入予定(注文中)ですが、それでも特にカヤック艇に関しては新入部員数次第では不足する可能性があります。正直なところ、K-2艇に加えてC-1艇も新しく購入するというだけでも大きな負担でありますが、それに加えてさらに新艇を購入するとなると大きな赤字となることは免れません。是非ともOBの皆様のお力添えを宜しくお願いいたします。

最後に、個人的な意気込みとなりますが述べようと思います。 これから現役最後の冬合宿の時期を迎えます。冬合宿はその年のシーズン全体の成績を左右いたしますので、これが速くなる最後のチャンスだと思っています。今年のインカレは新しくエントリー制限がかかりますが、何としてでもエントリー制限をクリアし1000mを4分40秒で漕ぐことのできるように頑張って参ります。

部 員 紹 介

3回生

- 浅田温哉(副将・カヤック長)

- 部内随一のパワーを持つ男、浅田温哉。 体格がよく威厳十分であるが、一方ではとて も他人想いで部員からの信頼は厚い。

- 伊藤光祐(主務)

- 伊藤さんは多くの人にいじられる。 勝野さんにはフルーツのバナナを取られるし、 山本や赤尾は新歓期の「浅岡くん」の発音を 真似し、浅田さんは伊藤さんに用もなく「お い、伊藤!」と近づいていく。上回生なのに いじられるのは、その性格の穏やかさゆえ、 大抵のことは許してくれる器の広い人である。

- 岡原拓馬

- 岡原の特長を一言で表すと「おもしろい」である。 狙っているのかそうでないのかは定かではないが、一言発するだけで場の空気を支配してしまう。 引き出しの広さも相まってどんな話でも拾ってくれるのだが、彼は常識にとらわれない自由な発想で返してくる。一般人だとすべるところを彼は事もなげに笑いを呼び起こす。 彼と話をしていると、天賦の才を感じずにはいられないのである。

- 勝野友之(カナディアン長)

- 人呼んで『鬼のカナディアン長』 温厚な先代カナディアン長とは打って変わり、圧倒的厳しさをもって京大カナディアンを統制する。 しかしそんな反面、カナディアン粗相なる制度により愛するカナディアン仲間に降りかかる罪、つまり釜洗いを軽減するという優しい一面も見せる。

- 白川瑞樹(マネージャー長)

- 現マネージャー長の白川さん。「ミッキー」と多くの方に呼ばれています。 とにかく声が大きく元気のある方で、ビデオ撮りのときにめっちゃ声が聞こえてきます。また積極的に部員とからんでくださるかたであり、男子部屋での話題の中心にしばしばなるくらいです。アニメとかに詳しいらしいです。 白川さんがいる限り艇庫はにぎやかです。

- 吹野由佳

- とある部員の間では、フッキーさんは熊に似ていると評判だ。その熊がプーさんなのかはたまた大自然で鮭を捕まえる熊なのかは、誰にもわからない。フッキーさんは、あふれ出る正義感と、滲み出す責任感でマネージャーの仕事をきっちりとこなしている。とても頼りがいのある後輩だ。

- 北條英雄(主将)

- 我らが京大カヌー部を率いる主将! 法学部でありながらも奈良の自宅から京大へ、艇庫へと通っているスーパー真面目な先輩。 その離れ業には畏敬の念でいっぱいです!そして北条先輩は、イケメン!イケメン! 時に優しく時に厳しい姿勢もまたイケメンです。また時にはプロテインをひっくり返し、食器台や床に粉末をこぼすというお茶目な一面も。笑

- 南千晴(女子カヤック長)

- 南さん? まぁ声が大きいですね。そして高い。といっても甲高いという程でもないんですが。とりあえず試合中の「京大ファイトー!」とか言う彼女の声はかなり遠くまで聞こえますね。やる気が出ます。

- 山崎健史(副将・トレーナー長)

- カヌー部でちゃらいちゃらいと名高いざっきー 困った時に助けてくれるから、女子から人気なんでしょうね 女子部屋からでもざっきーを呼ぶと男子部屋から「んー?」とか言っていつでもちゃんと来てくれます。めっちゃ耳良いっ女の子の声だから聞こえるのかな~、さすがです!笑!! "カヌー部ちゃらい"ざっきーはいつか"一般的ちゃらい"になるのでしょうか?残り1年、乞うご期待っ

- 横田睦波

- のほほんとした雰囲気とは裏腹な、ばりばりのアウトドア派。 土日練終わったその夜に、かつてのボーイスカウト仲間と愛知でバーベキューというハードスケジュールを難なくこなすアクティブさ、見習いたいです。 一方、平日練の夕ごはんに豚の角煮やハンバーグを作ったり、艇庫(の女子部員)に手作りクッキーを作ってきてくれたりする素敵な方でもあります。

- 青木謙太

- 青木さんは高校時代、全国模試で上位に名前がのったことのある(らしい)凄い方です。 今となってはその見る影も無く、空き時間を最大限カヌーに活用し、前期には毎週平日に100km漕ぐという離れ業をやってのけました。 それもあって最早艇庫の住民と化していましたが、最近は艇庫にいる時間は人並みになった模様。

- 池下和輝

- 池下くんは入部当初から進化し続けている! 「前よりも引き締まった」「かっこよくなった!!」という声が聞こえるだけでなく、何だか絡みやすくなったような今日この頃… 最近ではいじられることもしばしば。 しかし、カヌーに対しての真面目な姿勢をは入部当初から変わらない。 これからもその情熱をメラメラ燃やし、さらなる進化を遂げてほしい。

- 江盛咲子(渉外)

- 練習熱心な江盛 総人というアドバンテージを活かし、平日やテスト期間中は驚くほど艇庫に出没する そんな熱心さが昂じて、遂に下宿を瀬田に移したらしい 瀬田に下宿借りるぐらいなら艇庫に住めよ!

- 岡本梓(副務)

- カヌーへの愛は人一倍熱いものがあり、本物のQUATTROに乗っている。 体づくりへの愛も人一倍熱いものがあり、筋トレやエルゴにも熱心に取り組んでいる。 植出さんへの愛も人一倍熱いものがあり、植出さんと話している人を見ただけで嫉妬してしまう そんな愛に満ちた岡本梓にはプライベートでも人一倍熱いものがあるのだろうか?

- 木村知貴

- 新しく艇庫生活大臣に就任した彼は艇庫の生活環境を改善すべく、日々尽力している。 さらに彼は2013年度の新歓大臣の役職にも就いており、部全体をしっかりとまとめている。 普段は寡黙で怖そうな印象のある木村だが、新歓のビラ配りでビラを殆ど配ることができずに落ち込むという可愛らしい一面も垣間見れる。

- 畠山力(副務)

- 力さんはかっこいい。そのうえ優しい。 まさに紳士というにふさわしい。 しかも社交性もあるときた。 もはや何か一つ自分にくれてもバチは当たらないと思います。

- 藤井泰行

- 京大カヌー部の元気印!!フジイです★ 騒がしく疲れ知らずで周りを疲れさせる彼は、まるでピュアな少年のようでありながら、筋トレにも熱心なので、どんどん筋肉がついてマッチョマン化している!! しかし最近、意中の女の子に関しては不甲斐ない結果を残してしまった… カヌーにおいては、良い結果を残してくれることを期待しよう!!

- 水谷弘樹

- いつも笑顔の水谷くん。 真顔になるとK戸大のま○だくんと見分けがつかなくなる。 予想のつかないリアクションとボケ、キレの悪いノリツッコミが売り(?)で、ぶっちゃけ頼りなさそうな印象を受ける。 しかし、実は彼は学連の仕事から飲み会の幹事までしっかりこなすできる男である。

- 森村岳雄

- 森村岳雄、彼を形容するのに最適な言葉は"かわいい"。 雰囲気、笑顔、仕草。どれをとっても"かわいい"が相応しい。 その"かわいさ"で周りの人間を魅了している。 が、それは全て演技。彼にすれば、"かわいい"は演じるもの。 彼は"かわいい"と言われることに快楽を感じている。 その快楽は普段、心の奥底。しかし、酔っているときは隠しきれずに歯を食いしばって喜んでしまう。相当嬉しいのだろう……

- 西村由衣

- まず美人である。「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」とはまさに彼女のための言葉かもしれない。 次にどんなことにも一生懸命である。 しんどい仕事を嫌な顔一つせずこなす姿勢には拍手を送りたくなる。 欠点があるとしたら少しボーとしている所かもしれないが、それも愛嬌ということで場合によっては長所になりうる。

- 赤尾隆史

- 赤尾ってどんな子?

ーーーーー ーーーーー

どっすーーーーーーーーん

__________________

こんな子デス。

『にゃるほどぅ』

- 浅岡史哉

- 彼は元陸上部というバリバリのスポーツマンで、持久力、筋力共に一回生の中でトップである。 勉強にも真面目で、艇庫にいるときはレポートに取り組む姿がほぼ毎週見受けられる。 (仕上がったとの報告は受けたことがない) 更に爽やかイケメンで性格もよい。 浅岡はまさにパーフェクトという言葉がぴったりの人物である。

- 馬野貴文

- まさに経済学部生。

前期は授業をばっさばっさと切ってパラダイスを謳歌。しかしその残りの時間をふんだんに乗挺に費やし、同回一の乗艇量を誇ったほどの

カヌー狂カヌーに真剣な者である。そのカヌーへの熱意は普段のビデオ研究の姿からもうかがい知れる。 これからも彼のカヌーへの熱意と言葉に注目である。

- 小宮櫻子

- 一回生唯一の和風美人(つまり女子プレーヤー) 他の男子部員を抑え、同回生で一番目か二番目にカヤックに乗れている。 しかも、マネージャーにも負けないくらい他人のためによく働く。 要するに、彼女には欠点という欠点が見当たらない。 が、個人的には、もっと欠点があっていいと思う。 まあ小宮さんはそんな人です。

- 庄田康一

- やっほー!!庄田だよ!! 最近のマイブームはダンゴムシ!! うふふふ まいっかー!オッケ~ いい感じ~!

- 武田淳弘

- インカレJC-2で見事優勝を果たした期待の一回生カナディアン、武田淳弘。 しかしその結果におごることなく、「謙虚」を目標に掲げ練習に取り組むストイックな男である…のだが、その立ち居振舞いからは何故かあまり謙虚さが感じられない。 むっつりしたマッチョだからムッチョ、とあだ名がついたことがあるらしいが、幸か不幸か艇庫ではそのあだ名は定着しなかったようである。

- 田代大貴

- 田代さん

一回生はおろか上回生までも彼に敬意、いや畏敬の念とでも言うべきものをもってそう呼んでいる。 そんな田代さんはよく山本に抱き付かれる。悠々と流しながらも仏の顔も三度まで。いつ仏が阿修羅に変化してもおかしくない。

- 仲井侑馬

- K.NAKAI の異名をもつクズ男

でも、彼はただのくずではないのです。自分の気持ちに正直で真っ直ぐなだけなのです。 その真っ直ぐさがカヌーに生かされることを期待します(´・ω・)ノ

- 中西健

- 「今日はまじ疲れたー(>_<)

線形とチャイ語のテストを気にしつつ過ごしてたわ

まあどっちもうまく乗り切ったけど笑

昨日遅くまで頑張ったしなー。おかげで寝不足が…

しかも筋トレとランニング(T_T)。とことん自分を痛めつけてますね笑

明日の宿題もあるし、今日もすぐに寝れそーにはないね

ほんま毎日忙しいわぁ。カヌーしたいなー

ハサミで切れる液体って何ていう物質なんやろ

先生に聞くん忘れてた笑

まあいいか

明日もまたがんばりまふか」

- 難波真衣

- 秋新歓で入部してくれた新1回生マネージャー。 まだ入部して間もないが、既に若干天然の一面 も…. これから他にどんな一面を見せてくれるのか楽 しみですね。

- 西村光史

- 彼はにこやかな笑顔でみんなを癒すカヌー部のマスコットキャラクター! あまりおしゃべりな方ではないが、ちょいちょい出てくる発言がとってもおちゃめ(笑) カヌー部名物釜洗いじゃんけん、及び皿洗いじゃんけんに負けすぎて常にキッチンにいるのも外せないポイント。 お嫁さんにほしいタイプである。

- 日部雄太

- 日部君の第一印象は落ち着いた子。どこか物事を客観的に見ていて、大人な印象を与えます。 その反面、最近は無謀な皿洗いじゃんけんを挑んだり、ちょっかいをかけたりと新たな一面を見せるように! 部にも慣れて本性を出してきたのでしょうか!? これからも新しい姿をたくさん見せてね♪

- 松下涼

- 比較的高身長で細身であり、低い「ええ声」を出せるのが魅力的である。 艇庫の中では、大体勉強をしているか、自分の漕ぎをビデオでチェックしている。 恐らく1回生の中では一番真面目かもしれない。が、恋に関しては自分が関わるよりも、他人を見て横で笑っている方が面白いという、少々黒い一面を持つ。

- 山田慎太郎

- 彼のオンラインゲームのやり込みようはなかなかだ 笑 全国でチーム4位の結果を出すほどの腕の持ち主。 家にいるときは大抵イスに座ってオンラインゲームのようで(*・ω・) また、彼には18歳武勇伝も数々ある。なんせ、髭をたくわえると未成年にはまず見えない 笑 他にも彼は現役で、合格者最低点との差0点で受かった強者。彼は何かと「持ってる男」と言えよう

- 山本和宏

- 独特のノリとテンションで 先輩であろうと他校の選手であろうとガンガン絡みにいく。 その安定のしつこさで温厚なはずのI先輩をガチ切れさせたことは部内では有名な話。 そんな彼ですが実はカヌーについてしっかり考えていて一部の先輩の評価はひそかに上昇中だとの噂も。。。

現役には関係ないですがカッコいいのでもう1枚

現役には関係ないですがカッコいいのでもう1枚

戦績報告

・第43回京都府カヌースプリントカヌー選手権大会(7/1)

<ジュニア>| JK-1 (500m) | 3位 | 山本和宏(理1) |

| JK-2 (500m) | 2位 | 山本和宏・田代大貴(工1) |

| 5位 | 中西健(工1)・福田(立命館) | |

| JWK-1 (500m) | 1位 | 小宮櫻子(経済1) |

| JWK-2 (500m) | 1位 | 小宮・酒井(同志社女子) |

| JC-1 (500m) | 4位 | 武田淳弘(理1) |

| 5位 | 山田慎太郎(工1) | |

| 7位 | 松下涼(経済1) | |

| JC-2 (500m) | 3位 | 赤尾隆史(経済1)・松下 |

| K-1 (1000m) | 5位 | 柴田康弘(工4) |

| 7位 | 浅田温哉(法3) | |

| K-2 (1000m) | 5位 | 浅田温哉・木村知貴(理2) |

| K-4 (500m) | 3位 | 柴田・浅田・青木謙太(理2)・木村 |

| WK-1 (500m) | 3位 | 壷井侑夏(工4) |

| 4位 | 横井郁(総人3) | |

| 5位 | 江盛咲子(総人2) | |

| 6位 | 南千晴(経済3) | |

| 7位 | 岡本梓(文2) | |

| WK-2 (500m) | 1位 | 壷井・横井 |

| 2位 | 南・岡本梓 | |

| 3位 | 横田睦波(総人3)・江盛 | |

| WK-4 (500m) | 1位 | 壷井・横井・江盛・岡本梓 |

| 2位 | 南・小宮・上田(和知カヌークラブ)・十倉(綾部高校) | |

| C-1 (1000m) | 4位 | 岡本弘晃(工4) |

| C-2 (1000m) | 4位 | 岡本弘晃・池下和輝(工2) |

| 9位 | 海野大和(農4)・伊藤光祐(工3) | |

| C-4 (1000m) | 3位 | 海野・伊藤・畠山力(法2)・谷弘樹(経済2) |

・第48回関西学生カヌー選手権大会(8/11~8/14)

<ジュニア>| JK-1 (500m) | 5位 | 田代大貴 |

| 6位 | 浅岡史哉(工1) | |

| 8位 | 山本和宏 | |

| JK-2 (500m) | 4位 | 田代・山本 |

| 6位 | 浅岡・庄田康一(法1) | |

| 7位 | 馬野貴文(経済1)・仲井侑馬(法1) | |

| WJK-1 (500m) | 8位 | 小宮櫻子 |

| WJK-2 (500m) | 4位 | 小宮・中川(神戸) |

| JC-1 (500m) | 3位 | 赤尾隆史 |

| 4位 | 武田淳弘 | |

| 6位 | 日部雄太(理1) | |

| 7位 | 山田慎太郎 | |

| 8位 | 松下涼 | |

| JC-2 (500m) | 1位 | 赤尾・松下 |

| K-4 (1000m) | 6位 | 浅田・柴田・青木・木村 |

| K-1 Relay (500m)X4 | 5位 | 柴田・浅田・平野桂太郎(農4)・木村 |

| WK-4 (500m) | 5位 | 壷井・横井・江盛・岡本梓 |

| WK-1 Relay (500m)X4 | 4位 | 壷井・横井・江盛・岡本梓 | C-4 (1000m) | 4位 | 岡本弘晃・小野・勝野友之(工3)・池下 |

| C-1 Relay (500m)X4 | 4位 | 小野・岡本弘晃・勝野・海野 |

・第48回全日本学生カヌー選手権大会(8/28~9/2)

<ジュニア>| JK-2 (500m) | 3位 | 庄田康一(法1)・山本和宏(理1) |

| 7位 | 浅岡史哉(工1)・田代大貴(工1) | |

| 8位 | 馬野貴文(経1)・中西健(工1) | |

| JWK-1 (500m) | 8位 | 小宮櫻子 |

| JWK-2 (500m) | 4位 | 小宮櫻子(経1)・中川沙良(神戸大学) |

| JC-1 (500m) | 5位 | 武田惇弘 |

| 6位 | 赤尾隆史 | |

| 7位 | 松下涼 | |

| 8位 | 山田慎太郎 | |

| JC-2 (500m) | 1位 | 武田惇弘(理1)・山田慎太郎(工1) |

| 2位 | 赤尾隆史(経1)・松下涼(経1) |

| K-1 Relay (500m)X4 | 8位 | 柴田康弘(工4)、浅田温哉(法3)、北條英雄(法3)、山崎健史(工3) |

| WK-4 (500m) | 7位 | 壷井佑夏、橫井郁、江盛咲子、岡本梓 |

| WK-1 Relay (500m)X4 | 5位 | 橫井郁(総人4)、壷井佑夏(工4)、岡本梓(文2)、江盛咲子(総人2) |

| C-1 Relay (500m)X4 | 7位 | 岡本弘晃(工4)、小野淳(経4)、海野大和(農4)、勝野友之(工3) |

・第49回関西カヌーレーシング選手権大会(10/20~10/21)

| K-4 (500m) | 7位 | 浅田温哉・北條英雄・浅岡史哉・中西健 |

| 8位 | 山崎健史・木村知貴・庄田康一・田代大貴 | |

| WK-4 (500m) | 4位 | 南千晴・横田睦波・岡本梓・江盛咲子 |

・第2回全日本長良川カヌー長距離選手権大会

兼全日本学生カヌー長距離選手権大会(11/3~11/4)

WK-1 (全30艇) 10,000m

| 13位 | 江盛咲子(総人2) | 54分02秒00 |

| 19位 | 岡本梓(文2) | 55分24秒52 |

K-1 (全35艇) 15,000m

| 11位 | 青木謙太(農2) | 71分45秒41 |

| 16位 | 山崎健史(工3) | 74分19秒34 |

C-1 (全29艇) 15,000m

| 9位 | 勝野友之(工3) | 85分24秒16 |

| 17位 | 水谷弘樹(経2) | 93分34秒49 |

| 18位 | 伊藤光祐(工3) | 94分38秒63 |

・第21回Head of the Seta(11/17~11/18)

K-1(全37艇)

| 7位 | 青木健太 | 30分10秒 |

| 8位 | 木村知貴 | 30分12秒 |

| 12位 | 北條英雄 | 30分27秒 |

| 14位 | 藤井泰行 | 31分19秒 |

C-1(全31艇)

| 11位 | 勝野友之 | 35分22秒 |

WK-1(全6艇)

| 1位 | 岡本梓 | 32分01秒 |

| 2位 | 江盛咲子 | 33分01秒 |

| 3位 | 南千晴 | 33分31秒 |

| 4位 | 横田睦波 | 37分09秒 |

| 6位 | 小宮櫻子 | 39分27秒 |

K-2(全15艇)

| 5位 | 北條英雄・青木健太 | 28分37秒 |

| 6位 | 木村知貴・山本和宏 | 28分43秒 |

| 6位 | 浅田温哉・馬野貴文 | 28分43秒 |

| 12位 | 田代大貴・中西健 | 29分29秒 |

| 15位 | 藤井泰行・庄田康一 | 32分15秒 |

C-2(全16艇)

| 10位 | 勝野友之・赤尾隆史 | 32分51秒 |

| 11位 | 池下和輝・松下涼 | 33分02秒 |

| 12位 | 岡原拓馬・武田淳弘 | 34分58秒 |

| 13位 | 水谷弘樹・日部雄太 | 35分01秒 |

| 14位 | 畠山力・山田慎太郎 | 35分55秒 |

WK-2(全2艇)

| 1位 | 江盛咲子・小宮櫻子 | 33分28秒 |

| 2位 | 横田睦波・岡本梓 | 35分18秒 |

編集後記

後藤 洋三(S40年卒)

目標より1週間ほど遅れましたが、今年の最初の仕事、河奴の編集を終えることが出来ました。50周年特集ですのでカヌー部の歴史がたどれるよう、幅広い年代に部活を振り返る寄稿をお願いしました。ご協力頂いた皆さん、有り難うございました。

50年間で25号ですから、2年に1回しか発行できなかった訳で、その張本人の私が言えた柄ではないのですが、原稿さえ集まれば河奴の編集はさほど苦労を感じる仕事ではありません。ただし、河奴の発行に合わせて名簿とメーリングリストの整備を行うことになります。300名規模になってくると、この作業に手間がかかります。今後は分業体制の導入などの工夫が必要になってくるでしょう。

さて、50周年があれば100周年がなければなりません。そのためには何が必要でしょうか?私は第1に安全、第2に徹底した新歓、第3に京大らしい大胆な変化、そして第4はOB・OGの支援だと思います。幸いこの50年間、京大カヌー部に重大事故はありませんでした。しかし、これからもそうだとは限りません。単独練習の禁止など、事故防止策を徹底する必要があります。新歓は結果が出るまで徹底してやること、それが最近得た教訓でしょう。そして京大らしい変化、この50年、用具も競技内容も変わりました。これから50年、また変わっていくことでしょう。ならば京大はその変化を先取りしていかねばなりません。そして、OB・OGの支援、増えてきた人数を生かせる絆が必要です。現役のためにも、OB・OG自身のためにも。

最後はいつものお願いです。会費の納入をお願いします。定収のある方は5,000円/年、学生や定収のない方は1,000円/年です。下記まで振り込みをお願いします。

三井住友銀行堺支店(支店番号178)

口座番号 普通 4074499 口座名 京都大学カヌー部OB会