OB・OG寄稿文

50周年祝賀会について

後藤 洋三(1963年卒)

私がカヌー部に入部したのは3回生の新学期でした。1962年の事でこの年に熊本先生のご指導の下で、当時2回生だった藤井君や藤田先生や村田君や井川君がカヌー部を立ち上げており、それに私が参加したのです。そして東京オリンピック強化選手であった堀江さん(現、野崎京子さん)と学連を立ち上げた野崎君の活躍で1963年に正式に体育会カヌー部となりました(この辺りの経緯について、私の記憶違いや記憶喪失がれば大変恐縮ですがご容赦下さい)。この1963年を起点とすると来年の2013年が50周年となります。

従って、来年の暖かくなった頃に現役のスケジュールを見計らって、祝賀会を開催することを提案します。一度艇庫に集合し有志が艇に載って琵琶湖に感謝し、安全を祈願してから、京大会館に移動し祝賀会を開催したらどうかと思います。当然、これまでお世話になった方々を可能な限りご招待し、関西で競い合う他大学の代表の方も招待すべきです。そして、京大の現執行部も招待し、京都大学体育会カヌー部が50年間、しっかりと運営されてきたことを認識してもらって、今後の一層の支援をお願いする機会に出来たらと思います。このような提案について、1月28日の関東OB・OG会と2月10日の関西OB・OG会でご議論頂けたらと思います。

具体的な段取りは、準備チームを有志で立ち上げて頂いて進めたいと思います。既に今年の初漕ぎの際にご相談申し上げ、西村晃一さんに手を挙げて頂いています。他に何人か、手を挙げて下さることを期待しています。

50周年に向けて、OB・OG会の財政の健全化(負担の公平化)も図らねばなりません。取り敢えずは、この河奴の印刷・発送費用と現役の新勧活動・合宿の補助金、それに50周年行事のためのストックが必要です。

会費は5,000円/年、学生OBや定職に就いておられない方は1,000円/年です。以下の口座にお振り込み下さい。よろしくお願いします。

三井住友銀行 堺支店 普通 4074499 京都大学カヌー部OB会

カヌーからTLS(ツインレバーステアリング)へ

熊本 水賴 (OB会名誉会長)

昨年12月10日、さる御仁の招待で東京ビッグサイトにて開催されていた2011モーターショーに行って参りました。招待してくれた御仁とは、私の二関節筋理論を車の操舵システムに取り入れると約束してくれた男で2003年頃の事でした。ついにHONDAの量産車にツインレバー・ステアリング(TLS)としてコンセプトカーに搭載し今年のモーターショーに展示するまでに至ったので、是非見て、反響も知って欲しいというのです。行って見て驚きました。ハイブリッドのAC-X、スポーツカーのEV-STER、小さなMICRO COMMUTER、3種類のコンセプトカーすべてに、従来の丸ハンドルの代わりに写真に示す様なレバー式操舵装置が搭載されていました。感動しました。他社の展示場と比べて数倍の密度で見学者が押しかけていました。

左右2本のレバーを引いて操舵します。右のレバーを引けば車は右に曲がり、左のレバーを引けば左に曲がります。カヤックでは右パドルを強く引けばバウは左に触れますので曲がり方では逆になりますが、問題は腕で牽引する動作の出力特性で、それは同じなのです。

カヤックでパドルを引くとき、二の腕の力こぶ、上腕二頭筋という筋肉ですが、これが大きな役割を演じています。この上腕二頭筋は肩関節を越えて肩甲骨から発して肘関節を跨ぎ前腕の骨に付く、二つの関節を跨いで両方の関節を同時に動かすので二関節筋と呼んでいます。現行の機械工学やロボット工学にはこのような駆動装置はありません。この二関節筋の特異な機能に気付かせてくれたのがカヤックの漕法でした。

昭和45年前後にカヌーを始めた諸君、清野君や薩摩君、中本君、長沢君らの顔が浮かびます。高木公三郎先生のお計らいで教養の中庭に大きな組み立て水槽を据え、カヤックを浮かべて前後を固定し、彼等に全力で漕いで貰って、その最中の上肢や体幹の筋群から筋電図を記録しました。この時、二関節筋の働き方が奇妙だったのです。従来の力学的考え方では解釈できないような働き方なのです。その頃、除脳ネコや除脳ウサギを使った生理学的実験で二関節筋が特異な働きをすることが国際誌に報告されましたが、何れも現象論的報告に止まっていました。ヒトや動物実験の限界だったのです。

私が京大を定年になり、新設された富山県立大工学部に移り制御工学と出会って、制御論的計算と工学モデルによる実証実験が可能となり、二関節筋の問題に一挙に解決の道が開けてきました。結局、他の一関節筋群と協調した活動をすることで、出力方向制御や安定した姿勢制御に貢献していることが判ってきました。

この二関節筋の協調制御理論を車の操舵システムに応用しようと企てたのが本田技術研究所の彼氏でした。2003年の頃でハンドルの誤操作による事故を防ごうと云うのが最初の目的でした。2005年にはゴーカートの試作車が出来たので乗ってみて欲しいというので宇都宮にあるHONDAのテストコースに参りました。丸ハンドルの代わりに左右2本のレバーが装備されていました。最初からほとんど違和感無しにハンドル操作ができて快適で、さらにコーンを並べて間をすり抜けるスラローム走行では、身体の芯を真っ直ぐ保ったままでハンドル操作できるので素早く反応できます。興奮しました。ただ、高度の企業秘密だからと箝口令が敷かれたのはお喋りの小生には辛いことでした。操作性が優れていることから彼等はF1レーシングカーへの搭載を試み様々な実験成績を積み重ね、その成果を論文化して2010年の米国デトロイトでの国際モーターショーで論文賞を受賞、国内でも本田技術研究所50週年記念論文賞を受賞しました。この成果を量産車に適用したのが今回の東京モーターショウでの展示となった次第です。TLSシステムは丸ハンドルより直感的に自然な動きで反応できるので若い者は勿論ですが、むしろ高齢者に適しているかも知れません。一般道を走るのに法規上の規制はないようで、その普及が待ち望まれます。

HONDAコンセプトカーのTLSシステムの誕生にカヤック漕法が深く関わり、京大カヌー部の諸君が大きな切っ掛けを作っていたことを誇りを持って報告します。この二関節筋理論は基礎科学の様々な領域の基礎に共通する問題を提起していますので、TLS以外にも話題展開中です。追々に機会を見て報告しましょう。

京大カヌー部万歳!!

初漕ぎにて

初漕ぎにて

艇 影 遥 か

野崎 京子 (1966年卒)

2012年の春が来ます。昨年は日本でも世界でも大災害や政治的・経済的混乱が続きました。今年は是非穏やかな年になってほしいと願っております。

さて久々に京大カヌー部OB会誌の原稿募集がありましたが何を書いたらいいか迷っています。現役だったころの試合や早朝訓練、合宿の日々も忘却の彼方となってしまいました。考えてみますと私のカヌーの選手生活は学生時代の3年間だけです。その後、40年以上何となく京大カヌー部ファミリーの一員だったような気がしています。これは一重に歴代の現役の選手の方々や部長の先生方のご努力でカヌー部が立派に継続してきたこと、そして熊本先生、後藤OB会長のカヌーを愛するお気持ちと責任感の強さのおかげと感謝しております。私は卒業後は結局日々の生活に追われてせいぜい毎年の初漕ぎに顔を出すくらいしか出来ませんでした。最近の生活の一端を紹介してみます。

「消毒の匂ひかすかや初仕事」

45年にもなる医師生活ですが、新年の初出勤時の緊張感はいまだに同じです。病院を定年退職後は開業して診療所を経営しています。年の初めにあたってこの一年の仕事の無事と安全を祈っています。

「故郷の茶摘みを語る老女かな」

午前の外来と午後の外来との間に往診に行きます。鹿児島から大阪の息子さんのところへ引き取られてきた足の不自由なお年寄りですが気分の良い時は、故郷の話をしてくれます。農作業の話、そして雨の日は近所のおばあちゃん達が集まって、いも焼酎を飲みながら唄って踊って一日過ごす話など。アパートのベッドの上で生き生きと話してくれました。

「みどり児の笑みて眠るや花の雨」

4人の子ども達が全員結婚して孫が次々と生まれています。現在5人目です。わが子の時と違い、責任が無いので冷静に観察しています。双子の赤ん坊はテレパシーか、二人同時に笑います。

「冬空に虹のかかりて海に落つ」

大学卒業後毎年11月に女子の有志でクラス旅行をしています。作年は宮津に行って蟹を思いっきり食べました。

「初漕ぎの艇影遠くなりにけり」

毎年1月2日、現役や若いOBが南郷の方へカヌーを漕ぎ出していくのを湖岸から見送っています。本当は私も漕いでみたい気もしているのです。今年の正月は主人の入院で行けませんでした。来年は参加出来るといいのですが。

琵琶湖水郷(井川さん提供)

琵琶湖水郷(井川さん提供)

落ちこぼれの寝言

井川 猛 (1966年卒)

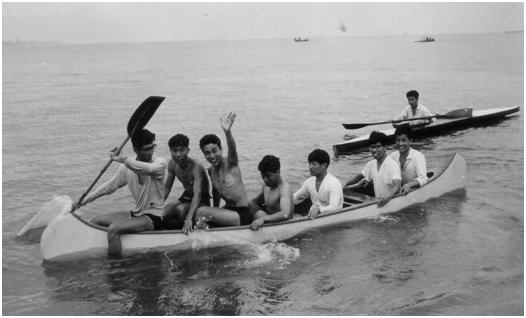

井川と言います。カヌー部設立当時のメンバーですが、どうも競争するのが苦手で、ヨーイドンで「沈」する落ちこぼれで、活躍したのは、昭和40年頃の水上―銚子間の利根川下りくらいのものです。この川下りのことは、河奴2号くらいに書いており、原稿は見当たらないが懐かしくよく覚えています。ゴルゴ13によれば、老化の始まりは、40年も昔のことは、はっきりと覚えている(つもり)が、昨日何をしていたかは思い出さないというようなことが、バロメータとなるとかで、まったくそのとおりです。後藤さんが写真をたくさんと言っておられたので、古いガラクタノートをひっくり返し、やっと、2枚程見つけたが、どうも、あまり緊張感のない写真で、申し訳ありません。

艇庫の近くだとおもうが、ゴンドラ?ボートには、左から、藤井、村田、野崎、後藤、上田、小内、南條の各氏、後ろのシングルは、大久保氏。次ページの2枚目は、後藤さんから、井川がしごかれているところ?

ところで、就職したのは、昭和42年で、浪人、入学・落第・卒業、入院・退院(大学院)の後ですから、先輩・後輩前後していてよくわかりません。就職先は、石油・天然ガスを探す地下探査の仕事でしたので、日本・世界あちこち山・野・川・海を跋渉出来て、非常に幸せだったとおもいます。今は、完全に引退したつもりなのですが、ちょっとお手伝いの積りの断層や地滑り調査の仕事に深入りしすぎて、自分で自分の首をしめています。

昨年3月、東北大地震のひと月くらい前から、体調がおかしくなり、丁度、直前の夜には、小松左京先生の日本沈没が現実のこととなるかとおもわれ、極親しい友人にのみ、こっそり日本沈没という警戒メールを打ったのですが、このメールを現実化するような事変が翌日起こりました。地震の最中は、以外と冷静で、ぐらぐら揺れるマンションの4階で、まず、ガスを確認し(最近の都市ガスは、強振動には、自動的にコックが閉まる)、ネコ2匹(河奴21号に現れたゴンタンと御嫁さんのミミタン)が押し入れに入るのも確認し、台所の戸棚の茶碗が飛び出し割れるのは、無視して、自分の部屋の本棚の倒れるのを手で押さえるという冷静さでした。不思議に、フレッツ光は、故障せず、情報の収集はすぐできました。震源位置は、一部の人には、予測されていた場所だとおもいます。次に、奥さんが散歩に出ていることを思い出し携帯電話を試みたが、AuはBusyであったが、Docomoでトライして通じ、「電柱がものすごく揺れているよ」とのことでした。

この後、ボーとして、毎日数個以上の震度3-4クラスの余震に揺られながら、テレビやインターネットのNEWS(原発・津波に対する、もっともらしい解説・評論付)を見ていると、だんだん頭がもっと、おかしくなりだし、ついに、4月 初に病院に行くと、怖い女医さんに、そのまま入院といわれ、約10日間の完全看護の点滴治療を受けました。これは、持病(血液濃度の調整)の薬をまじめに飲んでいなかったことの天罰で、心を入れ変えて、薬を飲み、食事療法をまもることで、いまは、生き返っています。女医さんの話では、「貴方は半分死んでいましたよ」とのことでした。確かに、自転車に乗ると、左には回転が困難でした。入院中に、福島出身の女性看護師さんから、親が緊急避難して埼玉県にきたが、何時帰れるだろうかと聞かれて、うーんと5分くらい唸って、最低5年と言ったのだが、本当のことを言ってよかったかどうか。今回の地震・津波災害は、原発の事故という人災が絡んでおり、科学と災害・危機管理、中央政府と地方政府の関係、我々のライフスタイル(生きざまのこと)の問題、原発とエネルギー、などについて、われわれ個々人に、根本的に考えなおすことを要求されているようです。とは言え、私が今やれることは、この数十年間のゴミを毎日コツコツ整理し、捨てることですが。

つい、余計なことを書きましたが、琵琶湖に引き寄せられるように、昨年暮れ、湖北の長浜市姉川河口付近で、地盤調査に立ち会う機会があり、大陸からもたらされる雪と強風で、伊吹山が白くなってゆくのが印象的でした。帰りの新幹線、関ヶ原付近から見た伊吹山と大陸から来た龍(私の干支、年がばれる)の写真で、皆さまの本年のご健康をお祈りいたします。

「カヌーのかながわ」に住んで

山本 桂嗣(1969年卒)

1964年東京オリンピックのカヌー競技が神奈川県相模湖で開催された事をご存知の方はもう少ないかもしれません。以来「カヌーのかながわ」の自負を持って、小生の居住している藤沢市には30年に渡って青少年カヌーを指導しているわが国屈指の指導者の1人の小此木雪枝さんがいます。

小此木さんは1981年地元鵠沼公民館のサマースクールを皮切りに「湘南カヌースポーツクラブ」を立ち上げ、小中高生主体に大学生や大人たちも一緒に、学校体育ベースではない欧米的な地域主導型クラブとして、毎日海に流れ込む引地川の満潮時に活動しています。クラブからは毎年全国大会級の選手を出し、過去にはオリンピック選手も輩出しています。

湘南・藤沢とはどんな所でしょうか。私は家内が鎌倉市大船にいたことや、少しでも出身地滋賀守山に近い場所、そして決定的な理由として、歩いて数分の辻堂海岸の波打ちぎわからの相模湾の絶景―左を見渡すと江ノ島、右には富士山―この借景に接し、瞬時にここにしようと決めました。住み始めて付近を散歩している時に小此木さんが川の土手をメガホン片手に自転車を飛ばして大声で指導する姿に接し、偶然大学時代に相模湖インカレに参加していた方だと知ったわけです。

1965年京大カヌー部に入部、非力、バランス悪い、水にも弱い等、全くの不的確部員であった者が、キャプテン本田氏の的確なペア指示で2回生の関西選手権に黒川氏と組みJK-2 500mで優勝、なんだか信じられないという思いで、半分インチキくさい金メダルを片手に水産学科舞鶴に下宿、カヌーから離れていました。約20年振りにここ湘南で小此木さんのカヌーに出会い、黒川氏から木製の左固定パドルを借用して再びぼつぼつ漕いできました。

昨年初め小此木さんから、藤沢市カヌー協会の会長職を受けてくれないかという打診があった時にそんな資格もないとお断りしたのですが、「カヌーを知らない人よりまし、名前だけですから。」とやさしく説得され無謀にも引き受けてしまいました。協会の活動はここに述べて来ました青少年の競技カヌー、一般の子供と大人の体験スクール、シーカヤック等大人愛好家活動の3つが主体です。63歳で定年退職後友人の会社に通ってはいるもののいつまでも自分勝手な生活でいいのかな、どのように社会に繋がり自分なりの役割を果たしたいのかな、と自問自答の末の結論です。

わが京大カヌーOB/OGの中にも同じような活動をしておられる方々がおられると思います。是非、地域間、クラブ間の交流を考えていただけませんか。また、7月27~29日月山湖で開催される「JOCジュニアオリンピック杯・全国中学生大会」には団長として参加しますのでお会いしたいものです。何かの機会にご教授いただけたら幸いです。

昨年の連休にEUを列車で一回りした際、たまたまサンレモ車中で知り合った紳士のご子息はカヤックの同学年国内チャンピオンだと話していました。89卒小松雄爾氏はオランダでカヌー三昧のようです。海外との交流体験も若者にはしてもらいたいものです。 以上、近況を兼ね2011年の報告と致します。 (了)

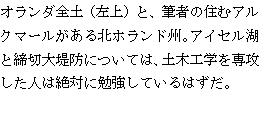

近年のフィリピン事情について

松田 教男 (1976年卒)

京大カヌー部OB/OG、現役の皆様、お元気でお過ごしでしょうか。1976年に農学部とカヌー部を卒業後、独立行政法人国際協力機構(JICA)に30数年勤め、そろそろ退職時期を迎える松田と申します。昨年10月に4年余り勤務したフィリピンから帰国しましたので、帰国報告を兼ねて、自分の経験をもとに近年のフィリピン事情についてお伝えしたいと思います。カヌーに関わる情報を一切持ち合わせておらず、一般的な話になってしまいますが、しばらくお付き合いいただければ幸いです。

まずは生活面。皆さんもご存じかも知れませんが、食い詰めて切羽詰っている人を除き、フィリピン人は極めて陽気で楽天的で、人に優しい(愛想がいい)民族です。仕事上の関係機関は勿論、コンドミニアム、ゴルフ場、カラオケ屋、どこへ行っても明るく親切に接してくれます。但し、自分中心の発想・考え方での接し方が多く、顧客志向は若干薄いような気がします。私の場合は、現地の人々との深い付き合いはあまり出来ませんでしたが、いろいろな人と出会え、お蔭で単身赴任にも拘わらず、フィリピン生活を満喫することができました。

フィリピンにはまだ未開発のリゾート地も多く、特に海好きにはたまらないほど綺麗なビーチやダイビングスポットが国内各地に多数あります。私の場合は一緒に同行してくれる人が少なかったため、数回しか旅行したことがありませんが、2年半ぶりの旅行で帰国直前のパラワン諸島北部のコロン島行きは、冷たい雨にたたられたにも拘わらず、職場の美女2人が同行してくれたことと、現地で直径45mもある丁度いい湯加減の温泉に2度も浸かることができたお蔭で、最高の思い出を残すことができました。残念ながらダイビングの方は食わず嫌いで、とうとう一度もトライしませんでした。テニスとゴルフは日本では考えられないくらい目一杯やりましたが、成績は鳴かず飛ばず。気分転換にはよかったのですが、負けが込むと何のためにやっているのか分からないくらい落ち込むことしきりでした。とは言いつつ、私のフィリピン生活が快適だったことは間違いありません。これから何度でも行きたいと思っています。

パラワン諸島北部のコロンの温泉

パラワン諸島北部のコロンの温泉

ボラカイ島のビーチリゾート

ボラカイ島のビーチリゾート

次に仕事面。はっきり言って、フィリピンで仕事をするのはいろんな意味で大変でした。私はこれまでインドネシア、カンボジアにも長期滞在しましたが、フィリピンが仕事を進める上では最も苦労しました。

先に書きましたように、楽天的な彼らは仕事が計画通り、予定通り進まなくてもあまり気にする様子はなく、何の根拠もなく、今までの5倍のスピードでやるから期限までに完了する、大丈夫心配するな、といったことを平気で言います。何事も最後まで追求することを嫌う国民性かもれませんが、重大犯罪、法律違反行為に対しても、いつも有耶無耶で終わってしまうことが多く、困ったものです。フィリピン人は個人としては優秀な人が多いと思いますが、組織的対応、計画的対応となると全く別です。ルールにうるさく、柔軟性がなく、物事が前に進まないことによる損失が組織にとっても相手にとっても極めて大きくても、あまり気にしません。そしてもう一つ、プライドの高さも半端ではなく、自分たちに技術力がない、能力が低いとは決して思っていません。これに反論を唱えると身の危険を感じることさえありました。また、いつも金がないことを言い訳にしがちで、金さえあれば何とでもなると思っている節があります。

お蔭で、フィリピンにおいてはどんな事業も日本人が想定するようなスピードで動くことは少なく、我々第三者が一生懸命フォローしないと簡単にスタックし、遅れてしまうことが多々あります。ここがある意味フィリピンで の仕事の醍醐味といえなくもありませんが、日本(東京)側から常に普通のスピードと成果を求められ、それができないと叱責される我々の立場からすると、ストレスのたまる難しい国と言わざるを得ません。

ミンダナオ地形図作成協力事業の合意文書署名式

ミンダナオ地形図作成協力事業の合意文書署名式

(前列左から、ミンダナオ開発庁長官、アキノ大統領、筆者)

そして最後にフィリピンの将来展望。フィリピンがタイ、マレーシア等の周辺国に比して成長のスピードが極めて遅いということがよく言われますが、上述のような国民性が災いしている面も大きいと思います。早すぎた民主化、行き過ぎた地方分権化、政権・行政の継続性の無さ、自由主義の意味のはき違えなど、いろんなことが言われますが、フィリピンが急に秩序だった普通の国になることは考えにくく、恐らく今後も同じように経過していくのかなと感じています。何せ、東アジアで(多分世界で)一番自分たちの今の生活に幸せを感じている国(国民)ですから。

こう言ってしまっては身もふたもないので、ここで少し元気の出る話をしたいと思います。ご存知の方もおられるかも知れませんが、2010年6月末にアキノ新政権が発足しました。私は2010年7月以降2~3ヶ月かけて、新政権の閣僚をはじめとする多数のキーパーソンと面会し、彼らの考え方、政策、 方針等を確認するとともに、当方として考える新政権がとるべき措置などを伝達する機会を得ました。その結果、前アロヨ政権の閣僚等とは違い、ほとんどの人達が現状認識、今後の取り組み方針等に関してとても期待の持てる考え方を示し、能力的にもかなりいけるとの感触を得ました。その後は大きな問題・課題が生じるたびに彼ら(大臣等のトップ)と協議を行い、一定の前進を図ることができるようになりました。

と、ここまではいいのですが、そこはフィリピン。トップとトップが連れてきた有能な幹部が良くても、下はそう簡単には変わらず、なかなか末端まで浸透はしない、依存体質や汚職体質はそうそう変わらないということが徐々に分かってきました。また、政権発足1年後の運輸通信省大臣の交代に伴い、前任者とは全く違う政策が打ち出され、PPP(官民連携)インフラ整備事業の優先プロジェクトの準備等が滞ったり、前任者の時代の事業契約まで見直されたりといったことも起こり、当方の資金協力事業にも大きな支障が生じました。更には、新規大規模投資事業の国家経済開発庁(NEDA)での承認プロセスが格段に厳しくなり、日本政府への正式要請が大幅に遅れたり、予算執行の承認、調達等のプロセスがより厳格になり、政府歳出の大幅遅延が発生したりといったことが起こり、GDPの減速(~下方見直し)にまで発展する事態となりました。こうしたことに鑑みると、やはりここはフィリピン。一筋縄ではいかないものだなーと改めて感心しました。とは言え、私としては前政権時代との比較において今後の(当分の間の)フィリピンにはかなり期待をしています。

以上ずいぶん勝手なことを書いてきましたが、自分の開発援助機関職員としての立場での限られた経験に基づくものであり、民間企業の立場でフィリピンに関わっておられる方々とはかなり違った見方になっているかも知れません。この点ご容赦いただければ幸いです。それでは、皆様方の今後の益々のご健勝とご発展を祈念しまして、ここらで筆をおきたいと思います。

最後まで読んでいただいた方々、ありがとうございました。

九州からの近況報告

畔津 義彦(1977年卒)

2012年新年明けましておめでとうございます。昨年は東日本大震災を始めとして全国的に自然災害が多く、明るい材料の少ない年でしたが、今年こそは、と期待したい気持ちです。

さて、九州の西側では昨年、九州新幹線が鹿児島まで開通し、高速鉄道のネットワークが全国につながったと(震災の陰に隠れて)大きなニュースになりました。しかし、東九州に位置する大分県では、未だに高速道路さえも繋がっていない区間が約50kmあり、現在、ネクスコ西日本と国土交通省が2014年度全線開通を目標に整備を進めているところです。さすがに新幹線は望みませんが、せめて高速道路は一日も早く繋がってほしいものです。また、本県が事業主体として進めてきた大分駅周辺連続立体交差事業も今年は大きな節目を迎え、来る3月17日には日豊本線の高架開業となり、大分市中心部から踏切がなくなります。また、昨年開業百年を迎えた大分駅も駅ビルが解体され、3年後には新たな大分駅が姿を現す予定です。

私は大分県庁の土木建築部に所属しており、定年まであと2年余りを残す中、こうした県内の社会資本整備に正面から、または側面から取り組んでおりますが、このところの予算の減少幅の大きさには滅入る気持ちを禁じ得ません。

こうした中、昨年の3.11の大津波は大きな衝撃でしたが、一方で千年に一回の津波は防げなくとも、毎年のように発生する豪雨災害は、もっと減じることが出来るのではないか、もっとしっかりとした準備を進めることが出来るのではないか、と考えています。今年は着実に防災・減災対策を進めることが大きな課題の一つです。I wish to leave this world better than I was born. 我が家では長女(26才)が久留米で働き、長男(23才)は熊大の大学院生として勉強?しているため、家内と二人での生活となっています。私の在職中の長女の結婚と長男の就職がささやかな希望ではありますが、今の政治情勢のように先行き不透明です。

(畔津さん、焼酎おいしいかった-、 新年会会場より感謝)

インド紀行

泉谷 秀哉(1982年卒)

伊藤忠商事に勤務しており2007年からインド(ニューデリー)に駐在しています。近況報告としてインドでの生活を紹介させて頂きます。

それまで多少仕事で関わり合いはあったものの本格的に接点を持つのは初めて、5年前の春デリー空港に降り立った日から「混沌の国インド」との付き合いが始まりました。それまで駐在した韓国やフィリピンに比べても文化や習慣等も随分違い、最初は戸惑いも少なくありませんでした。

インド人はとにかくまず自己主張が強い。よく喋ります。良く言えば理論的、悪く言えば自己チューで日本人とは対照的。よく国際会議等でインド人を黙らせるのと日本人を喋らせるのが一番難しいと言われますが正に言い得て妙です。また出先で知らない人に道を聞こうものなら大変です。彼らの辞書に「知らない」はないですから時として相当見当違いの回答が帰って来ます。

インド人と言えばターバンのイメージですが皆が巻いているのかと思えばそうではなく、あればシーク教徒の人だけでした。宗旨により髪や髭を切らないためそれらを保護・カバーするのが目的です。スポーツの時には水泳帽のような簡易ターバンもありますがゴルフ場では時折ターバンのままラウンドする人も見かけます。重くてヘッドアップしなくていいのかも知れません。因みにターバンの人は皆名字が同じで全員シンさんです。

食事はベジタリアン・ノンベジタリアンに分かれます。ベジと言っても日本の菜食主義とは随分異なり肉を食べないだけで野菜揚げ物など充分ハイカロリー、国内線の機内食等で出て来るから揚げもどきのカリフラワーフライなどは結構行けます。また牛肉を食べない当地にもマグドナルドはあります。どんなメニューかと言うとノンベジはマックチキンとフィレオフィッシュ、ベジはマハラジャマックで何かと言うとカレーコロッケバーガーでこれがなかなか美味しい一品です。

インドと言えば暑いところというイメージ、確かにデリーの夏は暑く内陸性気候ですので3-5月の夏は40℃を越えることもざら。この時期ゴルフ場で大量のdrink類は欠かせません。

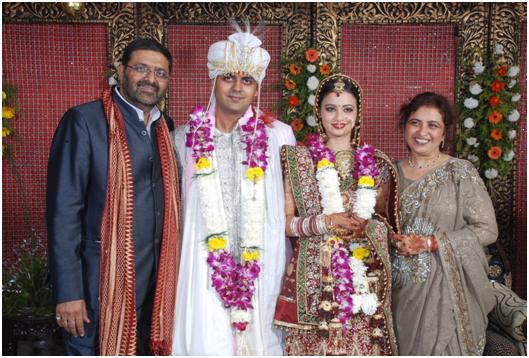

でも北部に位置するデリーには冬もあります。年末から2月初までは10℃くらいまで気温が下がり基本夏仕様の家屋では中途半端な寒さが困りものです。もっとも暑くないこの時期は結婚式のハイシーズン。通常イベントは夜行われ、新郎は白馬にまたがり電飾マーチと共に新婦の待つ会場へ向かいます。

さてインドも経済発展が顕著です。BRIC'sの一郭として発展を続けています。12億の人口ピラミッドはきれいな三角形で平均年齢は24.9歳と言う若い国です。日系自動車メーカーも全社出揃い日本企業の進出も急ピッチで増えて来ました。私は石油化学関係の仕事をしていますが我慢の甲斐あってやっと商売も増えて来たところです。

大部分の国民がまだまだ貧しいこの国ですが昨年はデリーでF-1も開催されました。益々発展を続けるインドから引き続き目が放せません。

写真は知り合いの結婚式

写真は知り合いの結婚式

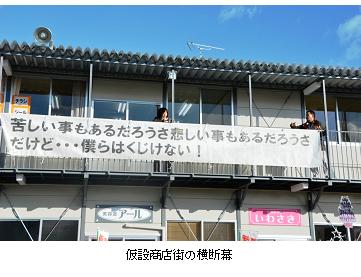

大槌日記番外編

東野 真和 (1988年卒)

何もかもが失われた後、何が見えるか。それは、世の中の仕組みの「原点」だ。岩手県の沿岸部のど真ん中、釜石市の北側にある大槌町に10カ月近くいると、つくづくそう思う。

大槌町って?という方は、①民宿の上に観光船が乗った②井上ひさしの小説・吉里吉里人のモデルとなった地区③人形劇「ひょっこりひょうたん島」のモデルの一つとされる蓬?島がある④新巻きサケの発祥の地、この4つを言えば、一つくらいはわかってもらえるかもしれないが、震災前は、まったく知られていない。人口1万5千人強が、今は1万3千人弱になった町。そんな所の民家に下宿している。

仕組みの「原点」とは何か。例えば、みんなが、批判してやまない、首長や自治体職員がどれだけ必要なものか、わかってくる。「いらない」と言われる議員の存在が、とても重要になってくる。食べ物や住むところを始め、どうやって町を創りなおすかまで、ゼロから決めなくてはならず、その仕事をするのは彼らだからだ。「だれでもいい」と選挙にいかなかったり、中身も知らずに人に頼まれたからといって投票したりしたくせに、選ばれた人をぼろくそにいう。そんな有権者は、思い知ることになる。「政治」って大事だし、決して我々と別々の存在でなく、一体なものなのだ。

住民の自治も問われる。漠然と言ってた郷土愛とか、家族愛とか、友情とか。そういうものも、むき出しになる。共助とか、コミュニティとか、そんなもんめんどくさいと思っていると、こういうときに本当に困る。契約社会だからと、すべてカネで済ませていると、いつまでたってもそのサービスは来ないし、文句言うにも連絡手段がない。自分を犠牲にして人を助ける習慣のない人は、つまはじきにされる。

もし、東北と同じ事が、東京で起きたらどうなるか。帰宅難民などという生やさしいものではない。東北では当然にように保たれていた秩序が、東京では保てない。略奪やレイプがあちこちで起きる。都会の職員は地元出身者が少ないから、自分がサービスすべき住民に思い入れなどない。仕事を捨てて家族の元へ帰ってしまうだろう。まあなんとか、秩序が戻ったとしよう。いざ、復興しようとしても、みんなが権利義務を主張して、進まないだろう。

そうなりますよ、それでいいんですか、と神様は予告しているのに、今の日本はどうだろう。東北人が持ち続けていた心は、昔、日本人が持っていたものだ。それを思い出すと、震災からの復興どころか、どんづまりの日本を再生させるツールにもできるはずなのに、それに気づかないのか、気づいているのにしないのか。

東北の沿岸部を見捨てるとか殺すとか、そういうことはしない。ただ「安楽死」させようとしているのは、よくわかる。痛みをやわらげるが、命は縮めているのだ。例えば、失業保険をのばし、復興スキームを進めないように政争を起こし、お年寄りは手厚くケアし、働く世代には、都市部に仕事を与えて移動させる。支援団体も、それに加担している所が目立つ。「支援」そのものが目的となり、争って寄付を集めたり、施しを与えたりして、経済活動を阻み、もらい癖をつけ、芽生えそうな自立心をそいでしまう。

抽象的な事ばかり書いたが、具体的には私が朝日新聞の紙面で書く大槌の記事を見ていただければと思う。いつも、そういう視点で書いている。無精な方は、朝日新聞デジタル(有料)に入会して「大槌」や私の名前で検索すると、馬に食わせるほどでてくる。毎週土曜日に第3社会面で「大槌日記」を連載しているが、それとは違う本当の日記を出版する予定もある。共著で、行政や自立についてのドキュメントを本にする計画も進んでいる。「被災地に何ができるか」を思うのはいいが、そろそろ「自分たちは何を学んだか」を、よく考えるべきだと思う。

Wormerのカヌーショップ

小松 雄爾(1989卒)

オランダでは運河の水辺に家を建てるのが人気のようだ。裏庭が水辺に直結していて、ボートに直接乗り込める船着場になっている。

優雅なものだ。カネがあればこんな家に住みたい。

偉大なるアイセル湖と締切大堤防が水位を保ってくれるので、バンコクが去秋に経験したような洪水はたぶん心配しなくていい。なお、アイセル湖と締切大堤防の役割については、土木工学の大家ひしめくカヌー部OB会の誰かが、いずれ語ってくれるに違いない。

水辺に建つ優雅な住宅の数々

水辺に建つ優雅な住宅の数々

そう、そして水辺の家々の持ち主は、ご覧のように個人所有のカヌーを水辺の艇架に載せて見せびらかしている。ああ、羨ましい。家は買えないオレもせめてカヌーぐらいは買いたい。

そこで、カヌーを売ってる店を探したが、筆者の住むアルクマールでは見つけられなかった。アルクマールとアムステルダムのほぼ中間、Wormerという町まで行かないといけなかった。

そのカヌーの店 Arjan Bloem は"De Poel"と呼ばれる大きな池(近江大橋から新幹線橋までの領域よりは少し広い)のほとりにあった。直訳すると「水溜まり」。オランダの干拓地でよく見かける、湧出した地下水を一時貯めておく、まさに「水溜まり」たる池だ。

"De Poel"のほとりのカヌーショップArjan Bloem

"De Poel"のほとりのカヌーショップArjan Bloem

品揃えもなかなか豪華、日本ではこれほどの規模のカヌーショップはお目にかかったことがない。在庫が大量に売れ残ったらどうするのか、商売として成り立つのかなどという、流通ド素人の心配を全く寄せ付けない、堅実な経営が成り立っているようだ。

錚々たる品揃え。壁面上部に懸架された Struerの木製レーシング艇の数々はインテリアの一部。懐かしのRanger,Lancer,Tiger,Glider,Makker,Commanderなどが 歴史遺産のごとく展示されている

最新レーシング艇の在庫もこの通り。きっと大口の顧客がいるに違いない

最新レーシング艇の在庫もこの通り。きっと大口の顧客がいるに違いない

しかし、これだけ品揃えが豊富だと、どれを買えばいいのやら、目移りしてしまう。だがそこは店もさるもの、カヌー販売の他に、ちゃっかりレンタルカヌーも営業している。休日は1時間3ユーロ、平日ならば18時の閉店まで終日5ユーロで借りられ、なかなかお得だ。

店舗前に並べられたレンタル用カヤック。学校丸ごと招待した講習会も可能になる程の数の艇。

ただ、困ったことが一つあった。レンタル用のカヤックパドルは、右固定しか置いていないのだ。京大カヌー部が嘗てどういう経緯で部員に左固定パドルの使用を強要するようになったのかは知らないが(どなたか大先輩の方、解説して下さい!)、どうやら世界の趨勢は、右固定で習わせるのが常識のようだ。

しかし筆者に死角はなかった。こんなこともあろうかと、学生時代に愛用していたStruerの左固定パドルを、現役引退と同時に自宅へ引き取っていたのである。オランダへの転職時に、全ての身の回り品を持ち込んでいた筆者の対策は万全だった。

レンタルするカヌーを選び終わった筆者に店員が言う「パドルはそこの倉庫から適当に選んでおいてくれ」。筆者は答える「いや、自分のがある」。クルマからStruerの左固定を取り出す。店員「オオなんてこった、Struerの左固定じゃないか!ウチのボスが見たら大喜びだぜ!ちょっと待っとけ!ボスを呼んでくる!」

この店のオーナーArend Bloem氏は、実はカヤックの元オランダチャンピオン、モントリオール五輪に出場したこともある地元の英雄である。店員に呼ばれて出てきたBloem氏は筆者のパドルを手にとって眺め、「いいパドルを持っているな。大事に使えよ」。左手でペンを握るBloem氏の愛用パドルも、やはりStruerの左固定だった。

一年ほど間を置いて、娘を伴ってカヌーを借りに行ったとき、Bloem氏は筆者の顔はうろ覚えだったが、パドルを見て「おお、オマエは確か、Komatsuだったな」と名前を憶えていてくれた。なにやら熊本先生と話をしているような気分だった。Komatsuが憶えやすかったのは、国際カヌー競技場が小松市にあるおかげ、という事実はこの際気にしないでおこう。

ここまで書いておいて、Bloem氏にツーショットをお願いするのを忘れていたのは残念だ。代わりに乗艇二日目にして既に危なげなくカヤックを漕ぐ中一の娘の姿を見ていただくことで、その埋め合わせとさせていただこう。もちろん、パドルは右固定である。

乗艇二日目の中学生にライフジャケットを着せるのを忘れていて面目ない。着衣水泳でバリバリに鍛えている上、 ペア艇の後ろで漕がせて全く危なげを感じなかったのだ。一輪車とバレエのおかげでバランス感覚も申し分ない。

京都大学カヌー部OB・OG各位

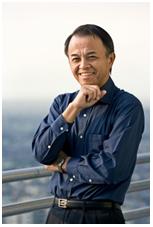

原山 友弘 (1998年卒)

サンフランシスコとサンノゼを両端にした細長いサンフランシスコ一帯を一般にシリコンバレーと呼び、数多くのハイテック企業が日々競争しあって活動しています。私は、2年前から日立のハードディスク子会社に勤務して次世代ストレージデバイスの研究開発を行っています。私が所属する100人ほどの研究所では、IBMのハードディスク部門を日立が2003年に買収する以前からのIBMアルマデン研究所の多くが現在も活躍しています。

ハードディスク業界では、吸収と合併がこの過去の四半世紀続いてきました。この会社も今春には、ウェスターンデジタル社への吸収合併が完了する予定です。ハイテク産業では、波が平穏な時がほとんどありません。特にこの場所には、世界から優秀な人材が集まって日々激しく競争しあうので、自分自身のコアとなる知識と技能を怠ることなく修練しなければ今日を生き残れません。艇庫での朝練ため早起きする癖ができたおかげもあって、今でも業務が大切な時には、沈没しないためにも早起きして仕事にかかります。

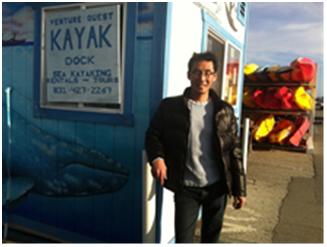

サンタクルーズの波止場でカヌー部の皆様を想う

サンタクルーズの波止場でカヌー部の皆様を想う

博士課程をテキサス州の大学で過ごしたことと妻が長らくこちらにいることもあって、 この国で生計を立てております。近くのスーパーに紀伊国屋が あるので、時々行って今でも学生時代のように、作家落合信彦の記事を立ち読みしています。

現役の方と関係者の皆様のご健闘とご活躍を願っております。

日本に帰る機会がある際には是非お付き合いいただきたい。

現役寄稿文

昨年を振り返って

前主将 竹部翔馬

お世話になっております、京都大学体育会カヌー部前主将の竹部(法・4)です。今年も河奴が発行されること、またそこに寄稿させていただけることに感謝いたします。

昨年の8月をもって引退してからはや5ヶ月が経ちましたが、少しばかり、昨年を振り返って私の想いを述べさせていただきます。

最上学年であった一年間、私は多くの忍耐を学びました。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私は持病の膝の怪我によりドクターストップがかかり、その部活時間の大半をリハビリに費やしていました。

1、2回生の頃はただひたすらに自らが競技面での結果を出すことを部活への「貢献」と考えてやっていましたが、その想いがドクターストップにより絶望的なものになったとき、それでも「この部活に貢献したい」という想いが、私の唯一の原動力であり、また部活にいる意味でした。「部員全員を見渡し、広く部活に貢献する」。この想いで立候補し主将という立場についたものの、当然現実はそんなに甘くはなく、常に競技面でのコンプレックスと闘う日々が続きました。

どうしたら組織はまとまるのか。

どうしたらより強い部活になるのか。

自分は主将になるべき人間ではなかったのではないか。

こうした悩みを救ってくれたのは、言うまでもなく同輩の黒河と松浦、そして幹部としてミーティングを支えてくれた3回生たちでした。運営面はもとより、普段の練習から下回生をひっぱっていってくれた元幹部の皆さんには今でも頭があがりません。司会進行が未熟な私の長時間にわたるミーティング、ときにはお酒を交わしながらした侃々諤々の議論、そして口論(という名のケンカ)。偽らない気持ちでぶつかり合えた時間を私は忘れません。

私が主将を務めた一年間、後輩たちに何を残せたかは未知数です。しかし、着実に京大カヌー部は実力的にまた組織的に成長を続けていると思います。近い将来、京大カヌー部がまた日本一に輝くときがくることを信じて、これからも応援していきたいと思います。

乱筆となりましたが、これで私の挨拶とかえさせていただきます。

H24 初漕ぎ風景

H24 初漕ぎ風景

現主将より挨拶。今シーズンに向けて

主将 小野 淳

この度、主将を務めさせていただくことになりました小野淳と申します。

私の主将としての抱負は『目標達成を意識した練習を心がける』ということです。昨年までは、意識の高い選手は積極的に練習し、そうでない選手はメニューをこなすのが精一杯という状況が多く見られました。そのため、現在の京大カヌー部は、一部の選手は上位に食い込めているものの、チーム力としてはまだまだ他校と勝負できないといった状況です。それを改善すべく、新チームからは、競争することを意識した「組分け練習」や、底上げ・チームボートの力の向上・部門ごとの課題を解決することを目的とした「部門別練習」を導入し、質の高い練習を目指しています。その質を上げるというのが私の抱負の「目標の意識」というものです。具体的には、シーズンの目標を達成するための中間目標を期間ごとに立て、チーム全体に浸透させ、練習の質と部員のモチベーションを上げ、カヌー部を強くしていくというものです。また、積極的に各大学との合同練や対外試合に参加し、自分たちの目標への到達度を知るとともに、経験者揃いの他大学との差である実践経験を積もうと考えています。

以上のように様々な工夫をして、目標を必ず達成し、必ず京大カヌー部を強くしますので、応援よろしくお願いいたします。

カヌー部現役の現状

主務 海野大和

現在、現役部員はカヤック11人、カナディアン11人、女子カヤック6人、マネージャー4人の、計32人が所属しています。ここ数年では最も多い人数であり、いよいよ上を目指していく部活となりつつあります。また、今年は体育会からの補助でK1(北京:vanquishⅢをモデルとした中国製の艇)を1艇、OB・OGさんからのご寄付などによりK1(Roman)を2艇購入しました。また、現在K1艇(FIGHTER)を注文しております。部員数の増加に対して、昨年から今年にかけて艇の購入を進め、個人購入や体育会からの補助金、それにOB・OGのみなさまからの暖かい御寄付により、来年度に予定している新入部員数(各部門4名ずつ)の分の艇は確保できつつあります。

艇の充実の反面、宿泊スペースの不足が問題となりつつあります。2011年の夏シーズンには、男子部員の一部に屋外で寝てもらい、なんとか全員を収容することができました(収容しきれていないのですが・・・)。来年度新たに新入生を迎えるにあたり、新たな宿泊施設の確保などにより、憂いなく新入生を迎えられるようにしたいです。

春合宿は、2月6日(月)から始まりました。前半(2月)は、5日練習、2日オフというサイクルで行い、後半(3月)は、6日練習、1日オフというサイクルで行なっていきます。徐々に乗艇数を増やしていき、充実した練習をしていきたいです。春合宿の練習成果は、来年度の成績を占う重要なものであるという意識の下、部員一丸となって2ヶ月間しっかりと追い込んで行きたいです。

現役名簿 (アイウエオ順)

| 氏名 | 学年 | 性別 | 所属 | 部門 | 役職など |

|---|---|---|---|---|---|

| 安藤智史 | 3 | 男 | 工・地球工 | カヤック | トレーナー長 |

| 海野大和 | 3 | 男 | 農・森林 | カナディアン | 主務 |

| 岡本弘晃 | 3 | 男 | 工・物理工 | カナディアン | 副将 カナディアン長 |

| 小野 淳 | 3 | 男 | 経済 | カナディアン | 主将 |

| 小林美緒 | 3 | 女 | 法 | マネージャー | マネージャー長 |

| 柴田康弘 | 3 | 男 | 工・工化 | カヤック | カヤック長 |

| 壷井佑夏 | 3 | 女 | 工・物理工 | 女子カヤック | 学連 |

| 平野桂太郎 | 3 | 男 | 農・応生 | カヤック | |

| 横井 郁 | 3 | 女 | 総人 | 女子カヤック | 女子カヤック長 |

| 浅田温哉 | 2 | 男 | 法 | カヤック | 艇庫生活大臣 |

| 伊藤光祐 | 2 | 男 | 工・物理工 | カナディアン | 副務 |

| 岡原拓馬 | 2 | 男 | 工・物理工 | カナディアン | 旅行大臣 艇管理大臣 |

| 勝野友之 | 2 | 男 | 工・物理工 | カナディアン | 学連 新歓大臣 |

| 後藤大輝 | 2 | 男 | 理 | カナディアン | |

| 白川瑞樹 | 2 | 女 | 法 | マネージャー | |

| 原田和樹 | 2 | 男 | 工・工化 | カヤック | |

| 吹野由佳 | 2 | 女 | 工・建築 | マネージャー | |

| 北条英雄 | 2 | 男 | 法 | カヤック | 艇管理大臣 |

| 南 千晴 | 2 | 女 | 経済 | マネージャー | 副務 |

| 山崎健史 | 2 | 男 | 工・情報 | カヤック | トレーナー HP大臣 |

| 横田睦波 | 2 | 女 | 総人 | マネージャー | |

| 青木謙太 | 1 | 男 | 農・応生 | カヤック | |

| 池下和輝 | 1 | 男 | 工・工化 | カナディアン | |

| 江盛咲子 | 1 | 女 | 総人 | 女子カヤック | |

| 岡本 梓 | 1 | 女 | 文 | 女子カヤック | |

| 木村友貴 | 1 | 男 | 理 | カヤック | |

| 西村由衣 | 1 | 女 | 医・人健 | マネージャー | 会計 |

| 畠山 力 | 1 | 男 | 法 | カナディアン | トレーナー |

| 藤井泰行 | 1 | 男 | 理 | カヤック | youtube大臣 |

| 藤原康史 | 1 | 男 | 工・情報 | カナディアン | |

| 水谷弘樹 | 1 | 男 | 経済 | カナディアン | 学連 |

| 森村岳雄 | 1 | 男 | 工・電電 | カヤック |

| OB・OG | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 黒河宏太郎 | 4 | 男 | 法 | ||

| 竹部翔馬 | 4 | 男 | 法 | ||

| 松浦耕介 | 4 | 男 | 経済 | ||

| 奥田長武 | 3 | 男 | 法 | ||

| 馬場翔子 | 2 | 女 | 理 | ||

| 吉田奈津美 | 2 | 女 | 法 |

ノスタルジー(H24.1.2)

ノスタルジー(H24.1.2)

部員紹介と今年度の抱負

学年、名簿順に、名前、部門(カヤック・カナディアン・女子カヤック・マネージャー)、学部学科、役職、今年の抱負です。

3回生

- 安藤聡史 カヤック 工学部地球工学科 トレーナー長

- 自律する!

- 海野大和 カナディアン 農学部森林科学科 主務

- プレイヤーとして成し遂げること。そして、部員数の面で新たなステージに入ったカヌー部を、設備面やQOLの面から憂いのないようにしていきたいです。

- 岡本弘晃 カナディアン 工学部物理工学科 副将・カナディアン長

- インカレの長距離種目で3位を取り、スプリント種目でも京大なかなかやるなと思われる結果を残すことが目標です。夏は骨の髄までカヌー漬けになり、やりきって引退したいと思います。

- 小野 淳 カナディアン 経済学部 主将

- 選手として、チームの中核となることを抱負とします。そのために決勝に行きます!

- 小林美緒 マネージャー 法学部 マネージャー長

- 今年度は私にとって現役部員としての最後の年となります。残り半年となりましたが、カヌー部の将来の発展に繋がるような部全体の体質作りに励み、心残りなく引退できたらと思います。

- 柴田康弘 カヤック 工学部工業化学科 カヤック長

- いよいよカヌー生活最後の年。10年間の集大成です。カヤック長として一人のカヌーイストとして自由気儘に頑張ります!!『真剣な遊び』としてカヌーを目一杯楽しみます。応援よろしくお願いします。

- 壷井佑夏 女子カヤック 工学部物理工学科 学連

- 「部活最後の日に後悔しない練習を」が目標です。結果が出るかは分からないけれど、今年は限界まで頑張ったと心から言えるように日々努力したいと思います。

- 平野桂太郎 カヤック 農学部応用生命科学科

- いよいよ最後のシーズンということで、院試や研究室等忙しくなってくる中、夏に向けてなんとか最高の状態で大会を迎え後輩の目標に成りうるような結果を残す、というのが僕の目標です。

- 横井 郁 女子カヤック 総合人間学部 女子カヤック長

- 「粘り強い試合をする」ことです。 もし最初に離されても、焦らずに後半に追い上げられるようにしたいです。 そのために心・技・体を鍛え、日々自分のスタイルを磨いて、自信を持って試合に臨みたいです。 加えて、女子チームを具体性を持って目標達成に導けるよう努力します。

2回生

- 浅田温哉 カヤック 法学部

- 今年の目標はファイナル進出です。大会では相手がどれだけ速くても、諦めず食らいついていきたいです。冬はカゼ引かないようにしたいです。

- 伊藤光祐 カナディアン 工学部物理工学科 副務

- 今シーズンのタイム目標は500メートルで2分20秒、1000メートルで4分45秒です自分の漕ぎの欠点としては、なかなか安定して漕げず艇操作においても間違いが多い事なので、この冬にしっかりと漕ぎ込んで安定的に漕ぐ事の出来るよう頑張って行きたいと思います。

- 岡原拓馬 カナディアン 工学部物理工学科

- 昨年はカヌーをしんどいと感じることが何度かありました。そういう意味で今年は純粋にカヌーが楽しめていた時期に立ち返って、練習や試合に望める一年にしたいと思います。

- 勝野友之 カナディアン 工学部物理工学科 学連

- 昨年は目標としていたタイムを出すことができず、大会でも悔しいおもいをしました。

その悔しさをバネに今年は頑張りたいと思います。4回生になると院入試などで忙しくなり、カヌーに集中できるのは おそらく今シーズンが最後になると思います。なのでこの冬一生懸命練習して、さらなる飛躍を目指したいと思います。

- 後藤大輝 カナディアン 理学部

- 痩せる!

- 白川瑞紀 マネージャー 法学部

- 私の今年の抱負は、「常に笑顔でいること」です。笑顔でいることで、部活の雰囲気を明るくしたり、疲れて帰ってきたプレーヤーさんの心を少しでも癒せたりできたらいいなと思うからです。Keep smiling!!頑張ります。

- 原田和樹 カヤック 工学部工業化学科

- 今シーズンは自分で勝手に限界を決め付けず、常に向上心を抱き初心を忘れないよう、前向きに頑張っていきたいと思います。

- 吹野由佳 マネージャー 工学部建築学科

- 頼もしいマネージャーになるために、プレーヤーさんと一緒に目標を達成させていきたいです

- 北條英雄 カヤック 法学部

- 昨シーズンは技術、体力ともにまだまだ未熟であると試合の度に痛感させられました。今年は三回生として恥じない成績を残せるよう、こつこつと努力していきたいと思います。

- 南 千晴 女子カヤック 経済学部 副務

- 競争相手を常に意識して、日々自分に甘えない練習をしていきたいです。

- 山崎健史 カヤック 工学部情報学科 広報・トレーナー

- シーズンを振り返って、「出し切った!」と思える1年 にしようと思います。競技面だけでなく、筋トレでトレーナーの名に恥じない筋肉をつけて、部を引っぱっていきたい。

- 横田睦波 女子カヤック 総合人間学部今までに経験した悔しい思いを無駄にしないよう、他の部員と切磋琢磨しながら、夏に向けて着実に成長していきたいです。心身共に強くなって、試合でベストを尽くせるように頑張ります。

1回生

- 青木謙太 カヤック 農学部応用生命科学科

- 今シーズンの私の抱負は「戦力になること」です。京大カヤック部門が掲げている目標の達成に貢献できる選手になれるよう、日々の練習を大切にしたいと思います。

- 池下和輝 カナディアン 工学部工業化学科

- 小さなことを継続する。

- 江盛咲子 女子カヤック 総合人間学部

- 私の抱負は、「からだづくり」をきちんとすることです。具体的な目標を達成するのにはじめの一歩として、できるだけ健康であるのとアスリートらしい体格をつくるために努力をしていこうと思います。

- 岡本 梓 女子カヤック 文学部

- 「自信を持つこと」―これが私の目標です。どんな小さなことでも自信に変えることで、前向きに練習できると思います。前向きな練習が速くなるための最短の方法だと信じて、夏で結果が出せるよう頑張ります。

- 木村知貴 カヤック 理学部

- 僕の抱負は、先輩方を抜かすことです。経験では一年あるいは二年の差がありますが、それをうめられよう努力します。

- 西村由衣 マネージャー 医学部人間健康科学科 会計

- 栄養面や精神面からも選手をサポートできるように頑張ります。マネージャーの立場からカヌーを楽しみたいです!

- 畠山 力 カナディアン 法学部

- 今年の抱負は「折れない」ことです。 長距離の練習をしているときに離されてももういいやっと思わずに、追いついてみようという気持ちを持ち続ける事です。 これはもちろん短距離になっても持ち続け、最後まで粘っていきたいと思います。

- 藤井泰行 カヤック 理学部

- 私の抱負は、「カヌーと共に勉強も頑張る」です。両立をして充実した大学生活を送りたいと思います。

- 藤原康史 カナディアン 工学部情報学科

- まずは練習に行きます。

- 水谷弘樹 カナディアン 経済学部

- ジュニア上がりの人に勝てるように頑張ります。まずは京大の同回に勝ちます。

- 森村岳雄 カヤック 工学部電気電子工学科

- 今年の目標を達成するために日にちを空けずに乗艇を継続します。また、生活・勉強の質もともに高めようと思います。

私、決勝に行きます!

私、決勝に行きます!

2011年度戦績

(1) 第47回関西学生カヌー選手権大会

| K-1 (500m) | 9位 | 柴田康弘(工3) |

| JK-1 (500m) | 8位 | 木村知貴(理1) |

| JK-2 (500m) | 5位 | 青木謙太(農1)・木村知貴 組 |

| 7位 | 藤井泰行(理1)・森村岳雄(工1) 組 | |

| C-1 (500m) | 9位 | 岡本弘晃 (工3) |

| C-2 (500m) | 7位 | 岡本弘晃・小野淳(経済3) 組 |

| JC-1 (500m) | 6位 | 池下和輝(工1) |

| JC-2 (500m) | 4位 | 池下和輝・藤原康史(工1) 組 |

| 5位 | 畠山力(法1)・水谷弘樹(経済1) 組 | |

| C-2 (1000m) | 8位 | 岡本弘晃・小野淳 組 |

| C-4 (1000m) | 4位 | 黒河宏太郎(法4)・岡本弘晃・小野淳・勝野友之(工2) 組 |

| C-1 (4×500m Relay) | 5位 | 海野大和(農3)・岡本弘晃・小野淳・黒河宏太郎 |

| JWK-1 (500m) | 8位 | 岡本梓(文1) |

| JWK-2 (500m) | 4位 | 江盛咲子(総人1)・岡本梓 組 |

| WK-1 (4×500m Relay) | 4位 | 吉田奈津美(法2)・南千晴(経済2)・横田睦波(総人2)・横井郁(総人3) |

今回の大会ではシニア部門のK-1(500m)において柴田康弘選手が決勝進出を果たしました。6月に行われました京都府カヌー選手権大会とは異なり、関西学院大学(カヤックのみ)や神戸大学などの大学も参加する今大会において、K-1の決勝進出は京都大学カヌー部にとって久しぶりのことです。さらに、シニアのカナディアン部門においても岡本弘晃選手がC-1の500mで決勝進出、岡本・小野組がC-2の500m, 1000m共に決勝進出を果たすという好成績を残すことができました。

(2) 第47回全日本学生カヌー選手権

| JK-1 (500m) | 5位 | 青木謙太 |

| 8位 | 木村知貴 | |

| JK-2 (500m) | 6位 | 青木謙太・木村知貴 組 |

| 7位 | 森村岳雄・藤井泰行 組 | |

| JC-1 (500m) | 5位 | 水谷弘樹 |

| JC-2 (500m) | 3位 | 池下和輝・藤原康史 組 |

| C-1 (4×500m Relay) | 8位 | 岡本弘晃・黒河宏太郎・海野大和・小野淳 |

| C-1 (10000m) | 6位 | 岡本弘晃 |

| WK-4 (500m) | 9位 | 吉田奈津美・壷井佑夏(工3)・横井郁・南千晴 組 |

| WK-1 (4×500m Relay) | 8位 | 吉田奈津美・南千晴・壷井佑夏・横井郁 |

| JWK-1 (500m) | 4位 | 江盛咲子 |

| 6位 | 岡本梓 | |

| JWK-2 (500m) | 4位 | 江盛咲子・岡本梓 組 |

| 男子カヤック部門 | 10位 | (1位:関西学院大, 2位:立命館大, 3位:鹿屋体育大) |

| 男子カナディアン部門 | 7位 | (1位:鹿屋体育大, 2位:立命館大, 3位:大正大) |

| 男子総合順位 | 9位 | (1位:鹿屋体育大, 2位:立命館大, 3位:大正大) |

| 女子総合順位 | 7位 | (1位:関西学院大, 2位:東京女子体育大, 3位:筑波大) |

去年の10000m,C-2の5位入賞に引き続き、今年も岡本弘晃選手が10000mのC-1で6位入賞を果たし、二年連続シニア部門でのインカレ入賞が実現しました。またジュニア部門でもカナディアンでメダル獲得、男子カヤック、女子カヤックで決勝進出を果たしました。しかし一方で特にシニア部門において一次予選で敗退してしまった選手も多く、同じ京大内の選手同士での実力の差が顕著に表れた大会でもありました。部全体としてのレベルアップがもっと必要であると強く実感させられた大会であったと言えます。

(3) 第48回関西カヌーレーシング選手権大会

| K-4 (500m) | 8位 | 柴田康弘・山崎健史(工2)・青木謙太・藤井泰行 組 |

| C-1 (500m) | 4位 | 岡本弘晃 |

| C-2 (500m) | 8位 | 海野大和・伊藤光祐(工2) 組 |

| 9位 | 岡本弘晃・奥田長武(法3) 組 | |

| WK-4 (500m) | 6位 | 壷井佑夏・横井郁・吉田奈津美・岡本梓 組 |

| 7位 | 馬場翔子(理2)・南千晴・横田睦波・江盛咲子 組 |

4回生の選手が引退した後の新生カヌー部として臨んだ最初の大会であり、ペアやフォアの組み合わせも一新して臨んだ今回の大会ですが、特にカナディアン部門において海野・伊藤組と岡本・奥田組の二組が決勝進出を果たしました。またC-1においても岡本弘晃選手が決勝進出を果たし、4位という好成績を残すことができました。

(4) 第20回Head of the Seta

K-1 (全31艇)

| 3位 | 柴田康弘 | 30分23秒 |

| 7位 | 浅田温哉(法2) | 31分10秒 |

| 12位 | 青木謙太 | 31分54秒 |

| 13位 | 平野桂太郎(農3) | 31分57秒 |

WK-1(全8艇)

| 1位 | 横井郁 | 34分32秒 |

| 2位 | 吉田奈津美 | 35分53秒 |

| 3位 | 江盛咲子 | 36分25秒 |

| 4位 | 横田睦波 | 36分47秒 |

| 5位 | 岡本梓 | 36分50秒 |

| 6位 | 壷井佑夏 | 37分18秒 |

C-1(全25艇)

| 2位 | 岡本弘晃 | 33分17秒 |

| 9位 | 海野大和 | 34分59秒 |

| 12位 | 勝野友之 | 34分59秒 |

| 14位 | 小野淳 | 38分31秒 |

K-2(全12艇)

| 1位 | 柴田康弘・北條英雄(法2)組 | 28分19秒 |

| 4位 | 浅田温哉・平野桂太郎組 | 28分55秒 |

| 9位 | 青木謙太・山崎健史組 | 29分46秒 |

WK-2(全2艇)

| 1位 | 横井郁・岡本梓組 | 32分37秒 |

C-2(全12艇)

| 5位 | 岡本弘晃・畠山力組 | 32分20秒 |

| 6位 | 勝野友之・池下和輝組 | 33分16秒 |

| 11位 | 水谷弘樹・小野淳組 | 35分14秒 |

| 12位 | 黒河宏太郎・岡原拓馬(工2)組 | 37分58秒 |

K-4(全1艇)

| 1位 | 安藤智史(工3)・木村知貴・藤井泰行・森村岳雄組 |

WK-4(全1艇)

| 1位 | 壷井佑夏・吉田奈津美・江盛咲子・横田睦波組 | 32分34秒 |

Head of The Setaは国道1号線(瀬田川大橋)と平津間を往復する約7kmの長距離レースです。女子シングルカヤックでは横井郁選手が三年連続1位という快挙を成し遂げました。また、そのほかにも京都大学の選手の活躍が目立ち昨年並みまたはそれ以上の成績を収める事ができました。

編集後記

後藤 洋三(1964年卒・会長)

今年も多数の原稿をお寄せいただき、ありがとございました。現役からも例年よりは控えめですが、報告、抱負、戦績等を投稿してもらいました。

個人的には、専門としてきた領域の関係で、東日本大震災の津波避難調査に追われた1年でした。10ヶ月で15回くらい東北に行きました。

いいわけは御法度ですが、淡泊な編集になり、出版も昨年より1ヶ月程遅れたことをご容赦下さい。